1945年~ 戦後復興と高度経済成長

変遷図

詳細

戦後、日本のアメリカ型資本主義社会への転換を目指したGHQは、財閥解体の方針を明確に打ち出した。政府系金融機関であった日本興業銀行の廃止も検討される。

1950年

興銀は日本興業銀行法に基づく特殊銀行から普通銀行に転換(後に長期信用銀行法に基づく長期信用銀行に転換)

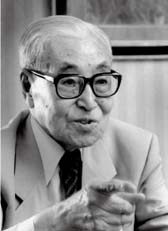

興銀の中山素平(後に頭取)らはGHQに対し、産業を根本から復活させるため長期を見据えてリスクを取る銀行の必要性を粘り強く説き、興銀は存続される。

中山を筆頭に興銀は、八幡製鐵・富士製鐵の合併による新日本製鐵の誕生など、日本企業の国際競争力を強化するために尽力し、「産業金融の雄」と呼ばれた。

戦争により壊滅的な打撃を受けた日本経済だが、製造業を軸に高度経済成長期へ突入。銀行は事業会社の旺盛な資金需要に応える中で、メインバンク制と呼ばれる強固な関係を事業会社との間に構築していく。

1945年

日本勧業銀行が宝くじ業務を開始

1955年

神武景気(朝鮮特需などによる好景気)

1960年

池田内閣による所得倍増計画の制定

1968年

日本のGNPが資本主義国家の中で第2位に躍進

1971年

第一銀行と日本勧業銀行が合併し、「第一勧業銀行」発足

国内金融機関同士の競争が激しくなる中、この合併により総資産で当時第1位であった富士銀行を抜き、国内第1位の都市銀行が誕生した。