SX特別企画

INTERVIEW

サステナビリティ実現、金融・非金融両面で支援

未来に先手を 社会に打ち手を

みずほフィナンシャルグループが企業のサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)支援を強化している。金融以外の領域も含めてグループ全体で支援体制を整え、5月には支援事例を紹介するブランドサイトも立ち上げた。同社サステナブルビジネス部長の角田真一、サステナビリティ企画部長の平野裕子両氏に機能強化の具体的な内容や狙いを聞いた。

INTRODUCTION

持続可能な社会の実現に向けた役割を果たす

──みずほフィナンシャルグループのサステナビリティに対する考え方をお聞かせください。

平野グローバルなサステナビリティの潮流に伴い、お客さまもみずほも、事業環境変化への対応に迫られています。サステナビリティに関する課題や悩みを抱えるお客さまをサポートし、ともに解決していくことが金融機関の果たすべき重要な役割です。みずほはお客さまとともに、社会へのポジティブなインパクトを拡大し、ネガティブなインパクトを低減する取り組みを進めることで、サステナビリティの実現に挑戦しています。

角田足元で気候変動への対応が大きな課題となっています。経済成長はエネルギー消費、ひいては二酸化炭素(CO2)の排出量に比例していますが、脱炭素の実現と経済の持続的な成長を両立する観点では、技術的にもビジネスモデル的にも未知の領域に挑み、その産業構造を変えていかなければなりません。

金融機関として長年蓄積した経験、知見を総動員して予見性を高め、資金の出し手、アレンジャーとしての役割を果たすとともに金融を超える力を磨いていくことで、気候変動対応に責任を果たしていくことが求められています。

SOLUTION

SXサイトで取り組みわかりやすく

———グループのサステナブルビジネスの推進体制はどのようになっていますか。

平野2022年9月に発足した体制では最高経営責任者(CEO)の下にサステナビリティ推進担当の役員、チーフサステナビリティオフィサー(CSuO)を新設し、その直下にサステナビリティ企画部と、サステナブルビジネス部を設置しました。

角田グループ内各社には以前からサステナブルビジネスを担当する部署がありましたが、推進体制を変更し、グループ全体で横串を通せる形にしたことで、一層有機的な連携が取りやすくなりました。

———サステナビリティ企画部の役割について、詳しく聞かせてください。

平野グループ内各社がそれぞれの強みを生かしながら連携し、サステナビリティの取り組みを推進できるよう、グループ全体の戦略・方針を策定し、ステークホルダーとのコミュニケーション施策を検討・実行する役割を担っています。

———みずほグループのサステナブルビジネスに関連する取組事例を集めた「SXサイト」も対外的な説明強化の1つでしょうか。

平野5月に開設したSXサイトでは、主に企業やみずほのサステナブルビジネスに関心をお持ちの方に向けて、みずほがお客さまとともにどのようなサステナビリティの実現に向けた支援に取り組んでいるのか、具体的なソリューションやお客さま・担当者の声を交えて事例をお伝えするようにしました。

また、投資家の方はみずほがサステナビリティをどのようにビジネス戦略に反映させ、成長していくのかに関心をお持ちです。何がサステナブルビジネスのチャンスにつながっているのかを、具体的にイメージする材料にもなると思っています。

CHALLENGE

ファイナンス目標を上積み

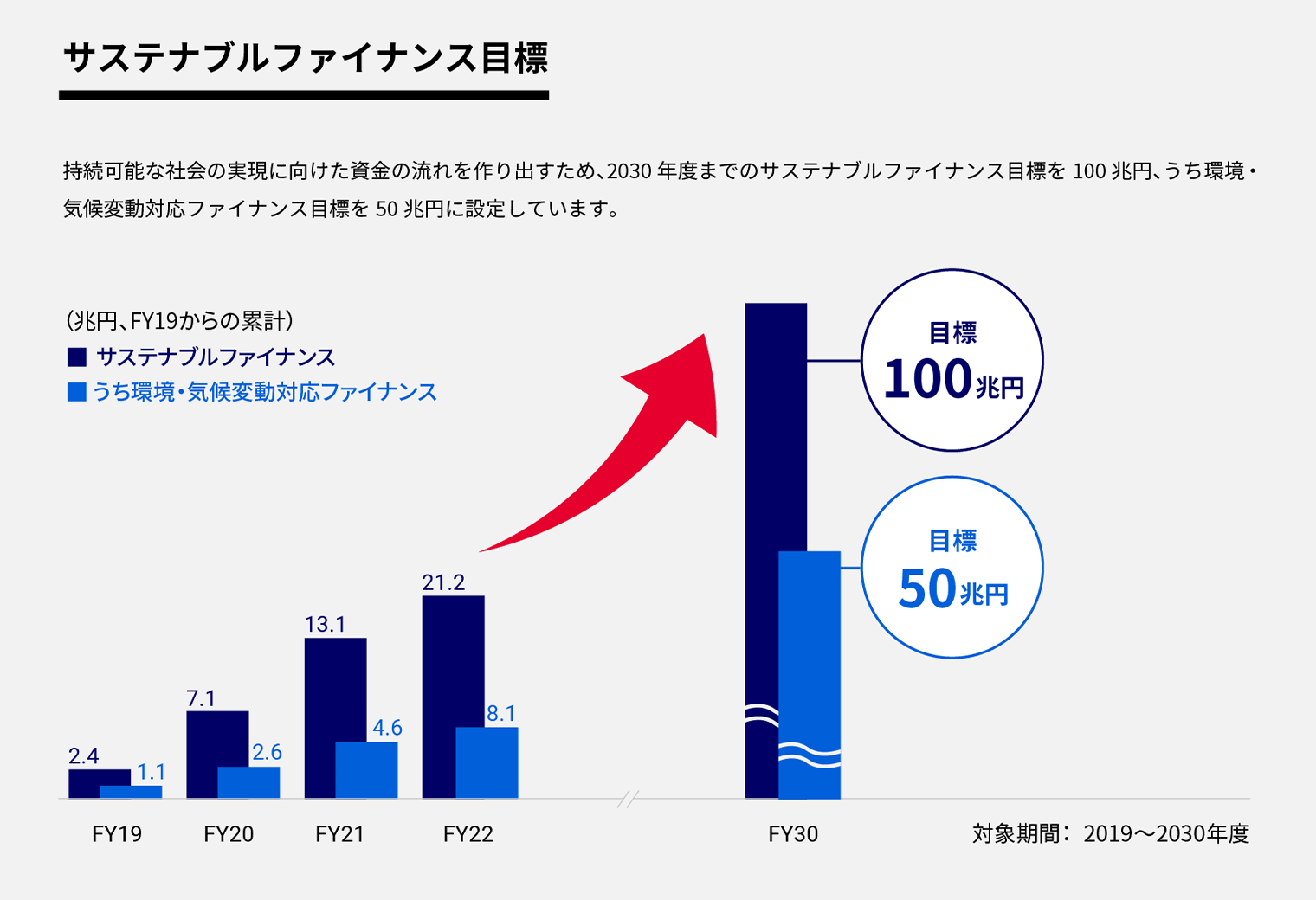

———30年度までのサステナブルファイナンスの目標金額を上積みしました。狙いは何でしょうか。

平野総額を従来の4倍の100兆円に、そのうち環境・気候変動対応ファイナンスは同4倍強の50兆円に引き上げました。CO2を多く排出する産業が、事業構造を転換していかない限り、脱炭素社会は実現しません。そのためには、技術革新への投資も含めてばく大な資金が必要になります。脱炭素をはじめとした環境・社会課題に対し、さらなる資金の流れを作り出していくため、目標を大きく引き上げました。

———サステナブルビジネス部の役割についても詳しくお聞かせください。

角田みずほは、歴史的に日本の基幹産業と深い取引があります。基幹産業はCO2排出量が多く、みずほの間接的なCO2排出量である、スコープ3も大きくなるので、お客さまの事業を排出量の多いものから少ないものに変えるトランジションが必要となります。これには、産業、環境技術の知見を総動員して、何がトランジションになるのか判断する目利き力が欠かせません。目利き力を高めた上で、移行に向けた取り組みとして適当だと認めた場合には排出量の多い企業にも脱炭素に向けた資金を供給していきます。

———サステナブルビジネス関連のスタートアップに投資することもあるようですね。

角田「トランジション出資枠」を22年4月に立ち上げました。脱炭素を始めとしたサステナビリティの取り組みでシード(技術の種)やアーリーステージ(初期段階)の企業が投資対象になります。こういった領域に、みずほのお客さまと共同出資の形で応分にリスクを取るというのがコンセプトです。

22年度は3件出資しています。1号案件がDNA合成を手掛けるシンプロジェン(神戸市)です。代替素材は脱炭素を考えていく上で重要な領域です。DNA合成は、医療分野で重要な要素技術であり、将来的には代替素材になるバイオ素材、燃料をつくるのに必要不可欠なものです。

その他にも、現実と仮想空間を融合したクロスリアリティ(XR)の自動車への実装を目指すDUAL MOVE(東京・千代田)と、オーストラリアのCCU(二酸化炭素の回収・利用)技術を開発する企業にも出資しました。

みずほが手がけた

さまざまな事例

PROJECT CASE

グループ力を生かした案件も

———SXサイトには他にも様々な事例が掲載されていますね。

角田グループの力を生かした代表的な事例がイオンモールと太陽光発電スタートアップのエコスタイル(大阪市)との共創案件です。国内最大規模の自己託送(※)による再生可能エネルギーの供給スキーム構築をグループ3社で行いました。発電所の設置・運用・保守を担うエコスタイルが開発した太陽光発電所をファンド化して資金調達を行い、イオンモールで使用する電力を同発電所からまかなう仕組みです。本件にはみずほ証券、みずほリース、みずほ銀行が協働して取り組んでいます。

イオンモールは使用電力の100%再生可能エネルギー化を目指し、具体的な電力調達方法等について、みずほ銀行と協議していました。エコスタイルは耕作放棄地などを活用し、小規模の発電所を束ねることで、一体的に運用するノウハウを持っています。これらを掛け合わせ、みずほグループが連携して案件を組成しました。みずほ証券がファイナンススキームを組成するとともにみずほリースが太陽光発電設備を保有するSPC(特別目的会社)へ出資し、みずほ銀行が産業知見の提供や全体のマネジメントを担いました。まさにグループ横断だからこそなし得ました。

(※)遠隔地の太陽光発電設備で発電した電気を、送配電事業者の送配電設備を利用し、自社施設または自社グループの施設へ送電すること

———今後のグループとしてのサステナビリティへの向き合い方と、SXサイトの活用の仕方をお聞かせください。

角田みずほの前身の1つである第一国立銀行設立から150周年になります。今まで培った産業、環境技術知見を生かし、日本のあるいは世界のサステナビリティ実現にしっかり貢献していきたいと思います。

平野サステナビリティ推進も含め、お客さまを通じてポジティブなインパクトを拡大させていくため、みずほができることが何なのかよく考えながらやっていくことが必要です。

そして、1社で実現できることは限られているため、ポジティブなインパクトを拡大させるにはステークホルダーとの連携・協働が欠かせません。SXサイトは、より多くの方々との連携に向けて、みずほの取り組みを知ってもらうための重要なツールと考えています。

※2023年9月13日~2023年10月13日に日経電子版広告特集にて掲載したものを転載。

掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。