SX特別企画

INTERVIEW

持続可能な社会に向けて

新たな日本の産業構造を描く

2024年12月5日、みずほフィナンシャルグループが「Mizuho Sustainability Focus 2024」を公表した。レポートでは、社会課題解決と経済成長の両立に向けたみずほフィナンシャルグループのアプローチと注力領域を紹介。2050年のありたき日本の産業構造を「グランドデザイン」として描いている。レポート作成の背景と狙いについて、キャスターの長野美郷氏が、サステナブルビジネス部長の角田真一氏に聞いた。

鍵は「モノとコトのハイブリッド」

長野今回発表された「Mizuho Sustainability Focus 2024」には、日本の産業構造転換の必要性が大きくうたわれています。レポート作成の背景を教えてください。

長野 美郷氏

角田今、持続可能な社会の実現に向けて、従来の経済価値の追求に力点を置いた産業構造から、社会課題の解決と経済成長を両立する産業構造への変革が求められていることを感じています。〈みずほ〉は、その前身である銀行の設立以来、日本の産業振興と深く関わりながら歩を進めてきました。日本の産業構造変革に向けて、〈みずほ〉にはその実現を担っていく責任があります。

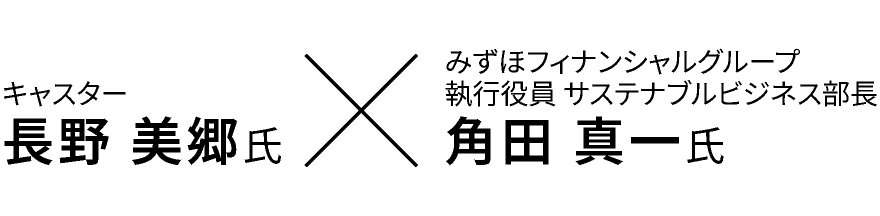

その責任を果たすために、私たちは2050年のありたき日本の産業構造を描き、そこからバックキャストして打ち手を考えることが必要と考えました。「2050年カーボンニュートラル」「経済成長」「電力の安定供給」の3つを前提に、カーボンニュートラルの実現と持続可能な経済成長を両立する産業構造を模索し、「グランドデザイン」として描きました。

(出所)みずほフィナンシャルグループ作成

長野 具体的にはどのような産業構造を提示したのですか。また、その実現には何が必要でしょうか。

角田日本はこれまで、自動車産業をはじめとする製造業(モノ)で、強みを発揮してきました。しかし、デジタル化の進展や新興国の台頭で競争環境が大きく変わっていくことを踏まえると、2050年においてなお日本の製造業がその優位性を維持できるかは不透明です。一方、日本には今後、さらなる成長が期待される潜在的に強い分野が存在します。それが、ヘルスケア、インバウンド、コンテンツなどのサービス業(コト)です。

そこで、第1に強みである製造業(モノ)の高付加価値化を推し進め、第2にサービス業(コト)をテクノロジーの活用により生産性をさらに向上させながら中核産業としていく。日本の産業競争力向上には、この「モノとコトのハイブリッド」という言葉で表される産業構造への転換が極めて重要です。カーボンニュートラルを達成しつつ、この産業構造転換を実現するためには、クリーン電力の安定的かつ適切な価格での供給が不可欠だと考えています。具体的には、再生可能エネルギーの最大限の導入、安全性を大前提とした原子力の活用、水素等の活用、排出削減対策をした火力発電です。官民一体で取り組むべき課題です。

長野産業構造の転換に向け、金融機関としてどのようなアプローチを考えていますか。

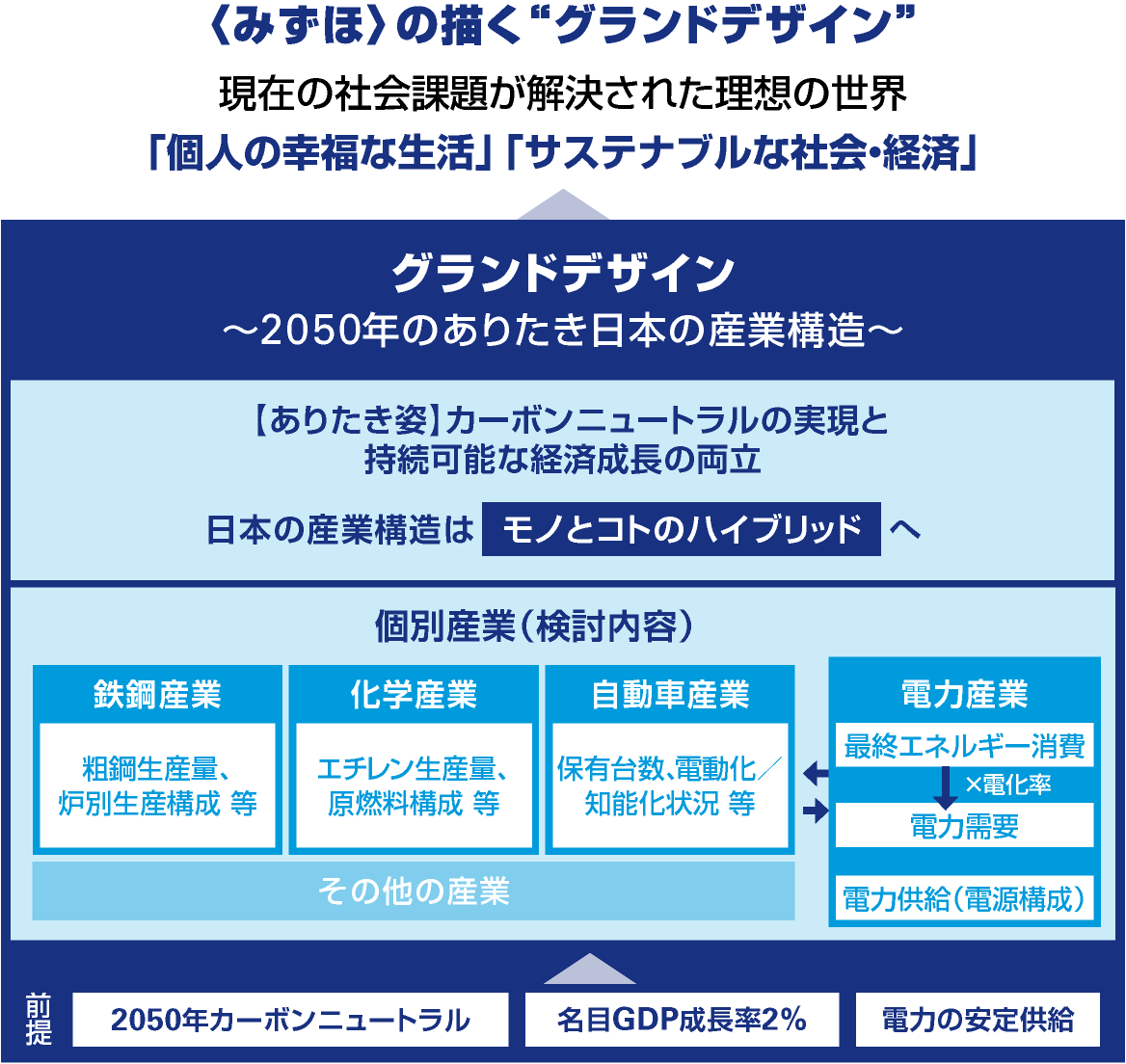

角田足元の着実なトランジション支援に加え、将来を見据えた企業のアクション支援という2軸での取り組みを考えています。〈みずほ〉が持つ強みを生かせる注力領域として、クリーンエネルギーとして期待の高まる「水素」、経済と環境の好循環に貢献する仕組みである「カーボンクレジット」、持続可能な社会の実現に寄与する「サーキュラーエコノミー」の3つを定めています。また、こうした取り組みの効果を統合して評価する「インパクト」という概念の確立にも、パイオニアとして取り組んでいきます。

(出所)みずほフィナンシャルグループ作成

「グランドデザイン」に向けた〈みずほ〉の4つの注力領域

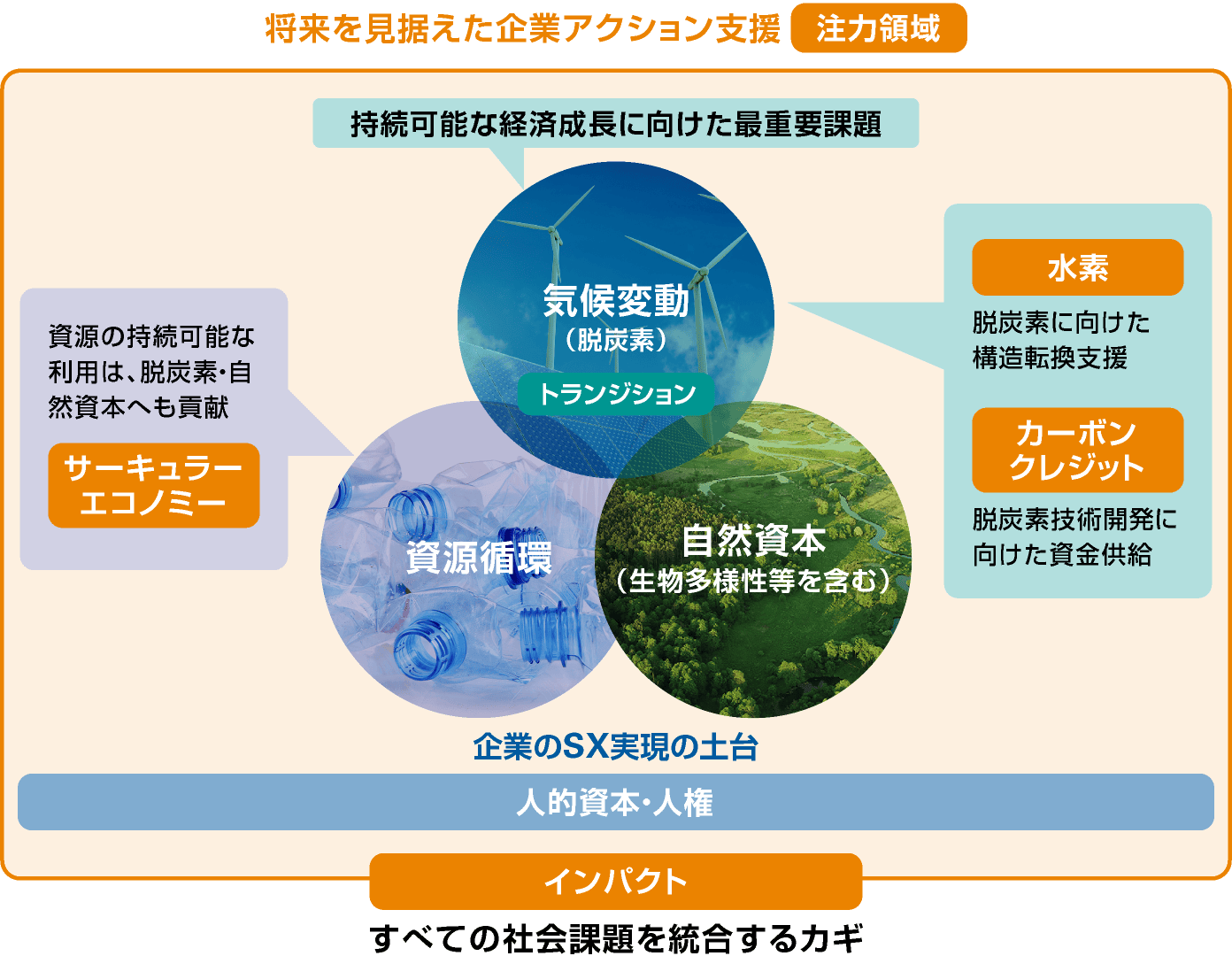

長野水素利用に関して、日本は「作る、運ぶ、貯める、使う」などの技術を数多く持っていると聞いています。ただ、これを私たちの生活に溶け込ませるには、サプライチェーン(供給網)の整備が大切ですね。

角田おっしゃる通りです。クリーンエネルギーとして期待される水素ですが、普及への課題がいくつかあります。一つは需要に見合った水素の確保であり、それには国境を越えた供給網の構築が不可欠です。〈みずほ〉は水素等の製造分野に関して2030年までに2兆円の資金投入を目指しており、安定的確保を支援したいと考えています。需要側に対する供給網の整備も重要な課題の一つです。我々が有する広範な顧客基盤や、豊富な産業知見を生かし、政府・自治体と民間企業との連携を促すことが、この課題の有効な解決策になるでしょう。

水素利用が進まない理由として、供給側は需要の不足を指摘し、一方で需要側は供給の不足を訴える。この状況はまさに鶏と卵の関係にあり、打開には政府の積極的関与も必要です。政府に対して提言を行うことも金融機関の役割だと考えています。

(出所)みずほフィナンシャルグループ作成

長野カーボンクレジットの活用も、経済成長と脱炭素を両立するのに欠かせません。

角田二酸化炭素(CO₂)排出量の削減努力を経済的に評価する仕組みがカーボンクレジットです。2030年時点でカーボンニュートラルに到達することが難しい産業も数多くある中、その脱炭素推進を支援することに加え、開発途上国が脱炭素に取り組むための大きなインセンティブになります。脱炭素化に向けた革新的な技術や開発途上国への資金供給に貢献する金融メカニズムの構築に、積極的に取り組んでいきます。

長野サーキュラーエコノミーについてはいかがでしょうか。

角田サーキュラーエコノミーの確立は、日本にとって2つの意義があります。1つ目は経済安全保障・資源制約です。閉鎖的な経済政策を取ろうとする国が増える中、資源の乏しい日本にとって、再利用や再資源化は極めて重要です。

2つ目は脱炭素や自然資本・生物多様性の保全への貢献です。サーキュラーエコノミーの実現には、地方自治体や関係者の協調による供給網の転換が不可欠であり、個別企業やセクターを超えた連携が重要になります。産業横断的なネットワーク構築力を持つ〈みずほ〉の「つなぐ力」が生かせると考えています。

長野レポートの副題に「脱炭素、そして、その先へ」とありますが、脱炭素や生物多様性などの「環境(E)」だけでなく、人的資本や人権などの「社会(S)」を含めて、世界はいま様々な課題を抱えています。

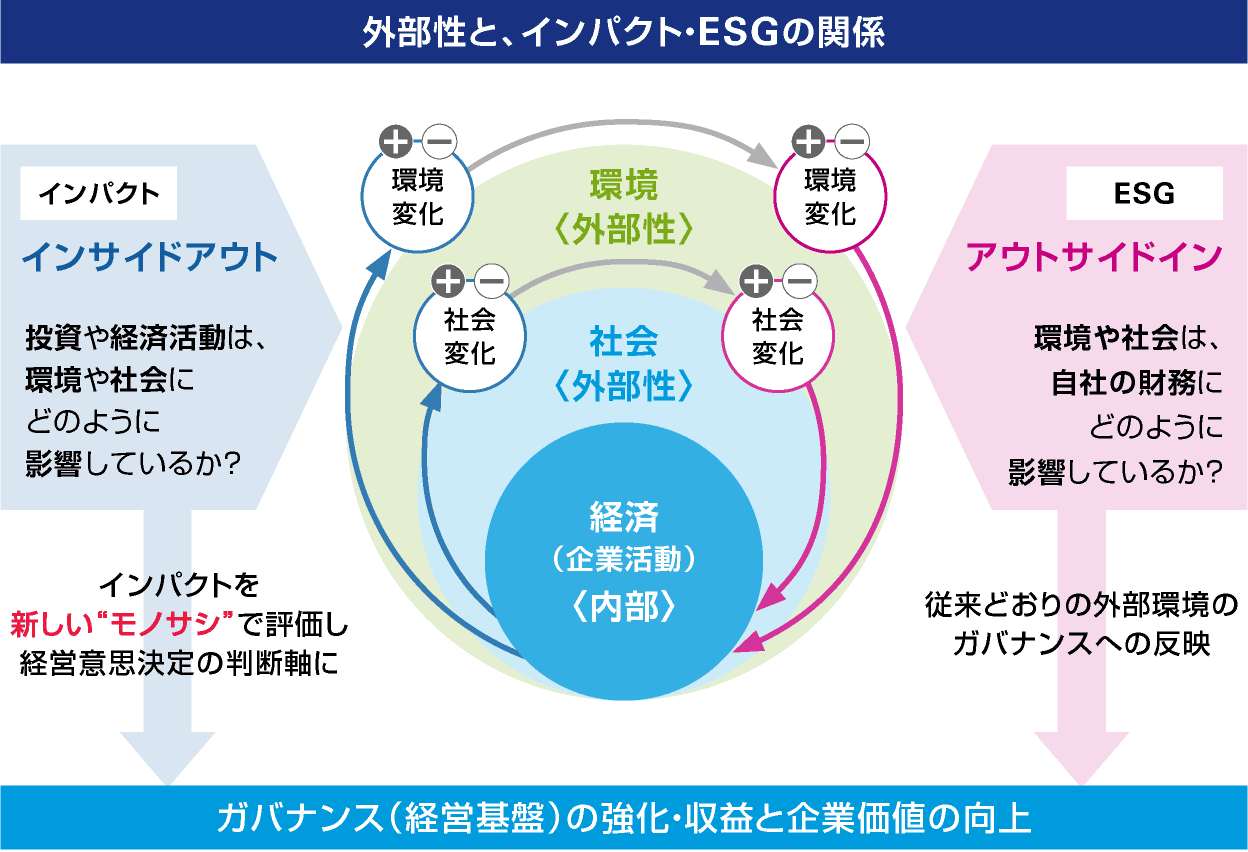

角田社会課題は個別に存在するのではなく、相互に関連しています。これらを統合的に捉え、解決するには、それらを評価するモノサシが必要です。企業活動が社会や環境に及ぼす影響や効果は「インパクト」と呼ばれます。これまでの資本主義では、これらは外部性として扱われ、経済活動の枠外にあると見なされてきました。しかし、企業が社会課題の解決に寄与するには、インパクトを評価し、経済活動の内部に取り込むことが重要です。

(出所)みずほフィナンシャルグループ作成

こうした観点から、〈みずほ〉はその指標となるインパクトの確立に取り組んでいます。2024年5月に公表した「インパクトビジネスの羅針盤」は、その議論を促す目的で作成しました。今後もこれをベースに多くのステークホルダーと議論を重ね、インパクト測定の手法を確立して、インパクト・エコノミーの実現に寄与していきたいと思います。

角田 真一氏

「ともに挑む。ともに実る。」を推進

長野 2050年のありたき日本の産業構造の実現に向けて、意気込みをお聞かせください。

角田約2年前、企業理念を再定義し新たに「ともに挑む。ともに実る。」というパーパスを掲げました。〈みずほ〉のサステナビリティへの取り組みは、まさにその具現化です。〈みずほ〉には「産業知見と技術の目利き力」、産官学のネットワークを背景にした事業や技術を「つなぐ力」、経験に裏打ちされた「ファイナンスアレンジ力」という強みがあります。その強みを最大限に発揮して、描いたグランドデザインの推進を図ります。同時に、ともに社会課題解決に取り組む企業の企業価値向上へとつながるよう、実りある未来に向けて挑んでいきたいと考えています。

長野経済の血液と言われる金融分野で、3大メガバンクの一角として影響力を持つ〈みずほ〉が社会課題の解決に積極的に取り組まれている。今日、いろいろとお話を伺って、その取り組み姿勢に心強さを感じました。インパクトのような新しいモノサシづくりは難しいと思いますが、その意義はとても大きい。今後の展開を期待しています。

※2025年2月27日~2025年3月31日に日経電子版広告特集にて掲載したものを転載。

※著作・制作日本経済新聞社 (2025年日経電子版広告特集)。記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。