プロジェクトメンバーにインタビュー。〈みずほ〉のあるべき姿を追求して生まれた「DX人材育成プログラム」とは。

2025年9月19日

- FGみずほフィナンシャルグループ

- BKみずほ銀行

- TBみずほ信託銀行

- SCみずほ証券

- RTみずほリサーチ&テクノロジーズ

OVERVIEW

「DX推進力の強化」を中期経営計画に掲げ、専門性の高いDX人材の育成を進めてきた〈みずほ〉。その取り組みの大きな一翼として、2023年度からグループ主要5社を対象にDXスキルを認定する「DX人材育成プログラム」をスタートしました。本記事ではプログラムの立ち上げや運営に携わったプロジェクトメンバーにインタビューを実施。「DX人材育成プログラム」が生まれた背景から実施までの舞台裏をはじめ、運営にまつわるエピソード、今後の展望等について話を聞きました。

INDEX

〈みずほ〉の変革を促進する「DX人材」の育成に向け、グループ共通の認定制度を設計。

デジタルトランスフォーメーションを推進するための知識やスキルを持つ「DX人材」。その育成を目的に「人材ポートフォリオの可視化」と「グループ共通の人材育成基盤構築」を進めてきた〈みずほ〉。その一環として、2023年度からグループ主要5社を対象にした「DX人材育成プログラム」の運用をスタートしました。

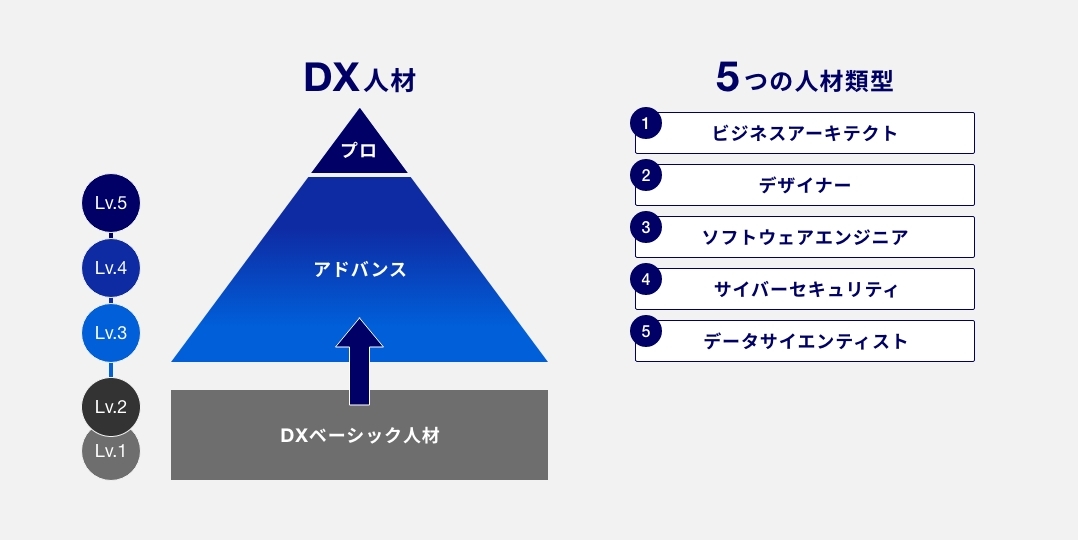

このプログラムは、DXリテラシーを持ち、自らの業務に活用できる「DXベーシック人材」と、デジタル領域の専門性をいかし、お客さまと〈みずほ〉の変革を推進する「DX人材」を5段階のレベルで認定する制度です。

プログラムの設計においては、日本で一般的な基準とされる情報処理推進機構(以下「IPA」)のデジタルスキル標準(以下「DSS」)をベースに、DX人材の育成・認定方法を策定。特に、レベル1は「すべてのビジネスパーソンが身につけるべき能力・スキルの標準」と定義されているDXリテラシー標準(DSS-L)を参考に設計し、2025年3月末までに全社員の認定取得を推奨しました。その結果、9割を超える社員が認定を取得。プログラム受講をきっかけにDXに関心を持ったという声も多く、より上位のレベルをめざして自己研鑽に励む社員の増加や、みずほ版テキスト生成AIである「Wiz Chat」の利用促進等にもつながっています。

レベル3からは「ビジネスアーキテクト」「デザイナー」「ソフトウェアエンジニア」「サイバーセキュリティ」「データサイエンティスト」という5類型に分かれ、DX人材としての専門性を高めます。さらに、レベル4からはロール(DX推進において担う役割・領域を細分化したもの)別の認定が行われます。

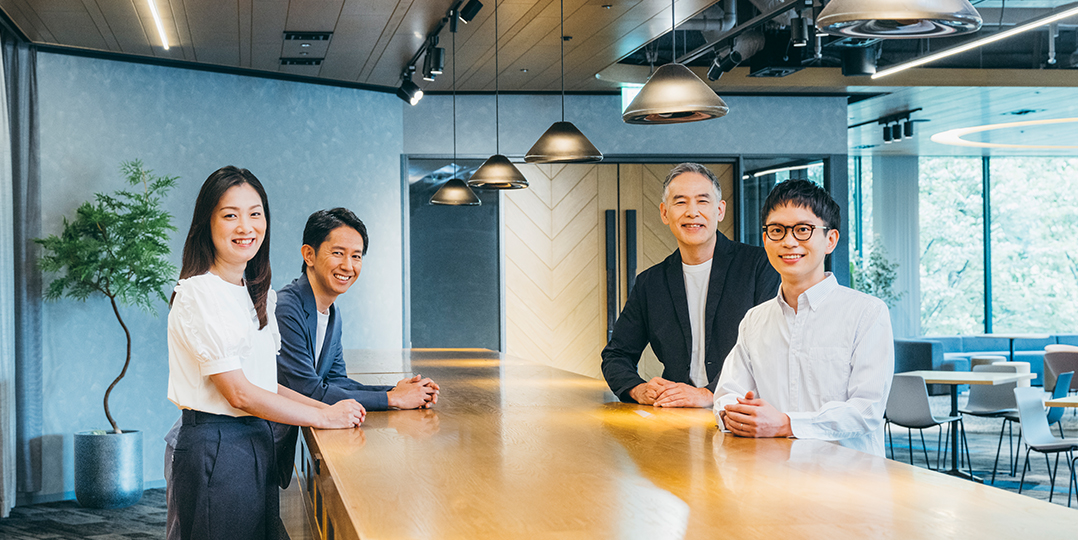

今回、このプログラムの立ち上げ・運営に携わってきたみずほリサーチ&テクノロジーズ(以下「RT」)の岡部暁、椎野洋介、みずほフィナンシャルグループ(以下「みずほFG」)デジタル戦略部の大塚茉李子、伊藤啓太ら4名のプロジェクトメンバーにインタビューを実施。取り組みの舞台裏について話を聞きました。

左から大塚 茉李子、伊藤 啓太(みずほFG)

自分らしいキャリアを着実につかみ取れるように。

グループの枠を超え、思いを持ったメンバーが集結。

─皆さんが「DX人材育成プログラム」に携わったきっかけを教えてください。

大塚:私はプログラム開始時には〈みずほ〉の人事グループに所属し、デジタル人材をはじめとする採用に携わっていました。

プロジェクト担当への着任は、〈みずほ〉がDXの全社的な取り組みに力を入れ始めたタイミングでしたが、その頃は、基礎認定であるレベル1、2はすでに動き出し、さらに上の専門人材を育成・認定していくフェーズでした。現在はレベル3の育成プログラムを運営しながら、レベル4の認定の仕組みを検討して…と、企画と運営を同時進行で走らせています。

伊藤:私がプロジェクトにアサインされた当時はみずほFGのデジタルイノベーション部(現・デジタル戦略部)に所属し、〈みずほ〉全体のDX推進の企画に携わっていました。RTやみずほ第一フィナンシャルテクノロジー(以下「FT」)の知見を活用していきたいという〈みずほ〉の狙いもあり、プログラムの企画段階からRTやFTと連携し、関係者やステークホルダーとの交渉や調整も含めて全体のプロジェクトマネジメントの役割を担いました。現在私はこの案件から外れ、大塚さんと、本日欠席している別のメンバーが担当を引き継いでいます。

岡部:私は、研究開発から「テクノロジー人材(ソフトウェアエンジニア、サイバーセキュリティ)」育成、実装までをワンストップで行うRTの技術開発本部で本部長を務めています。組織のケイパビリティを〈みずほ〉のDX人材育成につなげるべく、検討当初からこのプロジェクトに携わっています。以前から、DX人材の育成においてはテクノロジーとビジネス、両方のスキルや経験を持つ人材類型が必要だと考えていましたので、プロジェクトの全体設計から参画し、全体の枠組みが決まった中盤以降は主にテクノロジー人材とデータサイエンティストの設計に責任者として携わっています。

椎野:私は現在、RTの技術開発本部の中でも先端技術研究部という部署に所属し、IT人材育成戦略の企画・推進を行っています。このプロジェクトに参加した当初はRTの人事部に所属しており、プログラムの検討から参画しました。

RTにはITSS(IPAが定めるITスキル標準)を基準にした専門性認定制度があり、このプログラムのレベル3〜5に相当するIT人材育成を既に行っていました。それらの知見や経験を基に、IT人材からDX人材へのトランジションを意識してプログラムの設計・運営に携わっています。

左から岡部 暁、椎野 洋介(みずほRT)

何となくで決めたものは一つもない。

徹底的に追求した〈みずほ〉のあるべき姿。

─プログラムの中で、〈みずほ〉ならではと言える特長があれば教えてください。

岡部:外部の一般基準であるDSSをベースに、〈みずほ〉のDXを実現するために必要なロールやスキル体系をチューニングして定義したことが特長です。また、このプログラムはレベルが上がるに連れて純粋な育成から、実績を踏まえて「ふるいにかけられる」、つまり認定の要素が強くなりますが、この育成と認定が、ハイブリッドになった仕組みも特長の一つと言えます。

─プログラムに対して、受講者からはどのような感想がありましたか?

椎野:レベル3のテクノロジー人材育成は、私の部署で研修の内容を作成して運営を行っているのですが、かなりボリュームのある内容でハードルも高く設定しています。それでも、「未知の分野に対しての視野が大きく広がった」といった声が寄せられ、運営として間違っていなかったと思えると同時に、初期に認定を受けた人たちを中心に、受講者の輪が広がっていくことにも期待が持てました。

岡部:たしか、椎野さんの担当した研修が「これまでの社会人生活の中でも最も有意義な研修」だったという声もありましたね。

椎野:そこは照れくさくて挙げるか迷いました(笑)。でも、ビジネスでITを用いることが当たり前となっている現在では、システム開発のみならず、ビジネス企画に関わる方にもこの研修を広く受けてほしいと思っています。

─プログラムの設計・運営において最も苦労した点を教えてください。

大塚:特に、関係者やステークホルダーからDX人材育成への理解を得ることに苦労しました。研修に時間を要するうえ、レベル3以上はハードルも高くなるので、「そこまでしてDX人材が必要なのか」という声を聞くこともありましたね。

もちろん事業部門ごとのニーズに基づいてプログラムを設計することも可能ですが、それだけでは〈みずほ〉がめざす人材育成ができないと思い、「お客さまや社会に貢献する」という〈みずほ〉のあるべき姿をお伝えしながら、しっかり理解を得るプロセスを粘り強く続けました。

岡部:DX人材育成においては、ビジネスにおける価値にフォーカスすべきだと考えて全体設計を行いました。特にテクノロジー人材・データサイエンティストについては、ITSS基準と重なる領域が多く、DX固有の技術要素まで掘り下げる必要性があったため、技術の専門家として「意見を返す」のではなく「あるべき姿を、その根拠とともに示し設計まで落とす」ことを意識してきました。

椎野:私はテクノロジー人材の育成・認定基準の設計を中心に担当しましたが、社内関係者が多数いることもあり、認識相違を防ぐためにもなるべく図解して説明を行う等、意識してディスカッションを重ねてきました。

ここまで来られたのは、〈みずほ〉のあるべき姿をとことん追求したからに尽きると思います。

大塚:何となくで決めたものは一つもありません。メンバー間で「どうしてこうするのか」の理由をしつこいくらい徹底的に考え、ロジックを立てて設計してきました。信念を持って、熟考を重ねて設計を行い、意図をしっかり説明できる状態まで高められたからこそ、様々な事業部門や関係各位の理解を得ることができたのだと思っています。

伊藤:なぜそこまで徹底的にできたかを改めて振り返ると胸にグッとくるものがありますね。全体のロジックの設計や、細かい人材の定義、その定義と全体ロジックとの整合性等、とことん整理し、RTと何度もキャッチボールをしたことを思い出します。岡部さんに力強くリードしていただいたおかげで、〈みずほ〉におけるDX人材のありかたについて、深く考えることができました。

─ ─プログラムの設計には、〈みずほ〉の人事制度〈かなで〉の理念が反映されているとのことですが、どの様にいかされているのでしょうか?

大塚:〈かなで〉では、社員一人ひとりの「自分らしさ」を起点として、新しいことに挑み、やりがいを持って働くためのナラティブ(物語)を重視しているのですが、このプログラムでも、成果を発揮してキャリアとして自立していくまでをイメージしています。

伊藤:初学者の社員がゼロからIT人材をめざすことや、エンジニアがビジネスの現場に飛び込むこと等、キャリア形成には様々な可能性があると思います。そういった社員一人ひとりのキャリアの志向に寄り添って、会社としてしっかりサポートできる体制の構築をめざしましたし、まさにそこに、人事制度である〈かなで〉の理念が反映されていると考えています。認定されて終わりではなく、その先にある自分らしいキャリアをつかみ取ってもらえればと思っています。

DXは手段であり、人だからこそ生み出せる価値を考える。

─〈みずほ〉のDX人材育成は今後どうなっていくのでしょうか?

岡部:変化や進化の激しいスキルですので、常に最新情報をキャッチアップして、新たな人材ポートフォリオを生み出していく仕組みを作り続けなければと思います。来たるべきAIバンク(AIエージェント等、AIを活用して金融活動の最適化を行うこと)の時代に向けて、新しいロールを作り、組織としてアジャイルにアップデートできるようにすることが重要であり、やるべきことだと感じています。

椎野:思うところの大枠は岡部さんと同じですが、制度の普及や啓蒙の観点でいうと、まだまだできることはあるという印象です。一歩踏み出してもらうための仕掛けをこれからも模索していきたいと思います。

大塚:私は、DXそのものが目的ではなく、DXを通して我々の先にいるお客さまに対してどのように貢献していくか、が求められていることだと思います。このプログラムも時勢に合わせて変化していくと思いますが、〈みずほ〉がお客さまに価値提供をするうえで、一つの大きな柱として機能し続けるといいなと思います。

伊藤:実は、プログラムに対する意見の一つに「なぜ日本の社員だけが対象なのか?」という声がありました。〈みずほ〉はグローバルに展開していて、海外拠点に何千人もの社員がいます。中長期的な視点ですが、海外の人材育成制度とも連動し、DX人材がグローバルに連携して様々なDXプロジェクトを推進できる組織を作っていけたらと思います。

─〈みずほ〉はDXによってどのように変わっていくと考えますか?

岡部:お客さまや社会に向けて、いかに価値が提供できるかが問われる中で、AIやデジタル活用の到達点をしっかり見据えて、〈みずほ〉全体が自ら変わっていくことが重要だと思います。

椎野:そのためには、組織の文化も変わっていく必要がありますよね。人材自体を財産と捉え、ともに成長できる組織をめざしていければと思います。

大塚:AIやDXの話をすればするほど、人が提供できる価値は何なのかというところに行き着きます。このプログラムやDXの進化を通じて、我々一人ひとりがお客さま、社会に価値提供していくためのスキルを身に付けられるようになればと思います。

伊藤:大塚さんが言うように、DXは〈みずほ〉が社会により良い価値を提供するための手段でしかありません。そして、AI等の技術革新が激しい現在において、DXはその手段として非常に重要な要素だと思うので、多くの社員がDXの知見を得ることで、グループ全体の変化の呼び水になれたらと願っています。

内容や制度のアップデートはもちろん、受講者の輪の拡大等、取り組みとしては更なる発展の余地がある「DX人材育成プログラム」。これからも〈みずほ〉のあるべき姿を求めて、社会やお客さまの変化とともに、アジャイルに進化を続けるべく、推進していきます。

PROFILE

みずほリサーチ&テクノロジーズ

技術開発本部本部長

岡部 暁

1990年富士銀ソフトウェアサービス(現「みずほリサーチ&テクノロジーズ」)入社。メーカーでの研究開発、銀行システム開発のプロジェクトマネジメント、人事部等を経て2023年から技術開発本部に所属。みずほのDX戦略、IT戦略双方をテクノロジーで支える技術部門の責任者として従事。

みずほリサーチ&テクノロジーズ

技術開発本部

先端技術研究部技術企画チーム

椎野 洋介

2009年みずほ情報総研(現「みずほリサーチ&テクノロジーズ」)入社。ITエンジニアとして銀行システム開発、人事部での人材育成業務を経験し、2023年から先端技術研究部に所属。技術企画部門の立場でIT/DX人材育成の推進に従事。

みずほフィナンシャルグループ

デジタル戦略部企画チーム

大塚 茉李子

2011年みずほ銀行入行。銀座通支店での法人営業を経て、2015年より人事グループにて新卒採用・キャリア採用業務に従事。人事グループ在職中に二度の産育休を取得。2024年2月より現職にてデジタル領域の部門人事業務、全社のDX人材育成プログラムの企画・推進を担当。

みずほフィナンシャルグループ

デジタル戦略部デジタル・AI推進室テクノロジー開発チーム

伊藤 啓太

2016年みずほ銀行入行。池袋支店での法人営業を経て、2018年にジョブ公募でデジタルイノベーション部(現デジタル戦略部)に異動。株式会社Blue Lab兼務、シリコンバレー駐在等を通じて、新規事業開発、社内DX、DX人材育成プログラムの企画等を推進。現在は社内向けAIツールの企画推進と海外展開、海外の先端AI技術動向のソーシングを担当。

※所属、肩書きは取材当時のものです。

文・写真/みずほDX編集部