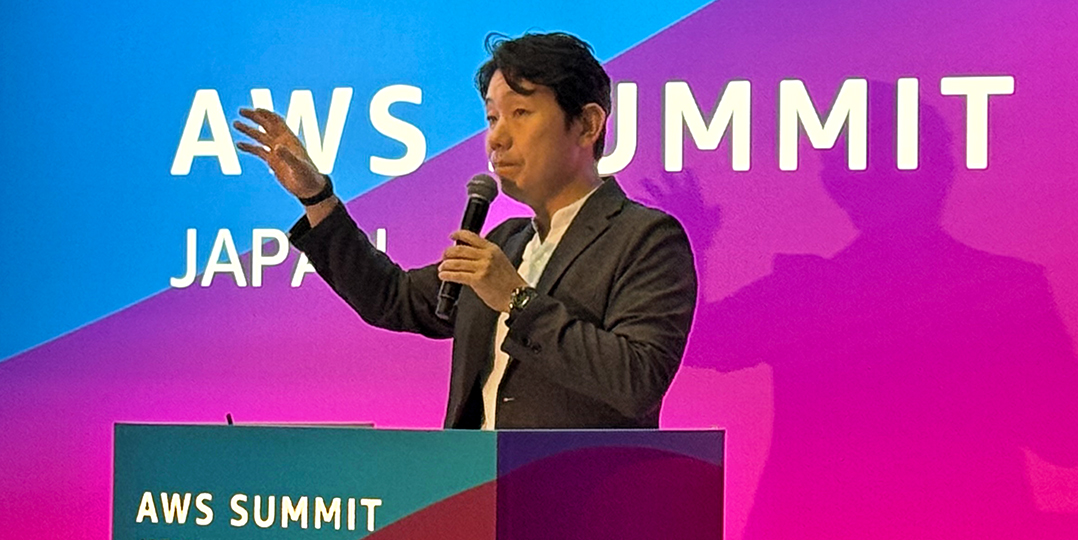

【AWS Summit JAPAN 2025 講演レポート】

藤井デジタル戦略部長が語る、〈みずほ〉のビジネスを変革するAIの活用。

2025年8月7日

- FGみずほフィナンシャルグループ

OVERVIEW

2025年6月25日、クラウドサービスプラットフォームAmazon Web Services(AWS)に関する知見やプラクティスが共有できる日本最大級のイベント「AWS Summit JAPAN 2025」にて、みずほフィナンシャルグループ執行役員デジタル戦略部部長兼デジタル・AI推進室長を務める藤井達人が登壇しました。講演タイトルは「〈みずほ〉のビジネスを変革する生成AIの活用について」。本記事では、〈みずほ〉がどのように生成AIと向き合い具体的な業務へ適用しているのか、その戦略とアプリケーション事例、そして未来に向けた展望まで、講演内容を詳細にお伝えします。金融サービスが、生成AIによってどのように進化していくのか、その一端をぜひご覧ください。

INDEX

攻めと守りの両輪で進める、〈みずほ〉の生成AI推進体制。

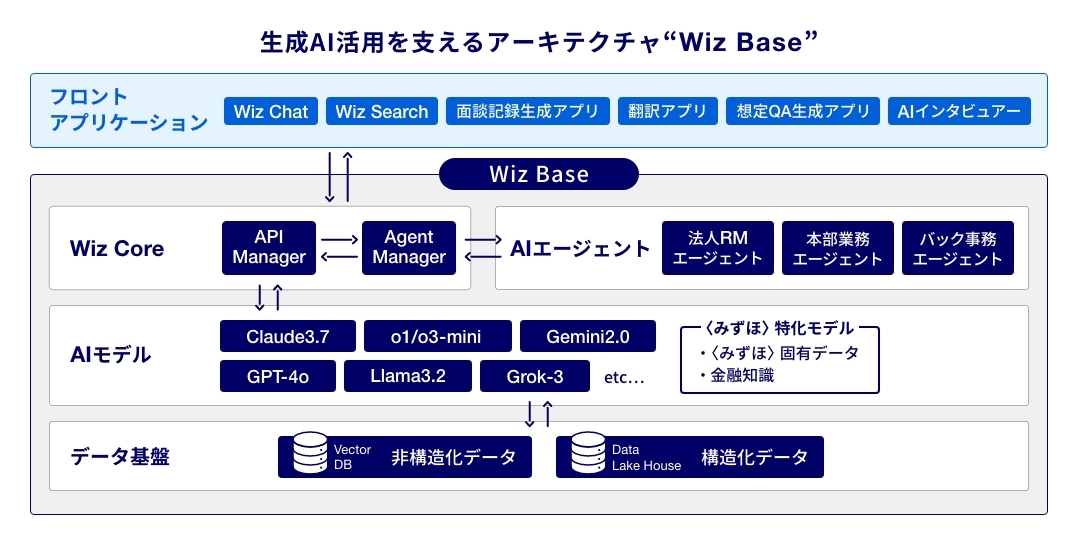

「Wiz Base」のアーキテクチャ図

藤井:まず、〈みずほ〉の取り組みの全体像から簡単にお話しします。

〈みずほ〉では、生成AIの活用を重要な経営課題として位置付けて積極的に推進体制を構築しています。2024年4月にAI CoE(Center of Excellence:企業内で専門知識を持つ人材やノウハウを集約した組織や部門)を組成し、2025年4月にはさらに体制を増強して、「デジタル・AI推進室」を新たに組成しました。

体制は大きく「攻め」と「守り」の両輪で構成しており、「攻め」の領域では、業務適用推進、イノベーション創出、啓蒙活動の三つの柱を置いています。既存業務の効率化だけでなく、生成AIを起点とした新しいビジネスやサービスを作り出すことも考え、これらの「攻め」の活動を迅速に実行していくために、グループ内の専門人材を集約した内製開発ラボや、最新技術をリサーチするR&D(Research and Development:研究開発)機能も備えています。

一方で、金融機関として非常に重要なのは、「守り」の領域、すなわち、責任あるAIです。AIガバナンスを徹底していくことで、社員、そして最終的にはお客さまに安心してご利用いただけるような、AI活用の基盤を固めています。

「攻め」の領域を具体的に支える仕組みが、内製開発ラボとそれを支える共通アーキテクチャの「Wiz Base」です。ビジネス部門のニーズを起点にしてPO(プロジェクトオーナー)が案件を組成し、Dev(Development:開発)チームとR&Dチームが連携しながらPoC(Proof of Concept: 概念実証)を迅速に実行しています。内製開発ラボでは現在15名程度のエンジニアが活動しており、アジャイル開発を得意としています。

この迅速な開発を支えるのが、AWSベースで作っている共通アーキテクチャ「Wiz Base」です。こちらは様々な生成AIアプリケーションを効率的に開発・運用していくための基盤となっており、複数のAIモデルを柔軟に切り替えられるAIのモデルレイヤーを備えています。我々はメインでClaudeを使っていますが、他のモデルも使用可能で、最近は〈みずほ〉特化モデルの構築にも着手しています。

その他には各種データソースに接続するデータレイヤーや、用途に応じたAIエージェント等で構成されています。この「Wiz Base」があることで、個々のアプリケーション開発において毎回ゼロからインフラや認証、モデル連携を構築する必要がありませんので、ビジネスの価値創出に集中することができます。

生成AI活用の軌跡。3フェーズで拓く未来。

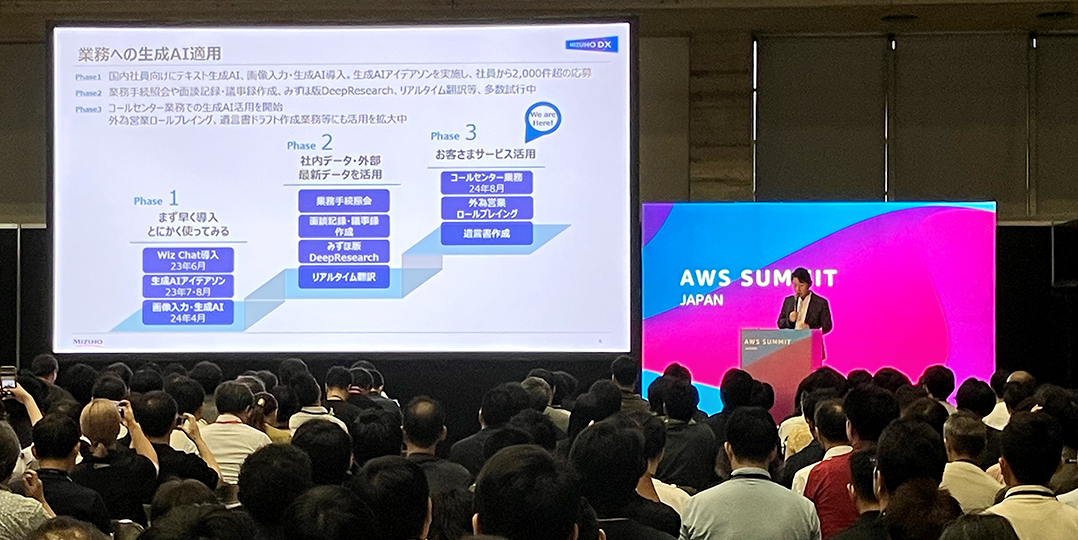

講演で「業務への生成AI適用の3フェーズ」についての説明を行う藤井

藤井:私たちは、生成AIの活用を3つのフェーズで進めてきました。

フェーズ1は、まず早く導入し、とにかく使ってみるフェーズです。約2年前に生成AIのチャットAI「Wiz Chat」を導入しました。生成AIの全社アイデアソンも開催し、まずはAIがどういうものかを社員に分かってもらうところから始めました。

フェーズ2は、社内のデータや外部の最新データを活用するフェーズです。例えば、業務手続や議事録の作成等、より業務に密着したユースケースの創出を鋭意進めています。

そしてフェーズ3のお客さまサービス活用にも既に差し掛かっています。昨年の8月にコールセンターのシステムをリニューアルし、生成AIの活用を始めています。今後はよりお客さまに間接的あるいは直接的に触れていくような場面でのAI活用が見込まれており、段階的に学びを重ねながら、着実に活用の裾野を広げています。

皆さんもご経験されていると思いますが、これまで取り組みを進める中で、様々な課題がありました。例えば、開発側とビジネス側の相互理解不足や、生成AIの出力に対する信頼性の担保といった課題です。ハルシネーション(AIが事実に基づかない情報を生成する現象)という問題がある中で、どこまでをAIに任せてどこから人間がチェックするのか、その基準づくりは非常に重要だと考えています。

また最近特に課題だと感じているのはトレーニングデータの不足です。生成AIに学習させて活用するためには様々なデータが必要ですが、人の頭の中にはあるものの、データ化できていない情報がまだ多くあります。こうした人の頭の中にある暗黙知をいかに経済的かつ効率的にデータ化していくのかが、大きな課題であり、取り組むべきポイントとなっています。

「なぜAmazon Bedrockなのか?」基盤選定の裏側。

藤井:私たちが様々な選択肢の中から生成アプリケーションの開発基盤としてAmazon Bedrockを選んでいる理由は、大きく3つあります。1つ目は「統制とセキュリティ」です。金融機関として、セキュリティは最優先事項ですが、Amazon Bedrockはプライベートリンクによる閉域接続や既存のAWS環境とセキュアに連携できる点が非常に大きいメリットです。私たちが求める極めて高いセキュリティ水準をクリアできるという点が非常に大きかったと思います。

2つ目は「モデルの進化とマルチモデル対応」です。生成AIの世界は日進月歩で進んでいます。Anthropic社のClaudeや、Meta社のLlama等、最新の高性能モデルに1つのAPIでアクセスできる柔軟性も非常に大きなポイントだと思います。

3つ目は「開発の拡張性とAWSのサポート」です。先ほどご紹介した「Wiz Base」は様々なAWSサービスの組み合わせで成り立っています。サーバーレスアーキテクチャで組むうえで親和性の高さに加えて、AWSの専門家チームによる迅速かつ的確な技術サポートが、私たちの迅速な開発を力強く後押ししてくれていると感じています。

こうした理由から、Amazon Bedrockは、私たちが「攻め」と「守り」を両立するうえで、まさに最適な基盤だと判断しています。

業務を変革するAIツールたち。効率化から未来の働き方へ。

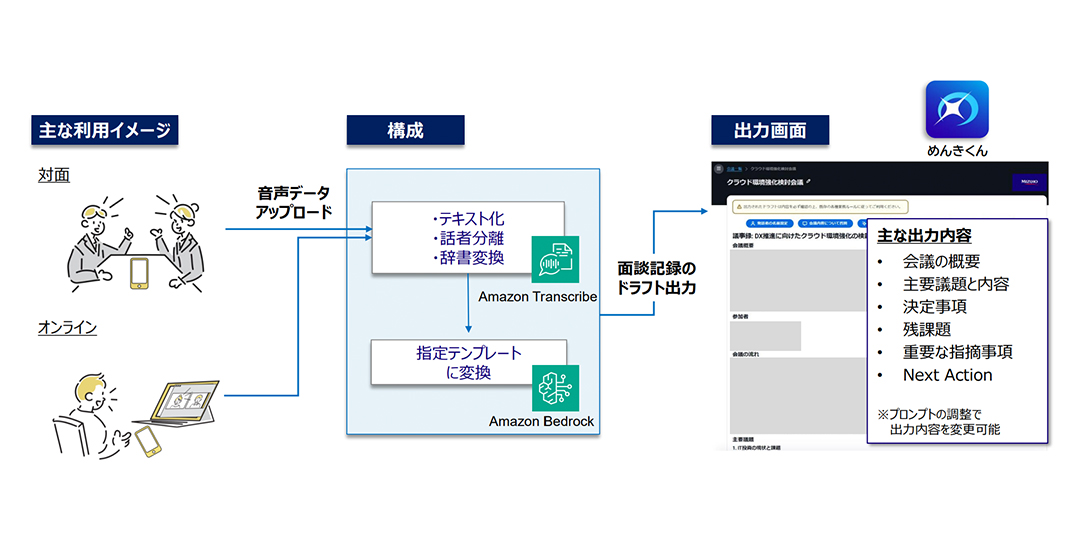

「Wiz Create(めんきくん)」の出力イメージ

藤井:ここからはAmazon Bedrockをはじめとする様々なサービスを活用して開発を進めているアプリケーションをいくつかご紹介します。

会議を変える「Wiz Create(めんきくん)」

藤井:最初にご紹介するのは「Wiz Create」、愛称「めんきくん」です。お客さまとの対面あるいはオフラインでのミーティングを録音した音声を自動的に文字起こしし、議事録のドラフトを作成するアプリケーションです。構成としては、音声認識および話者分離にAmazon Transcribe、要約整形にAmazon BedrockのClaudeを利用しています。

作成される議事録は、主要議題や議題ごとのまとめに加えて、会議における決定事項や次のアクション、インサイトやQAもまとめてくれます。会議の中で話者を特定できるようなスクリプトがあれば自動的に話者が設定され、自分でも設定が可能です。

またスクリプトは編集可能なため、必要に応じて誤字脱字の修正もできます。会議の中から何かトピックを導き出したい場合に別途抽出する機能や単語登録機能もあり、プロンプトを追加入力することで議事録をカスタマイズすることもできます。例えば、英語に出力してくださいと入れると、英語の議事録が出力されます。

このアプリケーションのPoCはまだ継続していますが、非常にポジティブな結果を得られています。参加者アンケートでは、議事録の作成にかかる時間を70%以上削減できることを確認できました。この数値以上に我々が手応えを感じているのは、利用者のほとんどが、もうこれがないと困ると言ってくれていることです。この高い評価の背景には、AWSの様々なサポートをいただきながら、開発チームがPoC参加者と密に連携をとって、もらったフィードバックをどんどんサービス改善に反映する、短い改善サイクルを回し続けたことがあります。

単純な議事録作成だけでなく色々な使い方ができ、例えば新しい企画を立案したい時に、ブレインストーミング会議を行った結果を議事録にまとめて、そこからPoCアプリケーションの要件出しをしてもらうという使い方もしています。また英語の講演をこのアプリケーションで録音して、日本語でまとめてもらうという使い方もできます。このように様々な使い方の可能性があるツールだと評価しており、今後は他のツールやCRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)との連携も検討しています。

情報収集・資料作成を一新。

「みずほDeepResearch」「みずほスライドジェネレーター」

藤井:次にご紹介するのは「みずほDeepResearch」です。

DeepResearchはみなさんもお使いになられているかと思いますが、調査したいテーマを自然言語で入力するだけで、AIがWEB上の膨大な情報をまとめてくれて、構造化されたレポートを自動生成するツールです。

我々はオープンソースベースのものを少し改変して使っており、Amazon BedrockのClaude 3.7を利用しています。これまで数時間、場合によっては数日かかっていたような情報収集・分析作業を、わずか5分から10分程度に短縮できます。将来的には社内に蓄積された膨大なレポートやデータも踏まえて、〈みずほ〉独自のインサイトを創出するようなナレッジ基盤へと進化させていきたいと考えています。

「みずほDeepResearch」で作成したレポートを、経営陣あるいは対外的な報告書にまとめるといったシーンは社内で頻繁にあります。そこで開発したのが「みずほスライドジェネレーター」です。こちらは、作成したいスライドの内容を自然言語で指示するだけで、AIが自動で構成を検討し、〈みずほ〉の社内様式を反映したスライドを数分で自動作成するというものです。

このツールもスライド作成にかかる時間を最大70%削減することをめざしており、大量のテキストや複雑なデータも、AIが自動で理解しやすい図表に変換してくれます。先ほどご紹介した「みずほDeepResearch」との連携を進めており、調査からレポート作成、そしてプレゼンテーション資料作成までの一連のワークフローをシームレスかつ抜本的に効率化していきたいと構想しています。

この「みずほスライドジェネレーター」には面白い使い方がありますので、そちらもご紹介します。弊社にはEUCのアプリケーションが多数ありますが、例えば、統計解析ソフトウェア・SASの分析プログラムやVBAのプログラム等、昔から使われているものの、当初作成した人が退職していたり、設計書がなかったりする場合が往々にしてあります。

こうした場合、メンテナンスのたびにプログラムを分析・解析しなければなりませんが、そういった場面で、この「みずほスライドジェネレーター」が活躍します。SASのプログラムをすべてコピーして、「このプログラムについて、流れの構成や使われている変数の説明書を作ってください」と入力すると、プログラムの内容を分析して、プログラムのフローや変数の使い方についての説明を自動で作成してくれます。

当初はビジネス向けのアプリケーションだと考えていましたが、このようなプログラム解析のような使い方もできるということで、このツールにも非常に可能性を感じています。

社内情報を効率検索。「Wiz Search」

藤井:続いては社内手続の検索に特化した「Wiz Search」という、いわゆるRAG(Retrieval–Augmented Generation:検索拡張生成)を利用したアプリケーションです。我々の金融機関には膨大かつ複雑な手続き、マニュアルが存在します。これまではキーワード検索を行っていましたが、目的の情報に到達するのに多大な労力や時間が費やされていました。

この「Wiz Search」は、自然言語で質問を入力すると、関連する手続書をAIが探し出し、そのリンクだけでなく、その先に書いてある内容の要約を出してくれます。RAGのアプリはよくありますが、我々は手続書の数が非常に多いため、普通のRAGのアプリとして作ると、リトリーバル(情報検索)の精度が落ちてしまいます。よって様々な工夫をしながらこのアプリを作っています。最近は精度が大きく向上し、実業務で利用できるところまできています。

未来の働き方へ。「企業分析エージェント」

藤井:本日最後にご紹介する事例はさらに一歩先の未来を見据えた取り組み、「企業分析エージェント」です。

こちらはBedrock Agent機能を使って作っており、複数のエージェントが自律的に協調連携して、1つのタスクを完成するというものです。例えば、A社の企業分析レポートを作成せよという指示を与えると、まずスーパーバイザーエージェントがタスクを分解します。次に企業情報収集エージェントがA社の基本情報を収集して、その後に競合選定エージェントが競合他社をリストアップし、最後に比較分析エージェントが両者を分析する、といった形で各エージェントが自らの役割をこなして、リレー形式で最終的なレポートを生成するというものです。

こちらはまだ実験的な試みですが、人間の指示をより抽象的なレベルにとどめ、AIが自律的に思考し、プロセスを実行していく。まさにそうした未来の働き方を予感させる、非常にエキサイティングでチャレンジングなアプリケーションです。

「なぜ、あえて内製開発なのか?」その真意と、新たな挑戦に向けた〈みずほ〉の姿勢。

「AWS Summit JAPAN 2025」内の〈みずほ〉ブースの様子

藤井:本日は、〈みずほ〉における生成AIへの取り組みについて、その体制から課題、そしてAWSを活用した具体的な事例まで、ご紹介しました。

こういった話をする際に、「何故わざわざ内製で作っているのですか」という質問をいただくことがありますが、内製開発を行っている理由は3つあります。

1つ目は、我々がAIを使って実現したいものは、まだ世の中に存在しないものが多いからです。AIをこのように使えばこういった効果があるのではないか、という仮説はどんどん湧いてきますが、営業現場やビジネス部門とディスカッションを行う際に、PowerPointの資料をベースに説明しても、なかなか実感を持ってもらえません。実際の利用にある程度耐えられるレベルのPoCアプリケーションを作ってからこそ、初めて次に進むものだということが身に染みてよく分かりました。したがって、こうして内製で開発できる体制を作っています。

2つ目はコストの観点です。市販のソリューションは様々なものがありますが、Bedrock等のAPIをある程度組み合わせることで、完成度の違いはあれど、同じ機能性を持つようなアプリケーションは作れると思っています。したがって全体的に見ると、市販のソリューションを使うよりも内製開発する方が安いケースもあります。もちろんすべてが安いわけではありません。

3つ目は、自分たちの要求仕様を盛り込めることです。企業には企業文化や部門独自のやり方があると思います。標準に合わせればいいという考え方もありますが、企業文化や部門のやり方に沿って何かを作っていく方が受け入れてもらいやすいケースもあるかと思います。そういったものを市販のソリューションをベースにしてカスタマイズすると、工数も膨らむうえに、メンテナンスの問題も発生しますので、内製で開発した方が都合がよかったりします。こうした3つの理由により、内製開発体制を構築しています。

ただ、我々はすべてを内製で開発することにこだわっているわけではなく、Build or Buyを適切に判断していく必要があると考えています。PoCの段階では内製化するものの、市販のソリューションで十分にコストパフォーマンスに優れて性能が高いものが出てきた場合は、そちらを使うという選択肢もあります。経済的効果を勘案して、買うのか作るのかを判断していくことも、私たちの組織の大きなミッションとなっています。

生成AIは金融機関のビジネス、そして働き方を根底から変えていく大きなポテンシャルを秘めています。私たちはこの変化の波を恐れるのではなく、むしろチャンスと捉えて果敢に挑戦を続けていきたいと思います。

以上が藤井による講演の内容です。この日紹介されたアプリケーションの一部は、当日会場の〈みずほ〉ブースでも展示され、来場者の大きな注目を集めました。

〈みずほ〉の生成AI活用は、すでに実務で効果を発揮し始めています。金融サービスの新たな価値を創造し、未来の金融を牽引していくために、今後も挑戦を続けていきます。

PROFILE

みずほフィナンシャルグループ

執行役員 デジタル戦略部 部長 兼 デジタル・AI推進室長

藤井 達人

2023年キャリア採用でみずほフィナンシャルグループに入社。1社目の外資IT企業にて、メガバンクの基幹系開発、金融機関向けコンサルティング業務等に従事。2社目の外資IT企業を経て、総合金融グループではフィンテック導入のイノベーションを担当。その後、大手通信事業者の金融持株会社での執行役員、2社目の外資IT企業での業務執行役員を歴任し、現職。金融革新同友会「FINOVATORS」創立メンバー。『フィンテックエンジニア養成読本』(技術評論社)全体監修および共著。

※所属、肩書きはイベント当時のものです。

文・写真/みずほDX編集部