多様な社員の活躍推進

「人的資本の強化」と「企業風土の変革」を通じて、〈みずほ〉がどのようにお客さまや経済・社会とともに価値を創造していくのかを包括的にご説明するため、「人的資本レポート」を発行しています。各種人事施策における取り組み詳細は、人的資本レポートをご参照ください。

〈みずほ〉がイノベーションを創出しビジネス価値を実現するためには、性別、国籍、バックグラウンド等、多様な価値観や視点が不可欠です。同時に、多様な人材が挑戦・活躍できるよう、機会の平等を確保し、インクルーシブな環境を整備することも欠かせません。多様な人材が自分らしく輝き、やりがいと誇りを感じながら活躍できる組織であり続けることで、〈みずほ〉に関わるすべての人や社会に新たな価値を生み出していきます。その実現に向け、〈みずほ〉ではグループ・グローバル一体で多様な社員の活躍推進に取り組んでおり、多様な人材の活躍状況を測る各種指標は堅調に推移しています。

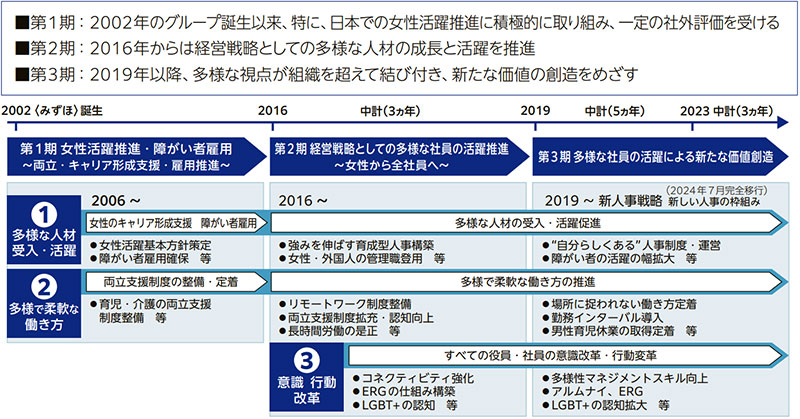

多様な社員の活躍推進へ向けたロードマップ

管理職等の意思決定層における多様性の確保

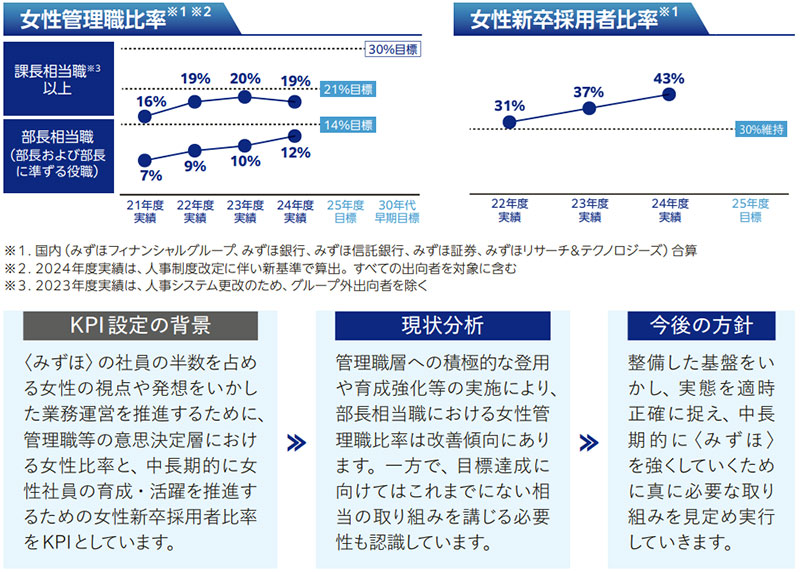

日々の事業運営における多様な視点や価値観の反映が、ビジネス価値創造につながると考えています。〈みずほ〉では、特に意思決定層における多様性の確保を重要なテーマに掲げ、取り組みを推進しています。

日本国内における女性活躍を推進する基盤整備

日本において、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(通称:女性活躍推進法)」に基づき、女性の一層の活躍が求められる中、〈みずほ〉では2030年代早期に掲げる女性管理職比率30%の達成に向け、引き続きストレッチアサインメントの付与とネットワーキング強化に注力しています。2024年度は、組織ごとの人員データを可視化し、経営で課題を共有するとともに、各ビジネス部門および人事部門の連携を強化することで、データに基づき計画的に打ち手を実行できる態勢を構築しました。また、中長期的に女性社員の育成・活躍を推進するための重要な指標の1つである女性新卒採用者比率も順調に推移しています。

日本国内における女性社員に対するキャリア形成支援

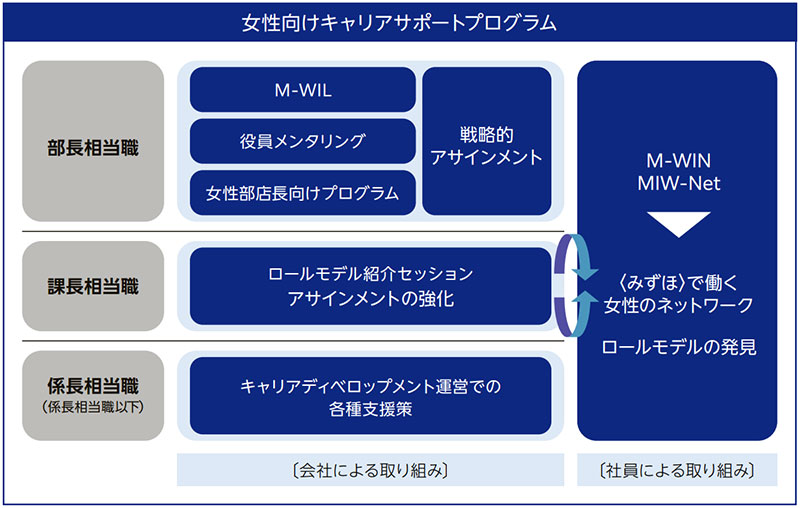

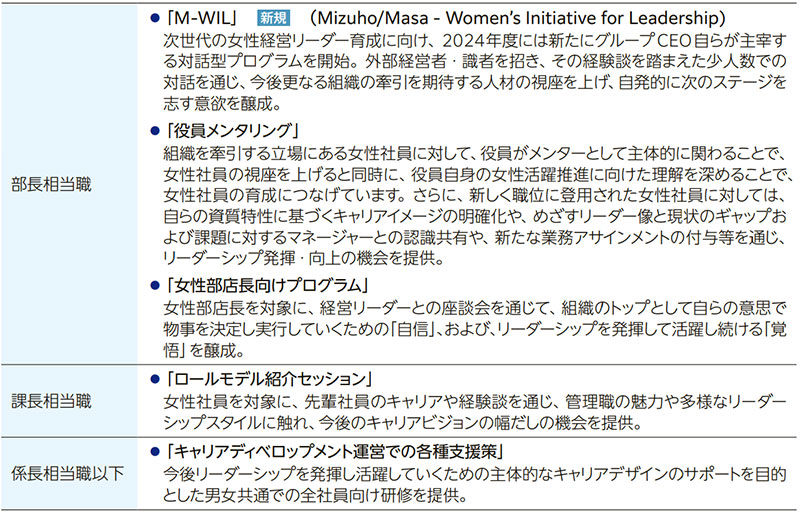

女性が仕事とプライベートの調和を図りながら100%の能力を発揮して「やりがい」や「誇り」を感じつつ活躍していくためには、ライフステージを踏まえた女性特有の課題へのきめ細かい対応が必要です。2016年度より、本対応の一環として、女性社員へのキャリア形成支援策「女性向けキャリアサポートプログラム」を実施しています。

プログラム全体を通じたスキル向上、女性社員や経営層の意識の変化等により、女性が活躍できるカルチャーが醸成されてきています。また、各層に働きかけることにより管理職候補となる女性社員の母集団を形成し、結果として、2024年度には約100名の女性社員が新たに部長相当職として登用される等、KPIとして設定している女性管理職比率の向上にもつながっています。

〈みずほ〉の女性向けキャリアサポートプログラムの全体像

女性向けキャリアサポートプログラムの個別内容

日本国内での新卒採用における女性活躍推進の取り組み

中長期的な女性社員の活躍のための基盤を整えるため、女性の新卒採用活動にも注力しています。〈みずほ〉の魅力を発信するためウェブサイトの採用ページのコンテンツを拡充し、ロールモデルの紹介や〈みずほ〉の組織・制度についても掲載しています。また、入社前の女性を対象に座談会を実施し、社員とのリアルな交流による魅力や働くイメージの実感にもつなげています。

- *詳細は各社ウェブサイトの採用ページ参照

女性活躍推進法に基づく行動計画の策定

〈みずほ〉では、「女性活躍推進法」に基づき、全社員が多様かつ柔軟な働き方を実現し、女性があらゆる階層で活躍していくための環境整備をめざすための行動計画を策定し、目標に向けて取り組んでいます。

左右スクロールで表全体を閲覧できます

女性活躍推進法に基づく行動計画

| みずほフィナンシャルグループ | |

|---|---|

| みずほ銀行 | |

| みずほ信託銀行 | |

| みずほ証券 | |

| みずほリサーチ&テクノロジーズ |

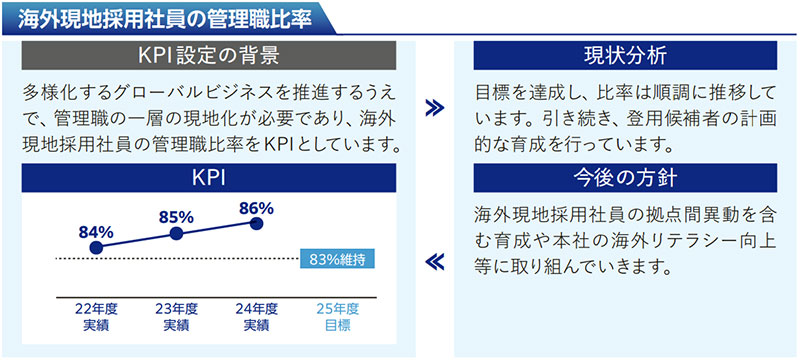

海外現地採用社員の登用

海外現地採用社員の管理職比率維持・向上のため、海外現地採用社員の育成・サクセッションプラン策定とともに、日本本社のマネジメントと共同で経営幹部向けの研修を実施しています。併せて、日本本社のグローバル対応力強化に向け、グローバル対応が必要となるポストへの海外勤務経験者の配置を進めています。

国籍を問わない、高度な知見と専門性を持った人材活躍への取り組み

国内外のお客さまの多様で高度なニーズに応えるためには、各国で深い知見と高度な専門性を持つ現地採用社員の活躍が不可欠です。みずほ〉では国内外の人材を幅広く採用し、能力を最大限に引き出す育成プログラムや、多様な人材がグローバルに活躍できる環境整備に取り組んでいます。海外現地採用社員には短期研修や、拠点をまたいだキャリア形成を支援するGlobal Mobility Program*1を提供しています。国内社員には、語学研修や海外での実務経験を通じグローバル対応力を養う機会を提供し、海外現地採用社員の知見等を尊重した連携を促進しています。

-

*1Global Mobility Program(=拠点間異動制度)

海外現地採用社員のキャリア形成機会の提供、ビジネスニーズに応じたグローバルベースでの人材登用を目的とする拠点間異動制度

キャリア採用者の獲得と定着

各ビジネス部門主体のキャリア採用活動により、注力分野を中心に機動的な採用が可能となり、2024年度は新卒採用含む採用者全体のうち、約40%のキャリア採用者が入社しました。入社時ガイダンスやキャリアアドバイザーによる個別フォロー等、人材定着と早期活躍に向けた取り組みを強化した結果、キャリア採用者の管理職比率は17%に達しています。

多彩な個がつながり合い、自分らしく活躍できる場の創出

〈豊かな実り〉を実現するためには、意思決定層における多様性確保に加え、社員同士また会社と社員が信頼と敬意をもってつながり、自分らしく挑戦し活躍できる基盤を確保することが重要です。

〈みずほ〉では、"誰もが働きやすい環境、自律的に成長できる職場"をめざし、社員一人ひとりがもつ多様な強みを引き出し、能力を最大限発揮することのできる環境づくりに取り組んでいます。そういった環境の中で、社員自らが視点を広げる多様なネットワーキングも活発に行われています。

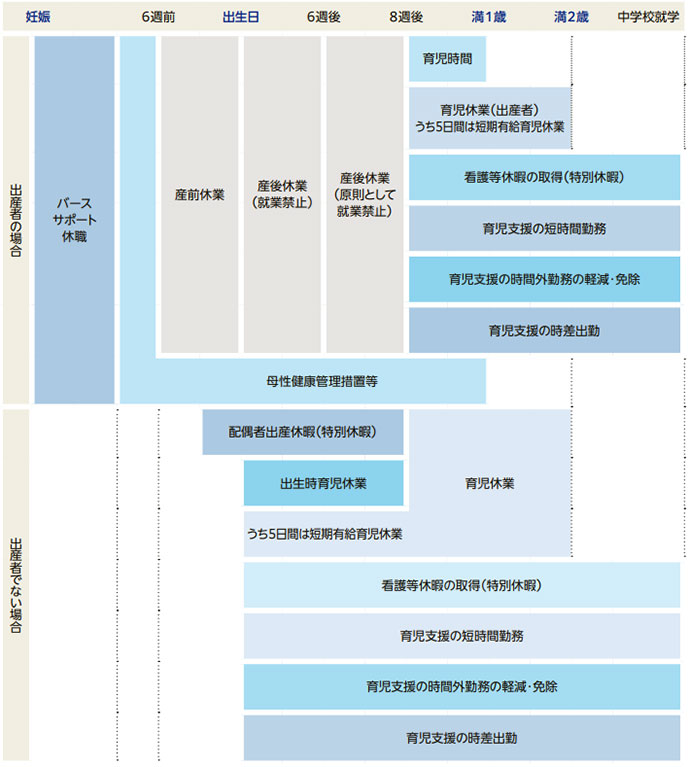

仕事と育児の両立支援への取り組み

出産や育児と仕事の両立は働きやすい職場を作るための重要な要素です。看護休暇や短時間勤務制度等を中学校入学時まで取得可能とする等、時間や場所に制約されない柔軟な働き方を推進するために法定以上の制度を導入し、社員がライフステージに応じてキリアを諦めずに両立ができるように取り組んでいます。加えて、社員の理解を深めるための研修を継続的に実施しており、管理職に対しても、研修やガイドラインの作成を行う等、周囲の理解を促進するための取り組みにも力を入れています。

〈みずほ〉では、毎年約1,000名の社員が新規に育児休業を取得しており、仕事と育児の両立は働き続けるうえで「当たり前」の時代になりました。従来の職系による区分の廃止を機に、2021年度からは「育児支援制度を利用し働き続ける両立」から、「自分らしく中長期的なキャリアを描き仕事を通じて成長する両立」へと、仕事と育児の両立に関する取り組み姿勢を変更しており、この観点で研修プログラムを見直し、支援内容を刷新しました。

出産・育児をサポートする制度(全体像)

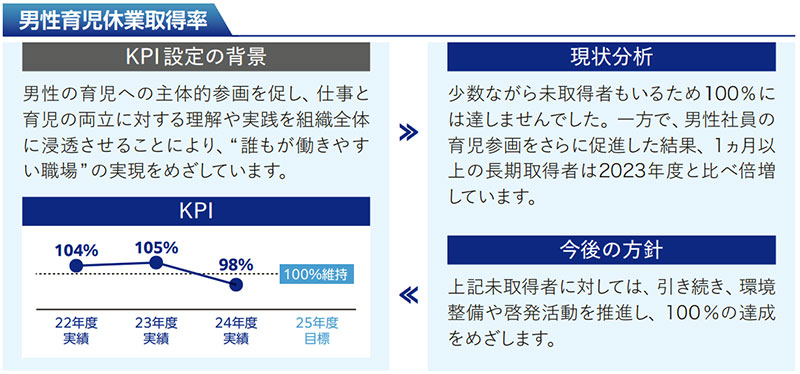

誰もが働きやすい職場の実現に向けた、男性の育児参画促進の取り組み

〈みずほ〉では、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(通称:育児・介護休業法)」に基づき「男性の育児休業取得率100%」を維持する水準としてKPIに定めています。育児休業のうち5営業日を有給化し、管理職から子どもが生まれた男性社員へ育児休業に関する制度周知・意向確認を行う等、すべての役員・社員の意識改革・行動変容に取り組んでおり、2019年7月から、グループ主要5社の社長・頭取が、株式会社ワーク・ライフバランスが実施する「男性の育休取得100%宣言」に参加しています。

全社員向けの説明会や、子どもが生まれた社員・育児休業取得希望者・管理職向けに、男性の育児休業取得の意義等について学べる外部有識者によるセミナーを実施し、子どもが生まれた社員とその管理職にはお祝いメールを送信する等、男性社員の育児参画の促進に向けた各種取り組みを実施しています。また、育児休業を取得するうえでハードルになりやすい不安を払拭するため、ロールモデル紹介等の情報発信にも努めています。

さらに2024年7月からは、男性社員の育児参画をさらに促進するため、男性社員が育児のための休暇・休業を10日間取得することを原則とし、さらに、1ヵ月以上の取得を推奨しています。これに併せて、社員の理解促進に向けた説明会の実施や「男性育休取得マニュアル」の制定、また周囲に気兼ねなく取得できる環境を整備するための部店長層への取得状況還元といった取り組みの強化も行っています。男性の育児への主体的参画を促し、働き方改革、業務効率化、組織風土変革等の意識変革と行動変容を進めることで、誰もが「自分らしい」キャリアを実現できる職場環境をめざしています。

企業主導型保育園

社員がスムーズに復職ができるよう、全国で500を超える企業主導型保育園の「社員枠」を利用可能としています。社員の自宅近くや通勤途中駅等の保育園の利用も可能とすることで、多様化する働き方やライフスタイルに合った、保育園選びの選択肢を広げていきます。

仕事と介護の両立支援への取り組み

〈みずほ〉では、介護離職ゼロをめざし、仕事と介護を両立する社員を支援するために、法定の要件を上回る介護休業や介護にかかる短時間勤務・時差出勤等の各種制度を設けるほか、社員の悩みや不安を取り除くために各種セミナーの実施やマニュアル等の整備を行っています。

介護をサポートする制度(全体像)

LGBT+等の性的マイノリティに関する取り組み

LGBT+の社員が自分らしく活躍できる環境整備もまた、〈みずほ〉が継続して注力してきた取り組みの1つです。「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(通称:理解増進法)」に基づき、〈みずほ〉では社員一人ひとりがSOGI(性的指向/性自認)に対する理解を深められる環境づくりに取り組んでいます。様々な施策を通じて社員による認知は着実に進み、関心も高まる一方で、自身の言動が相手を傷つけてしまわないか等、理解・関心があるからこその不安を覚える社員もおり、そういった社員が不安を解消できるよう、2024年度は体験・アクションを取り入れた施策を実施しました。

社員の意識・行動に変化が現れつつある一方、アンコンシャスバイアスの払拭は途上であり、今後も社員一人ひとりのSOGIを尊重しあえる組織であるために、意識啓発を継続していきます。

障がいのある社員の活躍支援への取り組み

障がいのある社員が能力や自分らしさを発揮できる職場環境を実現するためには、本人への支援のほか、周囲の理解が重要です。2024年度はその理解をより深化させるため、障がいのある社員が自身の働き方や考えを発信するトークイベントを開催しました。参加者からは「障がいのある社員のことを理解しているようで理解できていない自分に気づくことができた」「障がいのある人に対する配慮の大切さは、他の人への対応にも共通すると思った」といった声が寄せられており、より踏み込んだ社員の理解につながっています。

アンコンシャスバイアスの理解促進に向けた取り組み

〈みずほ〉における機会の公平性を確保し、社員一人ひとりが自分らしくあることを実現するためには、バイアスのない意思決定や業務運営が不可欠です。〈みずほ〉では、社員に向けた学習コンテンツの提供や情報発信等を行い、アンコンシャスバイアスによる不平等性の軽減に向けた啓発を行っています。

具体的な取り組みとしては、全社員向けに、自分自身の無意識の偏見や固定概念に気づき、対処方法を考え行動へ落とし込むことを目的としたアンコンシャスバイアス研修を提供しているほか、LGBT+や障がいに対する思い込みや偏った見方を解消するための研修やハンドブックの発行も実施しています。2024年度は、マイクロアグレッション(自覚なき差別)をテーマにした全社員向けの意識啓発リーフレットも配布しました。

さらに、一部グループ会社では、希望者を対象にアンコンシャスバイアス研修を毎年実施しています。2024年度からは、職場等でマイクロアグレッションに直面した際の対処方法についても触れ、グループワークも実施したところ「実際に直面した際の対処法を学ぶことで、自身だけでなくチームや組織全体の改善につながる」「職場の心理的安全性を高める意味でも、アンコンシャスバイアスを意識した業務遂行の重要性が理解できた」といった声が寄せられる等、個々の社員の意識変革が組織の改革にもつながっております。