マテリアリティ

〈みずほ〉は「マテリアリティ」を特定し、中期経営計画や業務計画に組み込むことで、グループ一体で「サステナビリティ」への取り組みを推進しています。

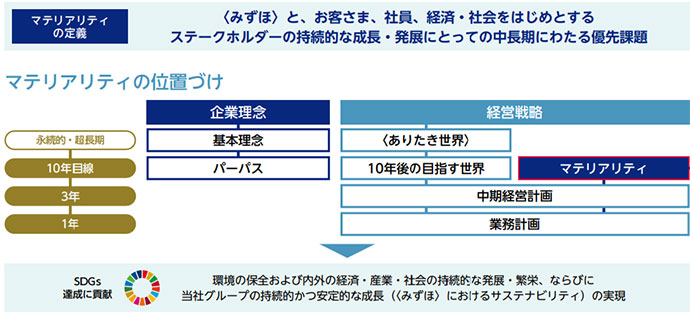

マテリアリティの定義

〈みずほ〉と、お客さま、社員、経済・社会をはじめとするステークホルダーの持続的な成長・発展にとっての中長期にわたる優先課題

リスクと機会・KPI・実績・アウトカム

| マテリアリティ | ステークホルダー | リスク・機会 | 主な取り組み | 代表的なKPI | KPI実績 | アウトカム |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

少子高齢化と健康・長寿 |

お客さま(個人) |

【リスク】 |

|

|

|

|

|

産業発展とイノベーション |

お客さま(法人) |

【リスク】 |

|

|

|

|

|

健全な経済成長 |

市場等 |

【リスク】 |

|

|

|

|

|

環境・社会 |

環境等 |

【リスク】 |

|

|

|

ESG(環境・社会・ガバナンス)面における持続可能性の向上 |

|

人材 |

社員・貢献の基盤 |

【リスク】 |

|

|

〈みずほ〉の人的資本の強化 社会全体への人的資本の強化への貢献 |

|

|

ガバナンス |

貢献の基盤 |

【リスク】 |

|

– | – | – |

- *社員意識調査【役員報酬KPI】におけるエンゲージメントおよびインクルージョンに関する各4設問に対する回答の肯定的回答率(1~5の5段階で4,5を回答した割合)

マテリアリティの位置づけ

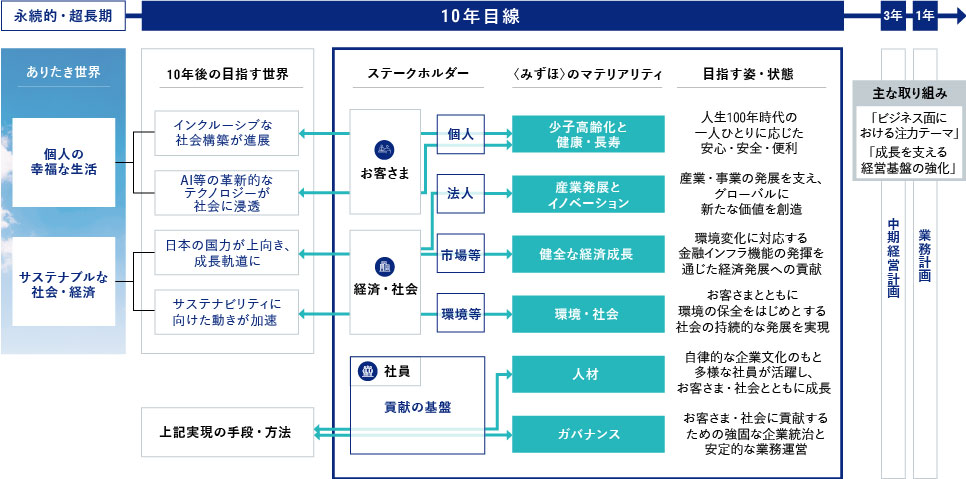

〈みずほ〉の成長戦略は、〈ありたき世界〉からバックキャストした〈10年後の目指す世界〉をさらにバックキャストして策定されました。

マテリアリティは〈10年後の目指す世界〉を、ステークホルダーである「お客さま」「経済・社会」「社員」と貢献の基盤で区分し直したものです。

したがって、成長戦略とマテリアリティは10年を結節点として連関しています。

マテリアリティの実行計画は、成長戦略の「ビジネス面における注力テーマ」と「成長を支える経営基盤の強化」に織り込まれています。

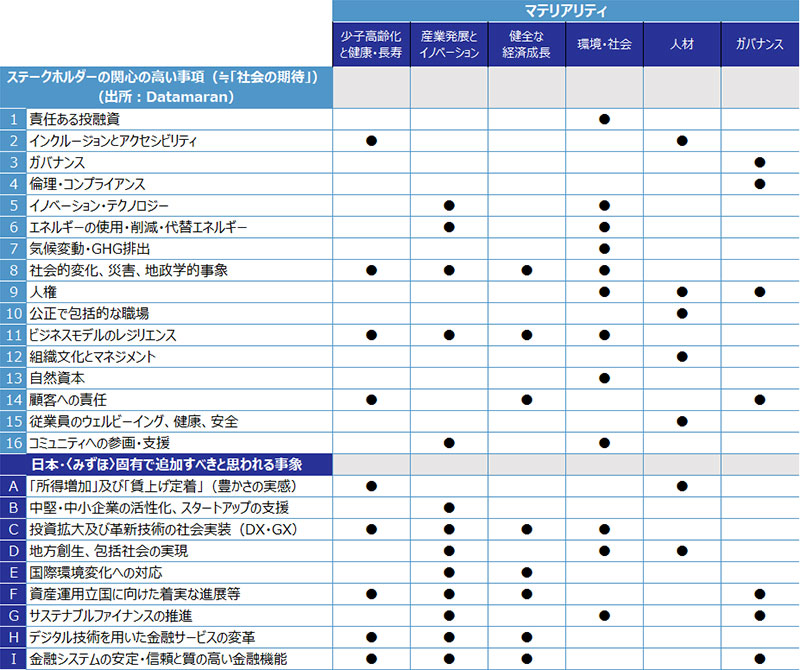

マテリアリティの特定・年次検証プロセス

「マテリアリティ」の特定にあたっては、社会の期待(〈みずほ〉が社会に与えるインパクトに対するステークホルダーの期待)と〈みずほ〉にとっての重要性(中長期的な企業価値への影響、〈みずほ〉の戦略・事業領域との親和性)を踏まえて検討しています。

なお「マテリアリティ」は、経営会議・取締役会を通じて、原則、年に一度検討しています。

| STEP1 |

「社会の期待」と整合しているかの確認

|

|---|---|

| STEP2 |

「〈みずほ〉にとっての重要性」と整合しているかの確認

|

| STEP3 |

リスクと機会、主な取り組みの確認・決定

|