2025年9月19日

“対話が生まれる金融経済教育”に挑む!自由研究EXPO2025

〈みずほ〉の公式キャラクターあおまるが様々なイベントを訪問する「あおまるがゆく!」。

今回訪れたのは、夏休みの自由研究をテーマにした学びと探究の体感型イベント「学研キッズネット Presents 自由研究EXPO 2025」です。親子で楽しみながら自由研究に取り組める人気のイベントで、〈みずほ〉はお金の使い方をクイズで学ぶワークショップを開催。そこで使われたのは、株式会社Gakken(以下Gakken)とともに開発した新たなデジタル教材『みずほのマネー・ファンタジア 魔法の国で学ぶ!お金の使い方」(以下、『マネー・ファンタジア』)です。ワークショップを担当した〈みずほ〉の社員にあおまるがインタビューしました。

「自由研究EXPO 2025」のワークショップにやってきたよ!これはどんなイベントなのですか?

夏休み前の週末に、小学生・中学生とその保護者・教員のための教育ポータルサイト『学研キッズネット』が開催する、夏休みの自由研究を応援する体験型イベントです。〈みずほ〉は今年初めて参加しましたが、様々な企業や団体が提供する多種多様なプログラムを楽しめるとあって、毎年好評を博しています。会場となった学研ビルには、2日間で約2,000人の参加者が訪れました。

イベントでは、夏休みの自由研究のテーマを見つけることができるんだね!〈みずほ〉が開催したワークショップについて教えてください。

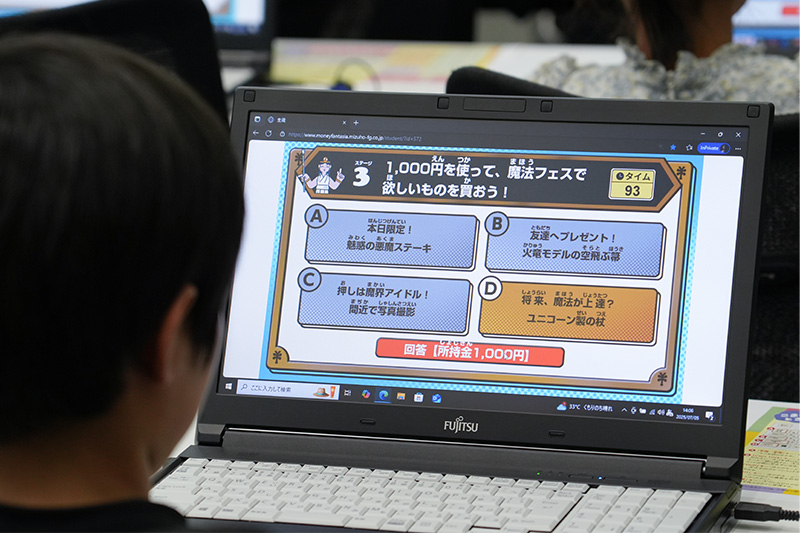

「魔法の世界で金融経済!?お金の使い方をクイズで学ぼう!」と題して、ゲーム形式のデジタル教材『マネー・ファンタジア』を使って、お金について学ぶ授業を開催しました。参加したのは、小学校1年生から6年生まで計157人とその保護者。魔法の世界を舞台に、「必要な物と欲しい物の区別」や「キャッシュレスの種類と注意点」、「社会に役立つお金の使い方(エシカル消費)」、「貯蓄・投資の概念」など、お金の使い方に関する様々なクイズに挑戦してもらいました。

講師と子どもたちの端末を同期させるところからスタート!

魔法の世界を舞台に、クイズを通してお金について学んでいくって、なんだか楽しそうだね!

イベントでは、講師役の〈みずほ〉社員がスクリーンに問題を投影しクイズを出題していくのですが、他の子どもたちの解答も全員が見ることができるようになっていて、共感したり面白いと思った解答には「グッド」ボタンを押すことができるんです。また、解答後にはルーレットが回って、当たった子どもが意見を発表できるチャンスも。最後に、出題されたクイズの内容が実際の生活でどのように役立つのか、講師から解説があります。解説がわかりやすかったかどうかは、「リアクション」ボタンを押して講師に伝えることが可能です。講師と子ども、さらには子ども同士が双方向にやり取りしながらクイズを通じてお金ついて学ぶことができるようになっています。

各ステージでクイズに答えた後、子どもたちが解答を発表。それに対して、講師が解説するとステージクリア

ゲームにはいくつかのステージが設けられ、ストーリー形式で進行します。各ステージをクリアすると、回答?に応じて異なるバッジが取得できます。全ステージクリアすると、取得したバッジの組み合わせによって、それぞれ異なるキャラクターが画面に出現します。キャラクターは全部で12種類。お金の使い方に応じた性格が記されています。今回はイベント用に、キャラクターカードを用意して、自分のキャラクターのカードを持って帰ってもらいました。

お金の使い方に関して様々な個性を持つキャラクターたち

教室全体に楽しい対話が生まれる工夫がいいね!今回、Gakkenのイベントに参加したきっかけは何だったのですか?

今回のワークショップで使った教材『マネー・ファンタジア』が、Gakkenで発行している書籍『お金の基本が楽しく学べる! お金RPG』を基盤に開発したことが発端となっています。この書籍には、国の「金融リテラシー・マップ」※で小学生に推奨されている項目がバランス良く網羅されていて、ぜひ〈みずほ〉の金融経済教育にも取り入れたいという思いから協力をお願いし、コラボレーションが実現しました。

書籍では現代世界で起こったお金に関する様々な出来事を題材にしているのに対し、『マネー・ファンタジア』は魔法の世界を舞台にしているという違いがありますが、キャラクターやクイズ形式で展開される部分は共通しています。

※金融リテラシー・マップ:一人ひとりが「最低限身に付けるべき金融リテラシー」を、国が年齢層別に、体系的かつ具体的に記したもの

なんで『マネー・ファンタジア』の舞台は、魔法の世界なんですか?

開発前に小学生や中学生にヒアリングを実施したところ、魔法学校のようなファンタジーの世界観の方が参加したくなる、そして没入感が高いという声が多かったからです。

Gakken小中教材編集部からは長年の教育出版事業の知見に基づき、学校現場の実態や子どもの興味・関心などを軸に、ストーリーの整合性など様々なアドバイスをいただいたほか、今回のようなイベントや小学校での授業機会も提供していただきました。

20年前から金融経済教育に取り組んできた〈みずほ〉が、今回新たにデジタル教材の開発に踏み切ったのはどうしてですか?

これまでの金融経済教育では、紙の教材を配ったり、資料をスクリーンに投影して講師が説明したりするスタイルが一般的でした。でも、そのような、一方通行になりがちな授業では、どうしても子どもが途中で眠くなったり、別のことに意識が向いてしまったりする課題がありました。そこで、最後まで飽きることなく授業に参加してもらうためにどうすればいいかを検討した結果、たどり着いたのが今回のデジタル教材だったんです。

新しく開発した『マネー・ファンタジア』は、どんな“飽きない工夫”がされているんですか?

『マネー・ファンタジア』では、教室全体を巻き込んだ“楽しい対話”が生まれるような展開や、「グッド」ボタン、ルーレットなどの仕掛けを盛り込んでいます。また、学校でタブレット端末を使った教育が進み、家庭でもスマートフォンやゲーム機に慣れ親しんでいる世代の子どもたちにとって、デジタル教材は紙の教材よりも身近に感じやすいこともありました。

主人公のシチュエーションやクイズの選択肢なども、魔法の世界を反映している

参加者やGakkenからは、どんな感想が寄せられましたか?

参加者へのアンケートでは、「RPGみたいに勉強するのがとても楽しかった」「普段はあまり考えずにお金を使っているが、お金の使い方は色々あることが改めてわかった」「もっとたくさん問題に挑戦したいので、クイズ数を増やしたり、ボス戦も作ってほしい!」といったポジティブな意見が数多く見られました。

Gakken小中教材編集部からは「子どもたちだけでなく、一緒に参加している保護者の方もうなずきながら聞いている姿に感激した」という声をいただきました。また、今回のイベントで初めて授業を見たGakkenのほかの社員からも「授業を通して、これまでお金に対して抱いていたマイナスイメージがプラスに転換した」といったうれしい感想もありましたね。

今回の教材開発では、〈みずほ〉の複数の部署で数か月にわたる議論を重ね、互いのノウハウを共有しながら教材に落とし込んでいったり、従来の教材では実現できなかった新しい学習体験をGakken小中教材編集部と協力し合って考えたりしました。そうして様々な人たちと連携し合いながら、子どもたちが飽きることなく主体的に参加できる環境を作ることに挑戦できたのは、〈みずほ〉としても大きな成果だと感じています。

今回作成したデジタル教材は、今後どのような形で生かしていきたいですか?

全国の〈みずほ〉社員が金融経済教育を行う際に教材として使用するほか、小中学校への出張授業やイベントで活用していきたいと考えています。さらには、学校に限らず、子ども食堂やオンラインによる不登校支援、特別支援学校など、多様な場へ広げて、子どもたちの記憶に残るような授業を提供していきたいです。

生きていくうえで欠かせない大切なお金について、早いうちから学べる場がどんどん増えるといいね!

ありがとうございました。

〈みずほ〉の金融経済教育は、こちらでも紹介中!

共同開発者は小学生!? 楽しくお金のことを学べるアプリ「PochettePlus」開発の軌跡

音楽イベントで、お金の教育!?異分野とのコラボレーションに挑む 日比谷音楽祭2025