REPORT イベントレポート

みずほフィナンシャルグループが実施した

サッカー日本代表関連のイベントレポートです。

-

2024年11月24日

「JFA×みずほ BLUE DREAM みらいスクール(第7回ぐんまキッズミニカップ)」REPORT -

地域の子どもたちおよそ200名が参加。特別ゲストは元日本代表の田中隼磨さん

日本サッカー協会(JFA)と株式会社みずほフィナンシャルグループは、2023年に「JFAメジャーパートナーシップ契約」を締結し、日本代表チームのサポートや選手の育成、グラスルーツなど、さまざまな分野で連携した取り組みを行っています。その一環としてスタートしたのが「BLUE DREAM みらいスクール」です。地域の子どもたちにサッカーやスポーツの楽しさを体感できる場を提供し、思い切り体を動かしてもらうことで、子どもたちの健全育成や地域のサッカー・スポーツの普及促進に寄与したいという思いから生まれたイベントです。

11月24日、群馬県前橋市の図南フットサルクラブ前橋にて「BLUE DREAM みらいスクール(第7回ぐんまキッズミニカップ)」が開催されました。群馬県では、大きな夢を持つサッカーキッズのために、群馬県サッカー協会が「ぐんまキッズミニカップ」という少人数制のサッカー大会を定期的に実施しています。今回はその「ぐんまキッズミニカップ」にJFAと〈みずほ〉が協働する形となりました。

今回はU–7、U–8の子どもたちを対象とし、やや肌寒い気温ながらも晴れ空に恵まれる中、午前の部に15チーム、午後の部には10チーム、およそ200名が参加しました。メニューは8人制サッカーよりも小さいピッチを使用し、5人制で行う「スモールサイドゲーム」と、子どもたちが自分の夢や目標について考える「ゆめプログラム」の2本立てで、元気よく入場してきた子どもたちの姿からは、イベントを待ち望んでいた様子がうかがえます。

また、特別ゲストとして元サッカー日本代表の田中隼磨さんが参加してくれました。田中さんは「スモールサイドゲーム」ではフリーマンとして子どもたちと一緒にボールを蹴り、「ゆめプログラム」ではご自身の子どもの頃の経験を踏まえながら、夢を持つことの大切さを語ってくれました。

ボランティアスタッフが入念に準備、当日も様々な役割を担う

このイベントでは、〈みずほ〉の群馬県内で勤務する社員およそ20名がボランティアスタッフを務めました。スタッフのまとめ役を担ったみずほ銀行前橋支店の梶谷さんと塚野さんは、イベント実施から遡ること2ヵ月以上前、9月頃からJFAや群馬県サッカー協会の担当者と対話を続け、その後社内でもミーティングを重ねながら準備を進めました。そして、イベント当日はいくつかのグループに分かれ、開場時のチーム受け付けや「スモールサイドゲーム」の運営サポート、「ゆめプログラム」に参加するチームのアテンド、そして「ゆめプログラム」の講師など、様々な役割を担いました。

「スモールサイドゲーム」は1チーム5人でプレーするため、一人ひとりがボールに関わる時間が長くなり、サッカーの楽しさをより感じることができます。自身もサッカー経験者だという梶谷さんは「プレーに関与する時間が長くなりますし、子どもたちにとってはすごくいい経験になったと思います」と感想を語り、サッカー未経験の塚野さんも「子どもたちがちゃんと自分のスペースを確保しつつ、伸び伸びと楽しそうにプレーしているのがすごくいいなと思った」そうです。

フリーマンとしてピッチに入り、現役時代を思わせるドリブルを見せる場面があった田中さんも「子どもたちがひたむきにボールを追っている姿、チームのために最後までひたむきに戦っている姿を見て、すごくうれしくなりました」と笑顔を見せていました。

梶谷さんと塚野さんは「ゆめプログラム」の講師も務めました。前回(第1回)開催地である鳥取でのイベントでは、「ゆめプログラム」はU–10、つまり小学3、4年生を対象としていましたが、今回はU–7とU–8、小学1、2年生が対象です。梶谷さんによると「小学1、2年生に向けて話す機会はあまりないので、どのように話せば子どもたちに伝わるのか工夫した」そうです。クイズを取り入れたり、夢について考える際にはフリップを使って分かりやすく伝えたりと、子どもたちの集中を切らさないためのさまざまな工夫をこらしました。

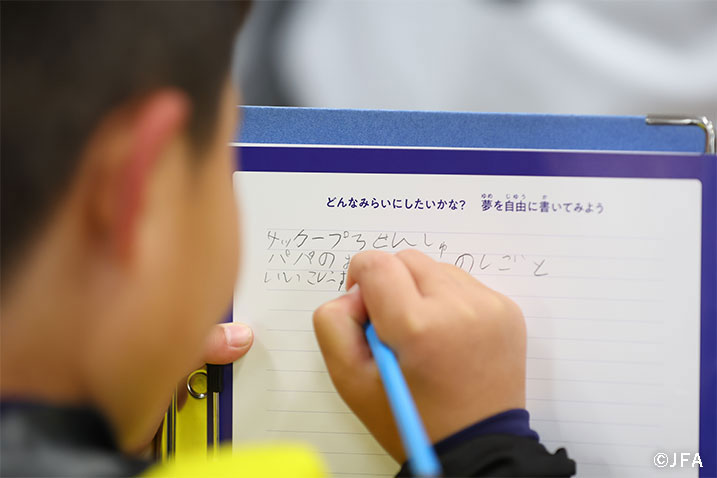

この「ゆめプログラム」では、将来の夢や、夢のために今できることは何かを書き込むことができる「ゆめプログラムノート」が配布されます。子どもたちが将来の夢を書き込む様子を見て、梶谷さん、塚野さんは急きょ、内容を変更。「自分の夢を発表してくれる子はいますか?」と問いかけます。「はい!」と元気よく手が上がり、指名された子は「プロサッカー選手になってチャンピオンズリーグで優勝したい」「漫画家になって自分の本を読んでもらいたい」といった夢を堂々と発表してくれました。

塚野さんは「小さい子との会話に慣れていなかった」こともあり、子どもたちが見せる予想外のリアクションに戸惑う部分もあったそうですが、多くの子が自分の夢を書きとめる様子を見られたこともあり、講師役を楽しく務めることができたと言います。

夢や目標、そのために何をすべきかを考える「ゆめプログラム」

「ゆめプログラム」では、田中さんが講師を務める場面もありました。田中さんは「夢や目標がない人もいると思うけど、それは恥ずかしいことではないから、その場合は今、好きなことややりたいことを書いてみましょう」と語りかけて書きやすい状況を作り、挙手をした子が夢を発表する際にはそばに立って優しいまなざしで見守り、発表後には大きな拍手でたたえていました。

そして子どもたちに「夢や目標を書いてもらったけど、それを書くだけではなく、何をすべきなのかを考え、しっかりと行動に移してください」と伝えたあと、見守っていた親御さんたちにも次のように呼びかけました。

「僕は子どもの頃、両親から『ああしなさい、こうしなさい』とはあまり言われませんでした。僕も今、子どもが4人いますが、子どもに『ああしなさい、こうしなさい』とは言いません。たとえば子どもがプロサッカー選手を目指している場合、練習しなければプロにはなれないと自分で気付けるように、答えを提示するのではなく、自分で考えて行動するように促すような親子の関係を築いてください」

田中さんからのメッセージを受け取った親御さんからは「胸に刺さりました。つい道筋を立ててあげてしまいたくなるのですが、それだと自分で考える力が付かなくなるので、見守ることの大切さを感じました」という感想もありました。梶谷さんは「子どもたちだけでなく、親御さんたちにとってもいい経験、刺激になった」と感じ、塚野さんも「子どもたちの夢を後押しするよいきっかけになったのではないか」と感じました。

地域創生のため、子どもたちの未来のために尽くした1日

JFAや群馬県サッカー協会、そして〈みずほ〉のボランティアスタッフの尽力もあり、イベントは大盛況の中、閉幕となりました。「前橋に〈みずほ〉が存在する意味や存在価値は何かというのを最近、考えていた」という梶谷さんは「こうしたイベントは自分たちだけではなかなか企画できるものではないので、各方面の方々と連携しながら参加させていただけてよかったです」と充実の表情を浮かべていました。

塚野さんは普段、地元のお客さまから「継続的に地域に根差した活動をして欲しい」と求められることがあるそうで、「群馬県だけに注力をして地域創生をするのは難しいと感じていたところだったので、こうしたイベントはすごく貴重な経験になりました」と感想を語っています。また、社内SNSでイベント開催を発信した際には、他の部店から「全国でやってほしい」、「もっと横展開していきたい」といったコメントが多く届いたそうで、「この一回で終わらず、継続的にやっていきたいですし、全国でも展開していって欲しい」と期待を寄せました。

特別ゲストとして参加した田中さんは「子どもたちと一緒に夢や目標について考えたり、自分自身が小学生の時にどういった夢や目標があったのかを共有したりできて、本当にかけがえのない素晴らしい時間になりました」と振り返るとともに、「夢や目標に向かって突き進んでほしい」と子どもたちにエールを送りました。

「純粋にイベントを楽しみながら取り組むことができて、仕事へのモチベーションにもつながった」という梶谷さんや「純粋にキラキラした顔で夢を語っている子どもたちの姿を見て『私にもそんな時代があったのかな』と童心に帰れましたし、これからも夢を持ちながら前向きに進んでいきたい」という塚野さんをはじめ、尽力してくれたボランティアスタッフにとっても素敵な1日になったことでしょう。

「JFA×みずほ BLUE DREAM みらいスクール」は、2025年以降も全国各地で開催する予定となっています。

-

2024年11月12日

【トークイベント(ダイジェスト)】

社会もサッカーもルールを変えたらみんな同じ!

~元日本代表の北澤豪氏に聞くインクルーシブな世界~ -

2024年11月12日(火曜日)、みずほフィナンシャルグループの社員向けイベント「Mizuho Diversity Equity & Inclusion Month(M–DIM)」内のトークイベントとして、元サッカー日本代表で、現在、日本障がい者サッカー連盟会長の北澤豪さんと、ロービジョンフットサル選手であり、日本サッカー協会(JFA)の岩田朋之さんが登壇し、「インクルーシブな世界」について熱く語りました。

〈みずほ〉社員で構成される、〈みずほ〉サッカープロジェクトのメンバーが、そのトークイベントをダイジェストとしてまとめました。

登壇者:

北澤 豪さん 元サッカー日本代表、日本障がい者サッカー連盟会長

岩田 朋之さん ロービジョンフットサル選手 日本サッカー協会職員

ファシリテーター:

穂苅 由紀 みずほフィナンシャルグループ コーポレートカルチャー室次長※以下、敬称略

日常的にインクルーシブな光景が目の前にあった

穂苅:まずはお二人のサッカー、そして障がい者サッカーとの出会いについてお聞かせください。

北澤:サッカーとの出会いは小学校のころ、父親に当時やっていた野球からサッカーに変更するよう勧められ、町田のサッカークラブ(町田JFC)に入ったがきっかけでした。その後、中学時代は読売サッカークラブ(現・東京ヴェルディ)ジュニアユースに在籍していました。

読売サッカークラブでは、留学から帰ってきた先輩や、外国人選手たちもいて、サッカーのレベルが高いだけでなく、インクルーシブな意識も非常に進んでいました。

特にラモス瑠偉さんが印象的で、当時から聴覚障がいや視覚障がいがある子どもたちを積極的にグラウンドに招いており、ジュニア選手含め子どもたちと一緒にサッカーを楽しむ光景が日常的にありました。この経験が、障がい者サッカーとの出会いとなり、現在の活動につながっています。

ご自身のサッカーとの出会いについて語る北澤さん(中央)

穂苅:北澤さんは、サッカーを始めた頃からインクルーシブな世界が目の前に広がっていたということですね。岩田さんはいかがでしょうか。

岩田:サッカーとの出会いは2つあります。一つは、友だちに誘われてサッカーを始めた小学2年生。中学では残念ながらサッカー部がなかったので、地域のフットサルクラブに参加していました。また、サッカー日本代表の熱烈なサポーターでもありました。

もう一つは、目が見えにくくなった頃に、知り合いに連れて行ってもらったブラインドサッカーの試合です。その時に、ブラインドだけでなくロービジョン、弱視のサッカーもあることを知りました。

「ブライドサッカーの試合で、ロービジョンのサッカーがあることと知った」と岩田さん

「まぜこぜサッカー」から社会を変えたい

穂苅:ロービジョンフットサルとの出会いはブラインドサッカーの試合だったんですね。

次に、お二人が現在、力を入れて取り組んでいること、それに至った背景を教えていただけますか。北澤:障がいのある方とサッカーをする機会も多くあります。その時は、相手が受け取れるよう、より丁寧にパスを出すことを心がけています。パスはコミュニケーションと同じようなもので、相手のことを思うことが大切です。このような思いを持って一緒にサッカーをすることで色々なことを気づかせてもらえるし、自分を取り戻す機会にもなっています。

目標は、どんな障がいでも一緒に何かを取り組んだりできるような社会にすることです。それを実現するために、サッカー界にいる自分だからこそできる、「まぜこぜサッカー」という、誰もが楽しめるルールのサッカーを企画・実行しています。みんなで喜べるものをサッカーで表現することで、社会がインクルーシブな世界を感じ取ってもらえるよう取り組むところから始めています。岩田:私は筑波大学の大学院で「アダプテッドスポーツ」という学問を学びました。それは、スポーツに人を合わせるのではなく、人にスポーツを合わせるという考え方です。

例えば、サッカーと全盲の人を掛け合わせると「ブラインドサッカー」になる。同じように、人に合わせてスポーツを考えることを2年間学んだので、選手とJFA職員の両面で活かしていきたいと思っています。

北澤さん、岩田さんの話に聞き入る参加者

インクルーシブな取り組みを、ムーブメントからカルチャーに

穂苅:日本と海外との違い、日本ならではの良さ・難しさなど、お二人の視点で、インクルーシブな世界について感じられていることをお話しいただけますか。

岩田:壮大なテーマをありがとうございます(笑)。

私は26歳まで目が見えていたので、インクルーシブとか共生社会とか、障がいで人を分けることなどは、まったく知らないことでした。自分が視覚障がい者となり、障がい者手帳をもらったときは、「人生終わった」「もう夢なんかもてない」と思いました。

目が見えなくなってから、友人にワールドカップアジア最終予選の観戦に誘われました。1年前のオマーン戦では目が見えていて、楽しく観戦していました。今観戦に行けば、1年でこんなにも人生が変わってしまったことを受け入れなければならない。それができるのか。他の人に迷惑をかけるかもしれない。スタジアムまでちゃんと行けるか。色々な思いから乗り気ではありませんでした。

友人の助けもあってスタジアムに行ったのですが、その試合では本田圭祐選手がゴールを決め、日本がワールドカップの切符を掴み取りました。スタジアム全体の高揚と一体感を肌で感じた時、「1年間生きていて良かった!」と泣き崩れました。生きる力をもらえた。この経験が、サッカーに恩返しをしたいと強く思うきっかけとなりました。北澤:…(思わず)聞き入ってしまいました(笑)。

誰もがサッカーに関われる環境にしたいという強い気持ちでやってきました。年々、社会がその方向に向かっていることを感じています。

今日も、こうして皆さんが集まってくれて、同じテーマで、同じ時間を共有している。それだけでも、これまで取り組んできて良かったと思っています。

今ある「常識」を可視化して、どう変えていくか。たくさんの人に関わっていただかないと変えられない。皆さんのサポートが必要です。

インクルーシブな世界についてそれぞれの思いを語る

岩田:ロービジョンフットサル選手として世界大会に出場したとき、イングランド代表のキャプテンとの大きな出会いがありました。彼と日本の障がい者スポーツの現状など色々な話をする中で、「様々なインクルーシブな取り組みが進められているけど、まだムーブメントの段階。それをカルチャーにしていくのが君の人生の旅になるんじゃないか」とアドバイスをもらいました。

このアドバイスこそが、日本サッカー協会での活動を行うモチベーションの源となっています。「インクルーシブ」とは、個性や特性も違う中で、誰かのためにという思いを一つひとつ積み上げて、みんなが共につながるようなものを包み込むための仕組みを作ることだと考えています。これから行う様々なインクルーシブな取り組みを、ムーブメントからカルチャーにしていきたいです。さまざまな障がいに配慮した観戦席を提案

穂苅:ここで〈みずほ〉がサポートしている「JFAインクルーシブプログラム」について紹介します。

〈みずほ〉は、今年3月から「JFAインクルーシブプログラム」の協賛を始めました。このプログラムは、サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、社会の発展に貢献することを目的としています。年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、誰もが安心してサッカーを観戦できる環境づくりをめざしています。

プログラムには、日本代表戦で障がい者の方が安心して観戦できる「BLUE DREAM SEAT」の設置、障がい者の方のプレマッチセレモニーへのご招待などがあり、〈みずほ〉の社員もボランティアとして運営に携わりました。

岩田さん、このプログラムを立ち上げた経緯を教えていただけますか。

〈みずほ〉がサポートしているJFAインクルーシブプログラムについて紹介

岩田:大学院生だったときにイギリスでサッカーを見たのですが、音声ガイドがあったんです。英語でしたが、そのおかげで、観戦を楽しむことができました。

一方で日本には、そのような環境がない。車いす席はあっても、視覚障がいやほかの障がいの方に配慮した席があったらと。ご縁があって、JFAで働かせていただいているので、お役に立つことをと思って、いろいろと提案をさせていただきました。

インクルーシブプログラムは自分が企画して立ち上げたものですが、〈みずほ〉さんにサポートいただくことになって本当にうれしかったですし、運営も一緒にやっていただき、ありがたく思っています。穂苅:岩田さんの活動が、障がいのある子どもたちに夢と希望を与えているのですね。〈みずほ〉の社員と一緒に取り組むことで、さらに大きなムーブメントを起こせると思っています。

実は、実際にインクルーシブプログラムにボランティアで参加した〈みずほ〉社員が、会場に駆け付けてきてくれています。

高橋 明子さん、前にお越しいただき、その時の様子をお話しいただけますか。高橋:ボランティア活動の中で、岩田さんから、車いすを利用される方への対応について学んだことが心に残っています。

試合後、観客が一斉に帰ろうとする場面で、「すいません、車いすの方が通ります」と声をかけていました。その対応について、岩田さんから「悪いことをしているわけではないから謝る必要はなく、『車いすをご利用の方が通ります』とお伝えするほうがいい」と教えていただきました。これを実践してみると、確かに、自然と周囲の方々が通路を確保してくれるんです。

最近では、その案内すら不要かもしれないと思うようになり、車いすの方の隣で一緒に出口まで歩くことにしました。自然と周囲の方々が通路を確保してくれますし、試合の感想や推し選手のことなど、楽しく会話をしながらお見送りができるようになったんです。

このボランティア活動を通じて、今まで気づけなかったことに気づけたような気がします。この気づきをボランティアだけでなく職場でも共有して、さらに良いカルチャーにしていきたいと思います。

ボランティア活動を通じて気づきがあったと話す高橋さん(左の写真)

広島のスタジアムで、ボランティア業務の説明を受ける高橋さん。右側には岩田さんも。(右の写真)ボランティアを経験することで見えるもの

穂苅:高橋さん、貴重なお話をありがとうございました。

最後に、お二人から〈みずほ〉社員に期待することをお聞かせください。北澤:日本障がい者サッカー連盟では様々な大会がありますが、ボランティアを募集すると中学生から高校生まで、本当にたくさん人が来てくれるんです。

「何をどうすれば良いか分からないけど、とにかく興味があって来ました!」という感じです。その方々が実際に活動してみると気遣い過ぎることもあってか、全力を尽くしたけど思ったようには対応できなかった、という顔をして帰っていくんです。

でも、その帰り道、彼らは今まで気づかなかったことに気づくんです。この道は、この階段は、この駅のホームは目の見えない人には歩きにくいな…など。

ボランティアを経験したことで、気づきに変わってくるのです。関わってみること、一歩踏み出してみること、それが心の変化につながると思います。皆さんもぜひボランティアに参加してみていただけるとうれしいです。岩田:病気で見えなくなった当時は、本当に絶望の淵にいたので、その後、自分がJFAで働いているとか、日本代表選手として様々な国に行って世界中に友達ができたりすることが、本当に夢なんじゃないかと思っています。

障がいのある子どもたちにスポーツを伝えるイベントで教える側の立場にもなっているのですが、そこで気づくのは、日本代表の試合には憧れているけど、やっぱり行くのは難しいなって諦める人が多いことです。JFAインクルーシブプログラムのことを紹介すると、「行ってみたい!」と言ってくれます。このような取り組みを日本中でもっと増やしていって文化にしたいし、それをみずほの皆さんと一緒に作れたらいいな、と思っています。穂苅:JFAインクルーシブプログラムへのサポートはまだ始めたばかりです。みずほグループ社員65,000人の中で、障がいのある1,000人弱の方が一緒に働いています。このプログラムで発見したことは、もしかしたら職場の仲間との向き合い方、もしくはお客さまとの向き合い方にもつながってくるのかと感じました。

私にとっても考えさせられるお話がたくさんありました。本日はありがとうございました。

息の合ったお二人の会話に、会場は終始、和やかな雰囲気

〈まとめ〉

北澤豪さんと岩田朋之さんからは、スポーツを通じて、障がいの有無にかかわらず、すべての人が楽しめる場になるような取り組みとインクルーシブな社会をカルチャーとして根付かせていきたい、というメッセージをいただきました。

まず大切なことは、一人ひとりの心と心のつながりだと思います。そしてサッカーをはじめスポーツは、心がひとつになれる最高の手段です。

ぜひ、みなさんも「JFAインクルーシブプログラム Supported by MIZUHO」に参加してみませんか!(文章まとめ:〈みずほ〉サッカープロジェクトメンバー増田 浩美/松橋 竜宏)

-

2024年10月26日

「MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024」を開催 -

〈みずほ〉は2024年10月に、女子サッカーの価値を高め子どもたちが夢を抱ける環境をつくるという「なでしこvision」に強く共感し、なでしこジャパン国際親善試合「MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024」として特別協賛しました。

2023年10月のSAMURAI BLUE(サッカー日本代表)への特別協賛試合「MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2023」に続き、2年連続での特別協賛となります。当日は1万2千人を超えるファン・サポーターの方々が来場し、ここから世界へ向かうなでしこジャパンへエールを送ったほか、〈みずほ〉としても様々な新しい取り組みに挑戦しました。

大会概要

・日時:2024年10月26日(土曜日)14時20分 キックオフ

・対戦カード:なでしこジャパン(日本女子代表) 対 韓国女子代表

・会場:東京都/国立競技場

・主催:公益財団法人日本サッカー協会

・主管:一般社団法人東京都サッカー協会

・特別協賛:株式会社みずほフィナンシャルグループ(JFAメジャーパートナー)

・テレビ放送:TBS系列にて全国生中継/TVerにて生配信なでしこジャパン全力応援フラッグ施策

大会当日は、「応援メッセージを会場に掲げて、なでしこジャパンを"ともに"応援しよう」という思いを込めて、会場内のみずほブースに来場したファン・サポーターの方々を対象に、フラッグへ応援メッセージを募りました。またフラッグへメッセージを記入した方に先着で、観客席で活用可能な手持ち応援フラッグを配布しました。全国の〈みずほ〉の支店でも事前に社員やお客さまが応援フラッグにメッセージを記入。試合の前々日になでしこジャパンのキャンプ地であるJFA夢フィールドにて掲げたのちに、当日にはそのフラッグを社員が観戦席で掲げて応援しました。

大会盛上げ施策

本大会でも、前回の特別協賛大会に引き続き「会場を青く染めて、サッカー日本代表を"ともに"応援しよう」という想いを込めて、試合にご来場したファン・サポーターの皆さまに、タオルマフラーを配布しました。また、なでしこジャパン選手パネルを設置したフォトブースでは、多くのお客さまが楽しそうに写真を撮影していました。

DEIへの取り組み

〈みずほ〉は、中期経営計画で「インクルーシブな社会構築」を目標に掲げ、あらゆる企業活動を通じて、ジェンダー・国籍・性的指向・障がい・年齢などに関係なく、多様な人たちが、自分らしく生きられる社会の実現をめざしています。

その取り組みの一つとして、2024年3月から「JFAインクルーシブプログラム」へのサポートをスタートしました。本試合においても、車いすを利用されている方2名をご招待し、「MIZUHO BLUE DRAEM SEAT」での試合観戦はもちろん、選手入場セレモニーの際に"ともに"ピッチに入場いただく体験プログラムを実施しました。参加者のお二人からは「生まれて初めてのことで、晴れの舞台に立たせてもらって感謝しています」「一生の思い出になりました。さらにサッカーが選手、関わっている方達の事が好きになりました」と喜びの声をいただきました。社員もボランティアとして参加し、サポートしました。

参加型プログラム

本試合で〈みずほ〉は、選手と手をつないでピッチに入場する「プレイヤーズエスコートキッズ」、ピッチに日本国旗を運ぶ「ナショナルフラッグベアラー」、サポーターを代表してピッチ中央でフラッグを掲げる「センターサークルシートベアラー」、取材記者やカメラマンの仕事を体験できる「プレスキッズ」、会場に到着した選手にエールを送る「ウェルカムキッズ」などのユースプログラムを実施したほか、試合前に選手のウォーミングアップをピッチ上で見学することができる「ウォームアップツアー」も実施し、たくさんの参加者に特別な体験の機会を提供しました。

-

2024年9月16日

「JFA×みずほ BLUE DREAM みらいスクールin鳥取」REPORT -

記念すべき第1回開催。子どもたちのために全力で準備

日本サッカー協会(JFA)と株式会社みずほファイナンシャルグループ(みずほ)は、2023年から「JFAメジャーパートナーシップ契約」を締結し、日本代表チームのサポートや選手の育成、グラスルーツなど、さまざまな事業で連携しています。「BLUE DREAM みらいスクール」とは、地域の子どもたちにサッカーやスポーツの楽しさを体感できる場を提供し、思い切り体を動かしてもらうことで、子どもたちの健全育成や地域のサッカー・スポーツの普及促進に寄与したいということで企画した取り組みです。

「BLUE DREAM みらいスクール」は、今回が記念すべき第1回目の開催。9月16日、天気に恵まれる中、鳥取県鳥取市のAxisバードスタジアムにおいて開催されました。みずほ銀行鳥取支店の田中正弥支店長は「鳥取が初というのは珍しいことですし、多くの方に注目してもらうことで社員たちの意欲向上につながってほしい」と感じたそうです。学生時代にサッカー部だったという島根一敏課長は「こういったイベントに携わることが好きなので、楽しみながら準備してきました」と開催を待ち望んでいた様子です。

鳥取支店には「BLUE DREAM盛り上げ隊」があり、彼らを中心とした多くの社員が本番に向けていろいろな準備を進めました。たとえば当日、入り口で参加者を出迎えてくれた「あおまる」のぬいぐるみ。鳥取の名産品である梨や、鳥取砂丘でライド体験ができるラクダなどでデコレーションし、鳥取らしさをアピールしました。

また、当日は15名弱の社員やその家族がボランティアスタッフを務め、参加者の案内や会場運営のサポートに従事。「第1回のイベントが鳥取で開催されてとてもうれしい」「子どもたちが生き生きしているので、こちらもワクワクした気分になります」と、充実感を漂わせていました。

サッカー元日本代表の森岡隆三さん、鮫島彩さんも参加

「BLUE DREAM みらいスクール」は、鳥取県内のU–8(小学1、2年生)とU–10(小学3、4年生)のチームを対象に行われました。午前の部と午後の部に分かれ、合わせて約190名が集結。鳥取市のチームだけでなく、岩国市や米子市のチームも参加しました。

さらに特別ゲストとして、元サッカー日本代表の森岡隆三さん、元なでしこジャパンの鮫島彩さんが参加してくれました。鳥取の地で指導者としての日々を過ごした経験を持つ森岡さんは「東京や大阪に比べて人口の少ない地域が盛り上がっていくことが新たな夢の創造につながると思うので、意義のあることだと思いますし、鳥取からこのイベントがスタートするのは個人的にすごくうれしい」と感慨深げに語りました。

鮫島さんも、Axisバードスタジアムでなでしこジャパンの試合に出場したことがあるそう。「地方都市でのこのような取り組みは本当に大切なことだと思いますし、自分よりうまい選手や新しい指導者の方に出会うことが刺激になり、パフォーマンスの向上や夢の実現につながると思います」と語るとともに、「私も小さい頃にこういうイベントに参加したかった」と自身の幼少期を振り返りました。

元代表と一緒にボールを蹴り、果敢にチャレンジする場面も

イベントは、Axisバードスタジアムのピッチで3人制(U–8)または5人制(U–10)で行う「スモールサイドゲーム」と、室内で将来の夢や目標について考える「ゆめプログラム」の二部構成で行われました。

「スモールサイドゲーム」は、プレーする選手の数を少なくすることで、それぞれがより多くボールに触れるように工夫されたゲームです。オープニングの場面で「みんなで楽しくサッカーをしましょう!」と呼びかけた森岡さん、鮫島さんの言葉どおり、ピッチに入った選手たちは元気に走り回ってボールを追いかけます。「いつもよりたくさんボールに触れた!」「ボールに触れるほうが楽しい!」と、どの子も充実の表情を浮かべています。

森岡さんと鮫島さんは各ピッチを巡りながら子どもたちに声をかけていきます。「いいディフェンスだ!」「さあ、誰がサポートする?」と森岡さんが声を張り上げれば、鮫島さんも「ナイスシュート!」「すごいドリブルだ!」と、終始ハイテンションです。

各チームとも4分ハーフの試合を4回行いましたが、後半の2試合は森岡さんと鮫島さんもフリーマンとしてピッチに入り、子どもたちと一緒にボールを蹴りました。試合の合間には、森岡さんが一緒に試合をしたチームのコーチと言葉を交わす場面も。コーチの方に話を聞くと、「『あの子はこの部分がいいよね』とか『こういうところを狙っていたのがよかった』とか、ご本人が感じたことを伝えてくださった」とのことで、「テレビで見ていた森岡さんが一緒にプレーしてくれて、子どもたちにとってはいい経験になったと思います」と感謝を伝えていました。

鮫島さんは2024年5月に現役を引退したばかりということもあってか、フリーマンとして参加した試合ではキレのあるドリブルを見せ、試合の合間も常にボールを触っています。そんな鮫島さんの様子を見ていたあるチームの選手たちが声をかけました。

「一緒にボールを蹴ってください!」

子どもたちは果敢に1対1の勝負を仕掛けます。意表を突くシュートで鮫島さんの股を抜く場面もありましたが、鮫島さんも持ち前の負けん気が顔をのぞかせ、往年のプレーを披露。ボールを奪い、鋭い振り足でクロスバー直撃のシュートを放つ場面もありました。

子どもたちに話を聞くと「ディフェンスが本当にうまくて利き足を封じられたので、両足で蹴れるように意識して練習したい」「動画で見るよりもスピードがすごくてうまかった」と、大いに刺激を受けた様子。保護者の方も「元日本代表の方にこんな近い距離でお会いして一緒にプレーする機会はなかなかないですし、ご自身も楽しんでいるのを感じたので、本当にいい経験になったと思います」と目を細めていました。鮫島さんご自身も「すごく貴重な時間で楽しかったです。また一緒にボールを蹴りたい」と充実感を漂わせていました。

芝生グラウンドでのプレーを満喫。コーチは「ピッチマネージャー」

今回の「BLUE DREAM みらいスクール」に参加したチームは、普段は小学校の校庭など、土のグラウンドで活動しているところが大半です。Axisバードスタジアムで大会が行われることもありますが、天然芝のピッチでプレーする機会はそれほど多くありません。

参加した子どもたちは「芝生のグラウンドでプレーすることはあまりないので、いつもよりプレーしやすい」「プロが試合をするスタジアムではなかなかできないので、全力でプレーしています」と楽しそう。保護者の方も「こういう機会を作ってくれて本当にうれしいですし、来た甲斐がありました」と目を細めていました。

また、試合の際は引率指導者には「ピッチマネージャー」という役割が与えられました。コーチとして選手たちに指示を送るのではなく、試合を見守って選手たちの自主性を促しつつ、いいプレーをしたら褒めるなど、ポジティブな働きかけが求められます。実際、相手チームの選手に対しても「ナイスプレー!」「うまい!」と声をかける様子も見られ、あるコーチは「子どもたちが楽しくプレーできる環境を作りたいと思い、盛り上げ役に徹しました」とピッチマネージャーへの理解を示していました。

「ゆめプログラム」で未来の夢について考える

試合が終わると、U–10の参加者たちは室内に移動し、未来の夢について考える「ゆめプログラム」を実施しました。森岡さんと鮫島さんがゲスト講師となり、自分たちがどんな幼少期を過ごし、どんな夢を描き、その夢を実現させるためにどんな努力をしたかを伝えてくれます。森岡さんは「少しでもうまくなりたい」という思いからリフティングの回数を増やしていき、そうした積み重ねによって日本代表に到達できたそう。鮫島さんも「うまくなりたい、誰にも負けたくないと思ったことを一生懸命練習する。それがすごく大切」と呼び掛けました。

その後は配布された「ゆめプログラムノート」に、将来の夢や、夢のために今できることは何かを記していきます。将来の夢はほとんどの子が「プロサッカー選手」「Jリーガー」などと書いていましたが、中には「チャンピオンズリーグで優勝する」「ワールドカップに出る」という具体的な夢を書く子や、「美容師になりたい」「消防士になりたい」といったサッカー以外の夢を描く子、また、絵で夢を表現する子も。そして、夢のために今できることとしては「体力をつける」や「いろいろな技術を高める」「もっと練習する」などの課題を記していました。

森岡さんは「どう頑張るのかを、今後ちょっとずつ自分のなかで具現化させていき、少しずつ目標を達成していくことが大切だと思います。みんなに期待しています」と呼び掛けました。鮫島さんも「具体的に夢や目標を書いていて、こちらもすごく明るい気持ちになりました。夢を叶えるために小さな目標をコツコツと積み重ねていくことを大切にしてもらいたいと思います」と感銘を受けていました。

夢の実現に向けて計画的な行動ができるよう、参加者たちは特製の「おこづかい帳」がプレゼントされました。森岡さんは「夢に向かって努力することと計画的にお金を使うことは親和性があると思うので、しっかり活用してほしい。僕もいろいろ勉強したいです」と語りました。

「ゆめプログラムノート」には「夢に向かうための1年目標」という項目があり、ここは"宿題"になりました。参加者たちは家に帰ってからお父さん、お母さんとこの日のことを振り返りつつ、夢について語り合ったことでしょう。

レポート動画はこちら

-

2024年7月13日

「JFAインクルーシブプログラム」REPORT

MS&ADカップ2024 ~能登半島地震復興支援マッチ がんばろう能登~ -

誰もが、安心・安全にサッカーを観戦できる環境づくりへ

「できることは、なんでも挑戦してみたくて!」

7月13日(土曜日)、金沢市の金沢ゴーゴーカレースタジアムで開催されたMS&ADカップ2024 ~能登半島地震復興支援マッチ がんばろう能登~のなでしこジャパン対ガーナ女子代表の試合。

その試合で実施された「JFAインクルーシブプログラムsupported by みずほフィナンシャルグループ」への参加動機について、そう話すのは林 咲希さん。県内の特別支援学校に通っています。

7月の強い日差しの中、ニコニコしながら、林さんはお父さんと一緒に車いすでスタジアムに訪れました。

ピッチに入って、うれしそうに笑顔を見せてくれた林さん

この「JFAインクルーシブプログラム」は、年齢や性別、障がいの有無などにかかわらず、誰もが、安心・安全にサッカーを観戦できる環境づくりをめざし、その一環として取り組むプログラムです。具体的には、障がいをお持ちの方をご招待し、試合前のプレマッチセレモニーに参加いただき、そのあと付き添いの方と一緒に試合を観戦いただきます。プレマッチセレモニーで介助者としてサポートする方は、当日、会場の観戦者から選ばれます。会ったばかりの介助サポートの方と一緒に、すばらしい体験ができるのも、このプログラムの特徴のひとつです。

林さんは、サッカー観戦は初めてで、ルールも「ゴールにボールが入ると点が入る」程度しか知りません。それでもインクルーシブプログラムに参加したのは、車いすだからといってあきらめず、「できることは、なんでも挑戦」のモットーから。

初めて訪れるスタジアムでは、その広さや応援団の迫力に圧倒されていました。

会場から選ばれた介助サポートの方と一緒に、練習に向かう選手をハイタッチで迎え、試合開始への気分は高まります。最初はニコニコしながらも少し緊張気味だった林さんですが、弾けるような笑顔になってきました。

ウォームアップでピッチに入ってくる選手をハイタッチで迎えます(手前が林さん)

写真撮影したり、リハーサルをこなしたりしているうちに、あっという間にキックオフの時間。大型ビジョンのカウントダウンでスタジアムの盛り上がりも最高潮に。審判、なでしこジャパン、ガーナ女子代表のあと、ピッチに入場し、選手と一緒に並んでセレモニーに参加しました。

セレモニーではこれから始まる緊張感や、世界を相手にしている勇ましい選手たちを間近にして、「すっごいね!」と興奮していました。

左の写真 プレマッチセレモニーの様子。審判の両サイドに並びます

右の写真 セレモニー終了後、ピッチを後にする林さんと会場から選ばれた介助者。緊張もほぐれて笑顔にセレモニー後はお父さんと車いす席で観戦。なでしこジャパンが攻めに出た際には、「行け!行けー!」と自然に声援をあげ、始めてゴールが決まった瞬間は、会場の皆さんと一緒に「入ったー!」と大声を出し、車いすから立ち上がらんばかりに喜んでいました。

そんな様子をみて、お父さんは「学校で部長を務めるボッチャ部では全国大会に出られず悔しい夏でしたが、今日は自分が試合に出ているくらいの勝つ喜びを感じていたようです。たくさんの初めてや感動がありました」と、うれしく思ったそうです。

今回の体験で、「これまでやったことのない、いろいろなことに挑戦したい気持ちが大きくなった」という林さん。「このプログラムのような機会が増えれば、障がいを持っている方も、今まで見たことのない景色や驚きを感じられると思います。ぜひ、このインクルーシブプログラムをたくさんの方に体験してほしいです」と力強く語ってくれました。もう一人の参加者は、同じく車いすを使用されている山口浩美さん。ご両親と一緒に、神奈川県からいらっしゃいました。

次々に通る選手に、手をたたいてエールを送る山口さん

実は、今回の参加者募集を知ったのは、入院中のベッドの中。難病が再発した中のことで、体調は「最悪の状態、退院の目途も立っていなかった」そうです。

それが、今回の当せんの連絡があった頃から、奇跡のように体調が回復し、参加できるまでになりました。「人は嬉しいことや楽しみなことがあると、こんなにも変わるのだと実感しました」と山口さんは言います。

左の写真 ピッチに行くとサッカー日本代表のマスコットキャラクター「カラッペ」「カララ」も近くに来てくれました(左奥が山口さん)

右の写真 リーグ戦にはよく観戦に行っている山口さん。知っている選手に「あれ、なんでここにいるの?」と声をかけられていました山口さんは、2011年、女子サッカーがドイツW杯で優勝したのをきっかけに、女子サッカーに「ハマった」そうです。それからというもの、WEリーグやなでしこリーグをよく観戦に行っていました。しかし、なでしこジャパンの試合は遠方だったり、車いすユーザーにとっては不便なスタジアムで行われることが多く、実際に足を運んだことはありませんでした。なかなか機会がない中、今回の「JFAインクルーシブプログラム」の募集はまたとないチャンスでした。見事、当せんし、なでしこジャパンの初観戦が実現しました。

ご両親と3人分の新幹線のチケットとホテルを予約し、いざ金沢へ。

スタジアムに到着した際は、緊張と旅の疲れで少し表情が固いように見えました。

しかし、ピッチに出るとその表情は一変します。

左の写真 池田監督もあいさつに来てくださいました。ピッチで一緒に記念撮影(左前方が山口さん)

右の写真 大型ビジョンで紹介されました。スタジアムの皆さんにごあいさつ(右前方が山口さん)「多くのサポーターがいるスタジアムは圧巻でした。そんな中でピッチに入らせていただき、緊張しましたが、なかなか叶うことのない選手との触れ合いもさせていただき感動しました!」 選手と一緒にピッチに立ったセレモニー、そして観戦は「一生の宝物」になったそうです。

お二人のお話を伺い、改めて、誰もが、安心・安全にサッカーを観戦できる環境づくりへの必要性を感じました。〈みずほ〉はこの「JFAインクルーシブプログラム」やさまざまな取り組みを通し、共生社会の実現をめざしていきます。

-

2024年6月11日

アジア2次予選(エディオンピースウイング広島)で「インクルーシブプログラム」を実施 -

【〈みずほ〉×トヨタ自動車】スポーツの熱狂が、障がいを越えて心一つに

「スタジアムでのサッカー観戦が、こんなに興奮するものだなんて、思ってもみませんでした」

こう語ったのは、視覚障がいのある小学6年生、栗本将希さん(12)。

栗本さんは、6月11日に行われたアジア2次予選(シリア戦)で、〈みずほ〉が協賛する、JFA主催のインクルーシブプログラムに参加。スタジアムでのスポーツ観戦のだいご味を存分に感じられたと話してくれました。今回は、その様子をレポートします。

左の写真:試合前、座席でお母さんと一緒に

右の写真:日本代表勝利後、選手のピッチ周回挨拶に思わず立ち上がった栗本さん6月11日(火曜日)、エディオンピースウイング広島で、初めてのサッカー日本代表がシリア代表と対戦しました。その試合を心待ちにしていた少年、栗本将希さん。栗本さんは、生まれつき視力が弱く、近くは見えますが、2~3m程離れるとほとんど見えません。スタジアムでのサッカー日本代表戦を観戦するのは初めてです。

「小学3年生のころから、ブラインドサッカーをやっています。だからこそ、今回、プロ中のプロの試合を観戦できることが、楽しみでたまりませんでした」(栗本さん)

栗本さんがサッカー観戦を楽しんだのは、インクルーシブプログラムの一環。インクルーシブプログラムは「障がいがあってもサッカー観戦をスタジアムで楽しんでもらおう」という目的でJFAが主催し、〈みずほ〉が協賛しています。障がい者専用シートの設置、〈みずほ〉社員によるボランティア、プレマッチセレモニーへの参加などが主なプログラム内容です。栗本さんは、このうちプレマッチセレモニーに参加。しかも今回は、トヨタ自動車とコラボレーションし、自宅からスタジアムまで福祉車両での送迎をしてもらったほか、元サッカー日本代表選手との「ふれあいプログラム」にも参加しました。

元サッカー日本代表で一般社団法人日本障がい者サッカー連盟会長の北澤豪さん(左)/元サッカー日本代表の柏木陽介さん(右)

「ふれあいプログラム」では、まず、元サッカー日本代表で、現在、一般社団法人日本障がい者サッカー連盟会長を務める北澤豪さんと、元サッカー日本代表の柏木陽介さんが登場。シリア戦に出場予定の選手のプレーの特徴や、試合の見どころなどが紹介されました。

その後、広島の電動車いすサッカーチーム(A–pfeile広島PFC)で活躍する谷本弘蔵さんも登場。谷本さんが車いすサッカーについて紹介したあと、実際のボールを活用して、谷本さんと柏木さんの二人でデモンストレーションが行われました。直径32.5cmのボールを見た参加者たちは、その大きさに驚き、会場にはどよめきの声が上がっていました。

車いすサッカーについて紹介する谷本弘蔵さん

その後行われた質問コーナー。この時間を楽しみにしていた栗本さんは、あらかじめたくさんの質問を書いた紙を握りしめていました。何人かが質問をしたあと、栗本さんの質問の順番。用意してきた質問とともに、自らがブラインドサッカーをやっていることを伝えると、北澤さんから「好きな選手は誰なの?」と逆質問。栗本さんが「後藤将起選手(ブラインドサッカーの代表選手)」と回答すると、すかさず北澤さんから、「ぜひ栗本くんも、日本代表を目指して頑張ってね」と声をかけられていました。

周囲から栗本さんに向けて温かい大きな拍手が送られると、栗本さんは満面の笑みを浮かべていました。

左の写真:質問を紙に書いて握りしめる栗本さん

右の写真:代表選手になってねと声をかけられてうれしそうな栗本さん「ふれあいプログラム」の後、日本代表戦が行われるエディオンピースウイング広島に移動した栗本さんは、プレマッチセレモニーに参加。日本代表選手のピッチへの入場を、ハイタッチで出迎えました。憧れの日本代表選手たちとのハイタッチを終えた栗本さんは、「会場の熱気をピッチの中で感じられるだけでもすごいことなのに、選手とハイタッチまでさせてもらえたことが、夢みたい」と話していました。

左の写真:試合前のウォームアップに向かう選手とハイタッチ

右の写真:プレマッチセレモニーの様子そしていよいよ、障がい者専用シートで日本代表の試合観戦です。

インクルーシブプログラムでは視覚障がい者でも試合の展開が楽しめるような工夫を施しています。スマートフォンのカメラ機能で二次元コードを読み込むと、スタジアムにいながら、サッカー解説を聴くことができるようになっています。栗本さんは、会場に響き渡るファンの大きな声援とサッカー解説によって、試合展開をつぶさに感じ取りながら、スタジアムでのサッカー観戦の醍醐味を味わっていました。

日本代表の試合を見終わった栗本さんは、「家のテレビで観戦するのとは全然ちがって、ファンの人たちの声援の大きさに驚きました。スタジアムのほうが圧倒的に臨場感があり、会場全体が一つになる感覚があった。正直こんなに興奮するなんて自分でも驚きです。今後もスタジアムに足を運んで、楽しみたいです」と話していました。

ピッチと観戦席の近さにワクワク感が増して笑顔になる栗本さん(左)とお母さん(右)

インクルーシブプログラムのプレマッチセレモニーには、もう一人の参加者がいました。

干野純さん(41歳)。干野さんは、28歳のときに脳内出血で倒れ、左半身と上下肢の完全麻痺および高次脳機能障害による記憶障がいが残りました。

サッカー日本代表のマスコットキャラクターとグータッチする干野純さん

外出には家族のサポートが欠かせません。母の真紀さんは、干野さんに少しでも記憶に残る楽しい体験をさせてあげたいと、月1~2回ほどさまざまな場所に連れて行っているそうですが、外出して笑顔で楽しんでいても、数分~数十分で記憶がほぼなくなってしまうといいます。

ところが、今回のサッカー観戦はいつもとは違いました。翌日になって、ピッチで森保監督に声をかけてもらったこと、ピッチから見た満員の観客席に感動したことなどについて、ポツリポツリと話し始めたのだそうです。

ピッチ上で森保監督に声をかけられる栗本さん(左前)と干野さん(右前)たち

試合前のウォームアップに向かう選手とハイタッチする干野さん(車いすの男性)

母の真紀さんは、「スポーツの力ってすごいですね。まさか自分から前日のサッカー観戦について話をするなんて。きっと、スタジアムで大きな声援に包まれたり、有名な選手とハイタッチができたり。本人にとって、翌日の記憶にも残るほど、強い体験だったのだと思います」。

続けて

「息子が病気で倒れて以降、正直大変なこともありますが、こうして息子の笑顔が見られたり、記憶に残る体験をさせてあげられたりと、生きているといいことがあるんだなと思えました。一生の宝です。こんな素敵な体験をさせてもらえるプログラムを、ぜひ今後も続けて、一人でも多くの障がいのある方と、そのご家族に体験してもらいたいと思います」(母、真紀さん)。

トヨタ自動車の福祉車両で会場と自宅の間を送迎してもらった干野さん(左)とお母さん(右)

障がいがあることで、スポーツ観戦を躊躇してしまう人、障がいのある家族をスポーツ観戦に連れていくことをあきらめてしまう人は、少なくありません。

しかし私たちは、今回のインクルーシブプログラムに参加していただいた2人が、そしてその家族が、体験を通じて輝きを増していく姿を目の当たりにすることができました。スポーツの力や夢を追うことの力を、改めて実感しています。〈みずほ〉は、今後もインクルーシブプログラムをはじめ、さまざまな取り組みを通じて、すべての人が社会に価値を生み出せる、共生社会の実現をめざしていきます。

試合前にピッチでウォームアップをする選手たちをバックに興奮気味の栗本さん(左前)と干野さん(右前)、会場からサポートに手を挙げていただいた高田さん(左後ろ)と小川さん(右後ろ)

-

2023年10月13日

MIZUHO BLUE DREAM MATCH2023開催 -

〈みずほ〉は2023年5月「ともに挑む。ともに実る。」という新しいパーパスを策定いたしました。また、〈みずほ〉の源流の一つである第一国立銀行の開業から150年という節目の年であり、「サッカー日本代表とともに大きな夢に挑戦していきたい」という想いを込めて、サッカー日本代表戦に〈みずほ〉として初めて特別協賛し、「MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2023」として開催をいたしました。

当日は3万7千人を超えるファン・サポーターの方々にご来場いただき、ここから世界へ向かうSAMURAI BLUEへエールを送ったほか、〈みずほ〉としても様々な新しい取り組みに挑戦をいたしました。

■大会概要

・日時:2023年10月13日(金曜日)19時35分 キックオフ

・対戦カード:SAMURAI BLUE 対 カナダ代表

・会場:新潟県/デンカビッグスワンスタジアム

・主催:公益財団法人日本サッカー協会

・主管:一般社団法人新潟県サッカー協会

・特別協賛:株式会社みずほフィナンシャルグループ(JFAメジャーパートナー)

・テレビ放送:テレビ朝日系列にて全国生中継/ABEMAにて生配信■パートナー連携企画

本試合では、〈みずほ〉が掲げるパーパス「ともに挑む。ともに実る。」を体現する一つの形として、サッカー日本代表、なでしこジャパンの面々のみならず、サッカー日本代表のパートナー各社や、スタジアム関係者、ブレイキンなど〈みずほ〉が協賛するスポーツ競技の関係者の皆さまと一緒に「BLUE DREAM RELAY」と称した大会応援ムービーを制作いたしました。

皆さんの「挑戦」をサッカーの象徴的なプレーでもあるリフティングに託し、「想い」を映像でつないでいく企画で、〈みずほ〉が持つオウンドメディアのほか、会場などでも放映いたしました。

■大会盛り上げ施策

大会当日は、「会場を青く染めて、サッカー日本代表を"ともに"応援しよう」という想いを込めて、本試合にご来場いただいたファン・サポーターの皆さまに大会オリジナルタオルマフラーを配布、選手入場セレモニーでご活用いただきました。

ご来場者の皆さまにはこのほかに〈みずほ〉の想いを表現したクリアファイルや、読売新聞社さま制作の号外新聞を配布いたしました。

■BLUE DREAM –サステナビリティアクション–

本試合における新たな取り組みの一つとして、サッカー日本代表を支える人々が応援を通じて持続可能な社会の実現に貢献することを目的に、活動に賛同いただける来場者の皆さまに、99%廃プラスチックから製造したゴミ袋を約1万2千枚配布し、試合後の会場クリーンアップを行いました。

また日本サッカー協会、スタジアムご関係者のご協力により、会場設置のすべてのダストボックスへも同様のゴミ袋を設置し「サステナブルなサッカー日本代表戦」の実現をめざした取り組みを実施いたしました。

■参加型プログラム

本試合で〈みずほ〉は、選手と手をつないでピッチに入場する「プレーヤーズエスコートキッズ」、ピッチに入場する国旗を運ぶ「ナショナルフラッグベアラー(カナダ)」、サポーターを代表してピッチ中央でフラッグを掲げる「センターサークルシートベアラー」、取材記者やカメラマンの仕事を体験できる「プレスキッズ」などのユースプログラムを実施したほか、試合前に選手のウォーミングアップをピッチ上で見学することができる「ウォームアップツアー」、ピッチにリスペクトフラッグを運ぶ「リスペクトフラッグベアラー」も実施しました。

「センターサークルシートベアラー」においては、サッカー日本代表戦として初めて「親子」で参加いただく形式で実施し、15組30人の方にご参加いただきました。

■「夢の教室」特別プログラム

試合翌日の2023年10月14日(土曜日)に「MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2023 夢の教室 特別プログラム」を実施いたしました。

今回はゲストとして元サッカー日本代表の加地亮さん、ゲストサポーターとして元なでしこジャパンの澤穂希さん、宮間あやさんを迎えてのサッカー教室と、「夢の大切さ」を考える夢トークの2つのプログラムを実施したほか、当日参加いただいたお子さまにはサッカー日本代表が移動に使用するバス「JFA's DREAM」でスタジアム入りする体験をしていただきました。

同日開催されたサッカー日本代表の公開練習の見学も含め、サッカーの楽しさと未来への夢を語る充実した時間を過ごすことができました。