vol.15「心を豊かにしてくれるもの」西本藍子さんインタビュー

【はじめに】

木製のテーブルから奏でられるのは、どこか懐かしいやわらかなオルゴールの音色。藝大アートフェスでみずほ賞を受賞した「FUSYO」は、家具の機能をもちながら、ユーザーや周囲の環境に音楽的な体験を提供する作品だ。作者である西本藍子さんは、家具をモチーフに制作を行いながら、人々の日常生活に寄り添うアートの形を思索している。不思議な魅力にあふれる本作の背景をうかがった。

【西本藍子(NISHIMOTO AIKO):プロフィール】

2022 東京藝術大学美術学部デザイン科入学

デザイン科一年成果展 藝祭学内展示

モチハコブカタチ展 世界のカバン博物館

河川・水系展 埼玉県立川の博物館

2023 gray アメリカ橋ギャラリー

デザイン科ニ年成果展 藝祭学内展示

2024 クラムボンって覚えてる? BAG-Brillia Art Gallery-

おなかのなかのちょうちょ展 アートインギャラリー

ケルベロス展 藝祭学内展示

【人の心にアプローチできる】

本作の「FUSYO」は、カフェや書斎でデスクワークをする際のテーブルとして構想されたものだと西本さんは教えてくれた。家具としての実用性を意識しながらも、ただの机ではなく、心がほっとするような安らぎを日常へ届けたいという想いがあったのだそうだ。

「人が触れないように美術館に展示されたアート作品というよりは、普段の人の生活の中にあるものとして作品を制作していました。個人的に本作は、どこかの小さな喫茶店に一台置かれている景色をイメージしていましたね。フォルムや装飾は、アンティークテーブルの意匠から着想を得ているんです」

テーブルをはじめ、日常空間に存在する家具全般に関心があるという西本さん。家具との出会いの一つに、幼少期に観たテレビ番組があるのだという。

「その番組は家具職人さんの仕事を取り扱ったもので、足の悪いお客さんのためにオーダーメイドで机をつくるシーンがあったんです。その姿をみて、人の生活に馴染むものづくりが素敵だなと思うようになりました。家具は近い距離で人に関わる存在だからこそ、人の心にアプローチできるような気がします」

【紙オルゴールのやわらかな音色】

本作ではそんな家具へのこだわりに加え、〈音を奏でる〉という楽器的な特性が組み合わさり、他にはない独創的な体験が創出されている。

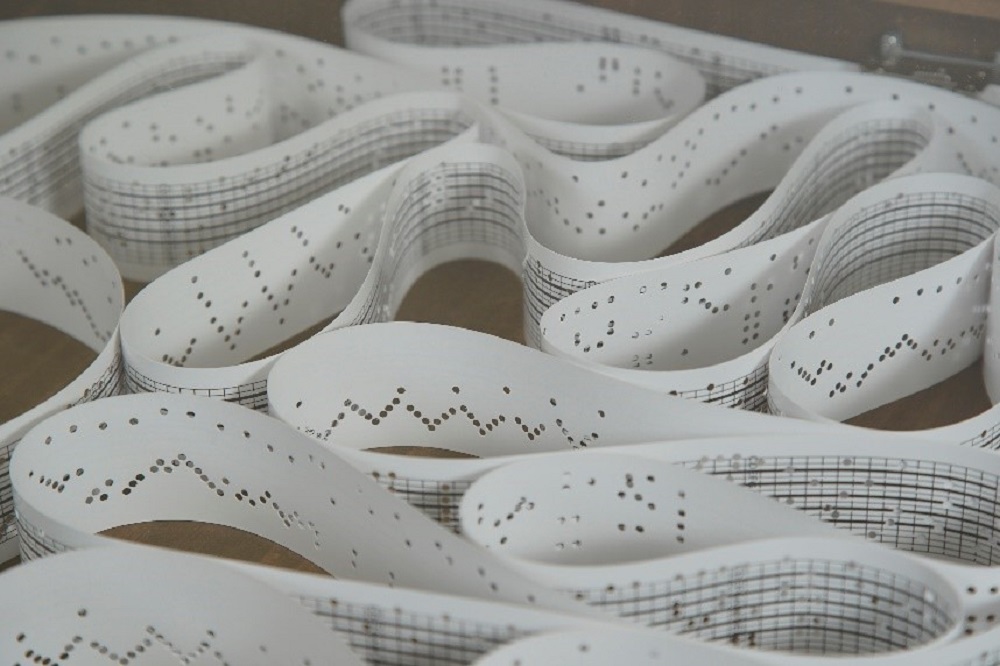

「家具と音楽という2つのモチーフを足がかりに日常生活を捉え直してみることで、人の生活に寄り添いながら、ほんの少し人の心が豊かになるものが生み出せるのではないか、という想いがありました。そして音のなるものをリサーチしていくうちに、〈紙オルゴール〉というものを見つけました。紙に空いた穴をオルゴール部分の機構が弾くことでメロディを奏でる装置ですね。一般的な紙オルゴールの多くは小型なのですが、本作ではサイズを改変し、巻き取られる紙の長さを延長したり、いくつかのアレンジを施しています」

紙オルゴールの細かな穴は、全て手作業で空けられているのだという。実際に奏でられた音色を聴いてみると、手打ちによるわずかな穴の間隔のずれが絶妙なノイズを生み、味わいのある音の揺れとなっているようだ。

また作中では、一定速度でオルゴールが動き続けられるように内部にモーターが仕掛けられている。これまで作品にモーターを組み込む経験がなかった西本さんだが、素材や機構を手で触りながらプロトタイプを試作し、何度も稼働の実験を繰り返すことで、細かな設計のアイデアを詰めていったのだという。

【卒業制作の構想】

現在は、学部の集大成となる卒業制作を進めている西本さん。卒業制作では、本作をさらにリメイクした作品を構想していると話してくれた。

「今のままでもひとまず十分に音は奏でられるのですが、〈無人状態でオルゴール部分が永続的に稼働できるか〉という点ではまだ不十分なところがあって…。オルゴールを動かす機構の部分に構造的な弱さがあることに気がつきました。展覧会などで作品が常設された際に、人の手を借りず安定して動き続けられるように、設計を見直しながら手を加えられたらいいなと思います」

音を楽しむ家具という、遊び心を備えたアート作品——。家具と人との関わりに芸術の可能性を見出し、人の心の揺れ動きに着目するユニークなアプローチは、一体この先どのような発展を見せてくれるのだろうか。

(構成/文:野本修平)

(写真提供:西本藍子)