みずほフィナンシャルグループさんが「昔話を題材に、子どもたちにおカネのことを伝えよう」と考えて、立ち上げた『空想金融教室』。

この原稿を書いているワタクシは、空想科学研究所の柳田理科雄です。

金融にはまったく疎かったけど、この企画をやるようになって、「おカネをうまく使うと、人や社会が幸せになることもあるんだなあ」と思うことが増えてきた。

そうなると、ぜひとも考えてみたいのが、『鶴の恩返し』だ。

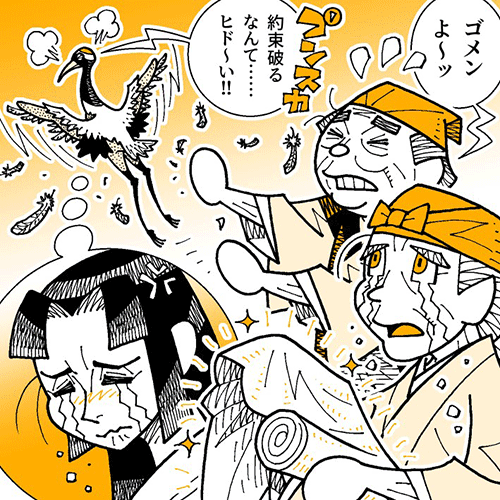

「絶対に覗かないで」という約束を破ったために、娘は老夫婦のもとを去ってしまう。

ああ、残念。数ある昔話のなかでも、屈指の無念な物語である。

ぜひとも、みずほさんに、おじいさんおばあさんの無念を晴らしてほしいが……。

——まずは、どんな話だったか、ざっくり振り返ってみよう。

貧しいけれど心優しい老夫婦が、つつましく暮らしていた。

ある雪の日、猟師の罠にかかって苦しんでいる鶴を見つけたおじいさんは、哀れに思い、罠を外して、鶴を逃がしてあげた。

その晩、美しい娘が夫婦の家の戸を叩き、「雪のなか、道に迷ってしまったので、ひと晩泊めてください」と言う。

おじいさんとおばあさんは快く受け入れ、娘を家に招き入れた。

雪は何日も降りやまず、そのうち娘が「私を娘にしてください」と願い出たため、夫婦は大喜び。こうして3人での暮らしが始まった。

暮らしは貧しかったので、娘は「私が反物を織るので、それを町で売ってください」と提案する。ただし「機織りをしているあいだは、決して部屋を覗かないでください」と言い、そのまま部屋にこもった。

3日後、娘は美しい反物を持って部屋から出てきた。おじいさんもおばあさんもビックリ。

おじいさんが町に持っていくと、反物は高値で売れた。

その後も、娘が反物を織ると、高い値段で売れ、暮らしは楽になっていった。

だが、娘は反物を織るたびに、どんどんやつれていく。

心配になったおじいさんとおばあさんが、ついに部屋を覗くと、そこにいたのは娘ではなく、一羽の鶴。

自分の羽根を織り込んで、美しい反物を作っていたのだ。

その羽根は、もうほとんどが抜けている……。

鶴は「私は、おじいさんに助けてもらった鶴です」と告白した。

そして「このままお二人の娘でいたかったけど、正体を見られたからには、いっしょにはいられません」と悲しそうに言うと、空遠く飛び去ったのだった。

おわり……。

1 おじいさんが悪い!

ああ~っ! 無念無念無念! 無念すぎる!

娘の正体に気づきさえしなければ、いつまでも仲よく暮らせたのに!

おじいさんが「覗いてはいけない」という約束を破ったのが悔やまれる!

とはいえ、それだけで娘に去られ、生活の手段もなくしてしまうとは、ちょっと気の毒ではないだろうか。

やったことに対して、あまりにもマイナスが大きいような……。

ところが、筆者のそんな思いに、みずほさんが冷たく言い放つのだ。

おじいさんが悪いです。

えっ。いや、でも「覗いてはいけない」と言われると、よけいに覗きたくなるのが人情でしょう。その気持ちには、心理学でも「カリギュラ効果」という名前がついており……。

おじいさんが悪いです。

あ。金融に携わる人としては、約束を破るのが絶対にNGなんですね。

それもありますが、おじいさんが、ビジネスの基本をわかろうとしていないからです。

ビ、ビジネスの基本!? 『鶴の恩返し』って、ビジネスの話ですか?

ビジネスの話です。ビジネスで利益を得るには、必ず『原資』が必要なのに、このおじいさんはそれをまったく気にしていない。

原資……というのは、お金とか、原材料費とか?

そうです。部屋にこもった娘が、3日後に美しい反物を持って出てきた。町で売る前に、娘がそんなに美しい反物をどうやって作ったのか、考えるべきです。

原材料は、鶴の羽根。まさに、この昔話の重要アイテム……。

はい。つまりこの物語は、反物と製造・販売をめぐるビジネスの話なんですね。だから『恩返し』をビジネスとして考えると、いろいろとうまく行くと思います。

恩返しをビジネスとして考える!? 毎回みずほさんは不可解なことを言うけど、今回もナゾですなあ。

よくわかんないけど、「恩返し」をビジネスで考えると、3人が幸せになれるのでしょーか!?

2 ビジネスの原価構造

娘が織った反物は、高い値で売れたそうですが、どれくらいで売れたんでしょうね?

みずほさんがそう聞くので、調べてみたところ、たとえば京都の西陣織は、反物一つで数十万円はするらしい。

糸を作るだけで6~7段階もの工程があるうえに、織るのに大変な手間がかかる。たとえば、布は数千本の 経糸 のあいだに、 緯糸 を数万回も通して作るという。仮に緯糸を1回通すのに10秒かかり、それが4万回だとしたら、織るだけで40万秒=111時間。1日に8時間働いても、2週間かかる計算になる。

では、仮に50万円で売れたとしましょう。ただし、さっきも言ったように、商売をするには必ず原資が必要です。50万円がすべて利益ということはありません。

なるほど……。反物の場合、利益はどのくらい?

現代の絹織物業は、製造工程が分業化されているようですね。反物を作るには、絹糸や染料などの原材料費に加えて、製造に関わる人件費、機織り機などの設備費や管理費、水道光熱費などが必要です。これらの費用を原価といいまして、売上高50万円のうち、原価は70~80%ぐらいでしょうか。

えっ、すると利益は50万円の20~30%だけ!? 10~15万円しか残らないけど!?

いや、そんなに残りません。『販売管理費』といいまして、管理・営業部門の人件費、電話代やインターネットなどの通信費、販売促進費、火災保険料、広告・販売宣伝費……など販売活動や企業運営のための費用がさらにかかります。

ええ~っ。最終的にどんだけ残るの?

売上高の数%だと思います。

なんと! 仮に利益率3%としたら、1万5千円!? たったそんだけ!?

絹織物業が他の業界と比べて低いということはないと思います。たとえば、小売業界(百貨店やスーパー、コンビニなど)の利益率は、平均2%弱です。

あんなにお客さんがいるのに!? 商売ってキビシイ……。

そういった商売の基本構造を知っていたら、『鶴の恩返し』のおじいさんも、娘が反物を持って部屋から出てきたときに、『おい、その原材料はどこから調達したんだ!?』と聞いたと思います。

確かに! でも、おじいさんは何も気にしないまま、町に売りに行ったら50万円で売れた。このおじいさん、その全部を利益と思ったかもしれませんなあ。

おじいさんは、反物の販売価格をどうやって決めたんでしょう?

値段の設定? いや、それはワタクシにはわかりませんが。

一般的に、お客さんは『この反物は美しいから、50万円で買おう』などとは言わないですよね。『美しいけど、いくら?』とか『素材は何?』など、おじいさんに質問されると思います。ところが、おじいさんは何が原材料かも知らない。お客さんに訊かれて『そんなの知らんわ! でも、値段は50万円じゃ!』とか言ったんですかね。

わわー、そんな粗雑なおじいさんはイヤだー。

3 持続可能な仕組みを作ろう

おじいさんの姿勢も気になるが、ここで物語の根幹に関わる問題を考えてみよう。

『鶴の恩返し』の悲しい結末は、やつれていく娘を心配して、老夫婦が娘の部屋を覗いてしまったことから起こる。優しい気持ちが仇となったからこそ、よりツライ……。

だが、老夫婦が覗かなかったら、この物語はハッピーエンドになったのだろうか?

自分の羽根を織り込んで反物を作っていた娘は、どんどんやつれていって、鶴の姿を見られたときには、もう羽はほとんど残っていなかった。

夫婦が覗かなくても、娘の機織りは長くは続けられなかったのでは……。

ビジネスとしては、好ましくないですね。

みずほさん、何がなんでも『恩返し』をビジネスで考えるつもりだな。

われわれが製造業の会社と取引をするときは、『原材料を仕入れられるか』、『販路が確立できているか』を確認しています。両方がうまく行かないと、ビジネスは継続できないですからね。

この物語の場合、おじいさんがしっかりと販路を開拓できるかも不安ですが、原材料が鶴の羽根というのも問題です。

羽根を使い切ったら終わり、ですもんね。

はい。ビジネスは、サステナブル(持続可能)なことが大切です。

しかし、命を救ってもらった鶴は、その身を削ることで、恩を返そうとしたわけです。その気持ちは、泣けるではありませんか。

泣いている時間を使って、3人が幸せになる方法を考えましょう。

…あ。は、はい。

収益を得ながら、関わる人全員が幸せになるには、サステナブルなビジネススキームを組む必要があります。

そう言うと、みずほさんは真剣な表情で何やら考え始めた。

筆者には「サステナブルなビジネススキーム」が意味不明だったので、みずほさんが考えているあいだに、筆者が「スキーム」という言葉を調べてみると「仕組み、構想、戦略」の意味とある。

つまり、みずほさんは「長く続けられるビジネスの仕組み」を考えよう、と言いたいらしい。

素材は鶴の羽根じゃなくてもいいかもしれませんね。

はい? また物語の根幹を揺るがすようなことをいい始めたぞ。それだと『鶴の恩返し』にならんと思うけど……。

柳田先生はさっき、一反を織るのに、2週間かかると言われましたよね。でも、この物語の娘は3日で織った。彼女は、機織りのすごい技術を持っているのでは?

あ。それは実際そうでしょうね。素材のよさだけではなく、反物のデザインの美しさに町の人々が感動したからこそ、高値で売れたのだと思います。

それなら、素材は綿や絹等の普通の糸でいいと思います。

その代わり、おばあさんが糸を調達し、娘が織り、おじいさんが売りにいく……といったような、分業制を取り入れるべきでしょう。老夫婦が忙しければ、鶴の姿を見られる危険も少なくなくなるので、一石二鳥です。鶴だけに。

わはははは。みずほさん、うまいな。

4 小規模なビジネスの立ち上げ方

いや、うっかりギャグに感心してしまったが、「3人が分業して反物の製造・販売を行う」というのは、オーソドックスなやり方だ。

娘の負担が大幅に減るのはスバラシイし、ビジネスも長く続けられるだろう。

しかし、鶴の羽根を織り込んだ美しい反物だから高値で売れたのであって、普通の反物がどれほど売れるやら……。

でも、これは『恩返し』の話ですよね。鶴丸マークの反物ブランドを立ち上げて全国展開を、というビッグビジネスの話ではありません。

ビジネスビジネス言ってるのはみずほさんでは……。

いや、もちろん「恩返し」の話というのは、そのとおりですけど、だからといって売れなかったら、恩返しになりません。

はい。だから恩返しになる程度の、小規模で着実なビジネスを行えばいいのではないでしょうか。ビジネスを始めたからといって、大きな利益を目指したり、規模を拡大したりすることだけが成功とは限りません。大事なのは、企業理念がブレないことです。

そういう意味では、娘の企業理念は、はっきり「恩返し」ですね。

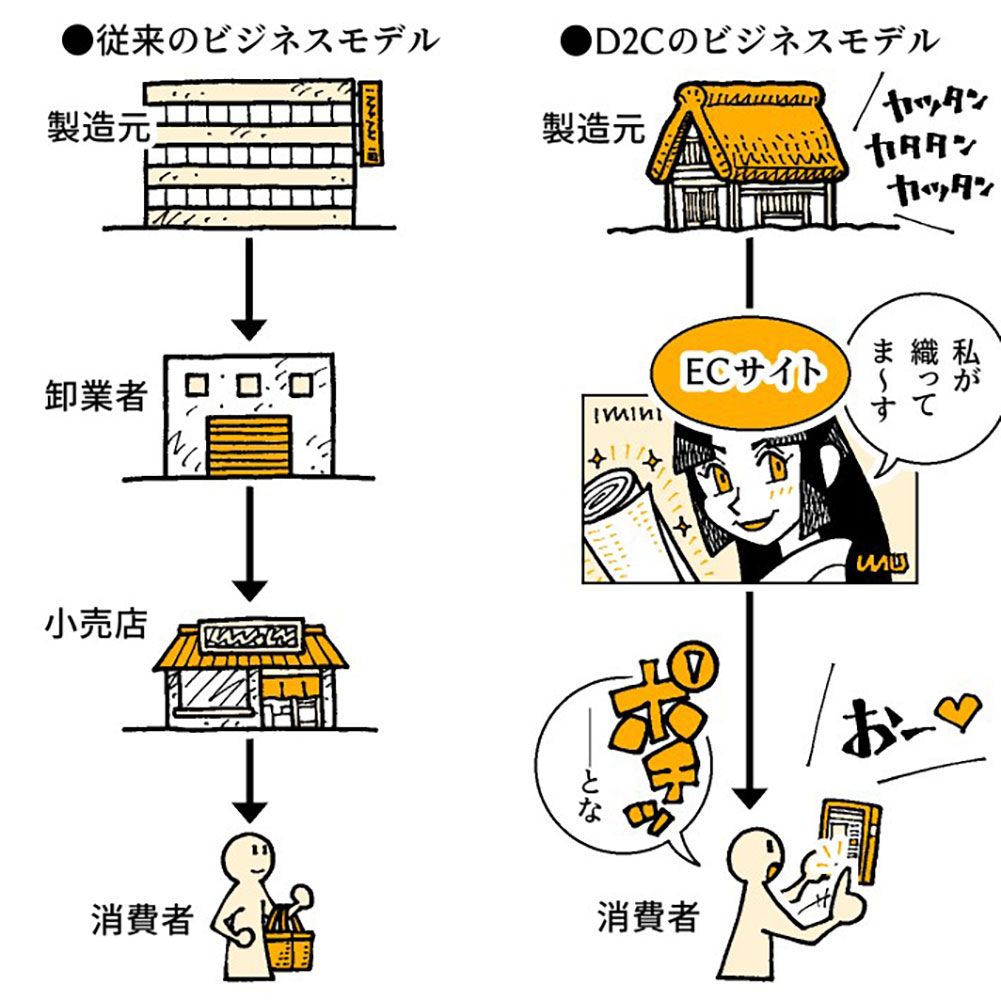

そうであれば、D2Cがいいと思います。

デーツーシー?

Direct to Consumer の略で『消費者に直接』という意味です。

これまでの製造業は、自分の会社が作った製品を、卸売業者や小売店などに販売してもらう、というやり方でした。それに対してD2Cは、企業や個人が、商品を消費者に直接販売する、というビジネスモデルです。

ははあ。お店で買うのではなく、作った人から直接買うんですね。

そうすれば、卸売業者や小売店などへの支払いが発生しないから、利益の幅が大きくなります。また、商品の特性や、商品に込めた思いなどを、お客さんにダイレクトに伝えることもできます。

ふうむ、どちらもスバラシイな。

お客さんの意見や希望も伝わりやすくなるので、それを取り入れて、お客さんが望む商品を開発することもできます。お客さんは作り手のファンになり、知り合いによさを伝えるなどして、さらにファンが増えていく。

インターネットを活用するんでしょうね。

そうですね。D2Cはネットに向いていると思います。とはいえ、ネットに情報はあふれかえっているので、どうやって商品の魅力を伝えるかがムズカシイところで……。

いやいや、それなら簡単です。鶴の姿で織っている様子をYouTubeやインスタに上げれば、注目されること間違いナシだ!

えっ!? そんなのアリ!? 老夫婦に見られただけで去らねばならなかったのに、全世界に向けて、ありのままの姿をさらけ出せと!?

あうっ、ちょっとマズイか……。

映像は大きな説得力がありますが、それだけに頼らず『商品の背後にあるストーリーを伝える』というのも有効かもしれませんね。

商品の背後にあるストーリー? それは、やはり「恩返し」かな……。

もちろん、D2Cを成功させるには、ECサイト(インターネット上で商品を販売するウェブサイト)を構築するなどの初期費用がかかります。お客さんを集めるにも、おカネが必要になると思うので、そういう場合は、役所や日本政策金融公庫などに相談するのをおススメします。規模の小さなビジネスを始める人向けにも、さまざまな優遇制度があるので、こういうのにはとても向いているかと……。

なるほど。みずほさんが「恩返しをビジネスとして考える」と言っていた意味がちょっとわかりかけてきたぞ。

では、ここまでの話を元に、金融視点で見た『鶴の恩返し』を考えてみると、いったいどんな話になるだろうか……?

5 空想金融教室版『鶴の恩返し』

娘が「私を娘にしてください」と願い出たので、老夫婦は大喜び。3人での暮らしが始まった。

ある日、娘が「私が反物を織るので、それを町で売ってください」と提案してきた。「ただし、機織りをしているあいだは、決して部屋を覗かないでください」と付け加える。

それを聞いたおじいさん、クワッと目を見開いて「ならん!」と一喝した。

「機を織るのに、1日8時間働いても2週間かかるんじゃ。そんなに長く部屋にこもるとか、ダメダメ」。

困った娘が「いや、私は三日三晩あれば織れるんで」と言うと、「3日も徹夜する気!? そんな体に悪い働き方なんてダメ、ぜったい!」と怒り、家じゅうの障子を外してしまった。

「マズイ。このままだと恩返しができない。」娘がブツブツ言っていると、おじいさんは「そんなに機織りがしたければ、おばあさんに糸を買ってきてもらおう」。

こうして娘は、夫婦が見守るなか、普通の糸で、普通の反物を作ることになってしまった。だが、その腕は確かで、人の倍くらいのスピードで、これまで見たことがないほど美しくデザイン性の高い反物を織っていく。

おじいさんはその様子を見て、娘の機織り師としてのデザインの才を確信し、「見事だ! これは高く売れるかもしれん」と言い始めた。

それを聞いた娘は「しめた!」という顔をして、「できあがったら、お二人で町に行き、売ってもらえませんか」と頼んだ。二人が留守のあいだに、鶴の羽根を織り込んだ反物を織ろうと考えたのだ。

ところが、おじいさんの返事は予想外のものだった。「えーっ、そんなのムリムリ。いくら見事な反物でも、いきなり町で売れるとは思えないし、わしは反物の販売ルートも知らないもん」。

おばあさんも「販路を開拓しても、問屋さんや小売店にマージンをガッポリ取られるでしょうからねえ。原価の糸のお金はもちろん、人件費や光熱費、機織り機のメンテナンス代もかかっているし、おじいさんと町に行くとしたら、出張費もかさんでしまう」。

娘は、二人のシブすぎる反応に驚きながらも、おずおずと「あの……、だったらこの反物はどうなるんでしょうか!?」と聞く。

すると、おじいさんはニカッっ笑って「いまECサイトを構築中じゃ。反物が完成したら、インスタに商品写真を上げれば、わしが見込んだ娘のデザイン性が話題になり、お客さんと直接つながって、どんどん売れるに違いない」と、希望に満ちた目をするのだった。

おばあさんも「D2Cなら、問屋さんや小売店にマージンを取られないし、出張費もかかりませんからねえ。おほほほほ」と嬉しそうだ。

娘は「うまく行くだろうか」と不安だったが、二人が喜んでいるので何も言えず、やがて反物は完成し、ECサイトもオープンの日を迎えた。

娘の不安とは裏腹に、反物はインスタで「かわいい!」「こんなデザインみたことない」と話題になり、「いいね」がたくさんつき、ECサイトでも徐々に売れるようになっていった。

おじいさんは娘のデザイナーとしての才を見抜いたことに満足げな顔をし、「言ったじゃろ。わしはお主のデザイナーとしての才を信じておったんじゃ。」と娘に言う。

娘は昔助けてくれたばかりではなく、自分のデザイナーとしての才能も気づかせてくれたことに感謝し、いっそう「恩返し」をしたいと強く思うようになる。

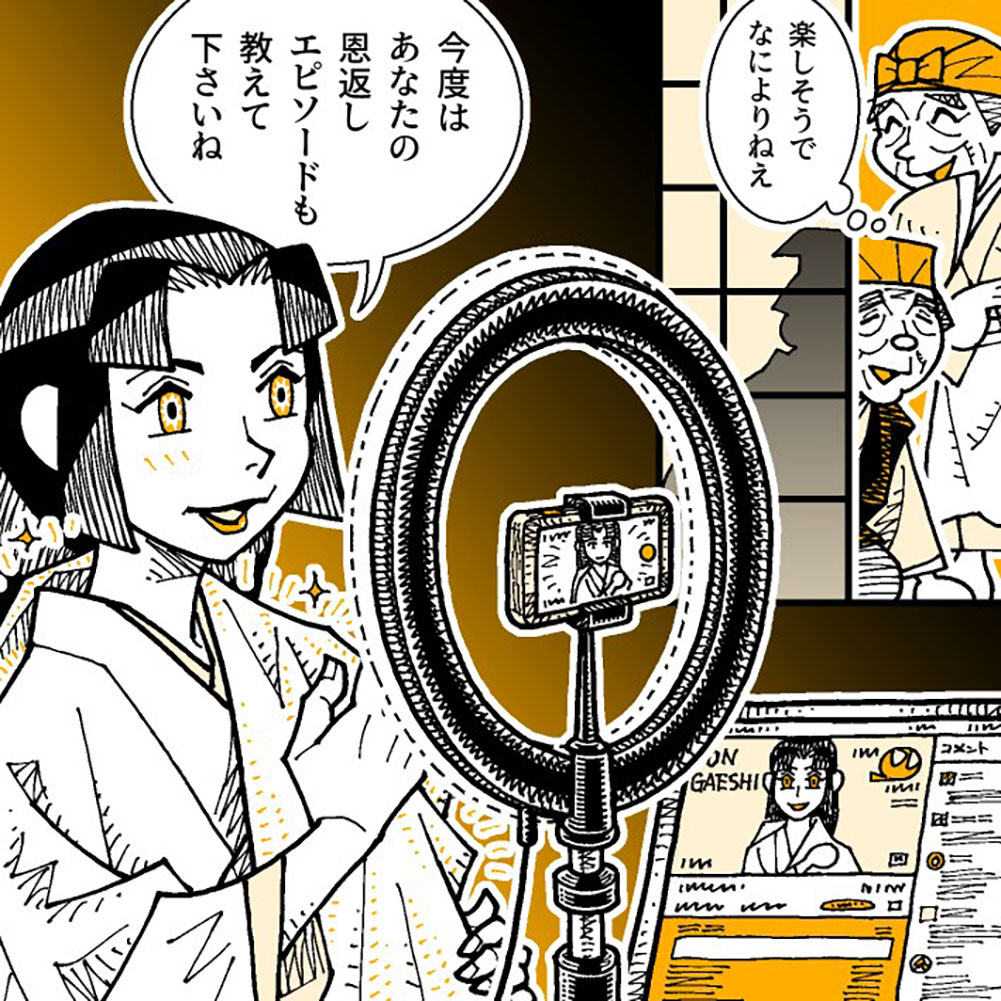

娘はあるYouTubeの撮影の日に、このブランドを立ち上げることになったおじいさんとおばあさんとのこれまでのストーリーをファンに向けて話した。

するとそのストーリーに共感した人々から「私も恩返しをしたい人がいるんだけど、反物は高くて買えないので、お買い物バッグとか作ってください」「お世話になった人に贈れるような風呂敷サイズがいい」などの声が届くようになった。

娘はそれらの声を反映させて、手頃な小物を次々に作っていった。

また、お客さんから寄せられた恩返しエピソードをYouTubeで紹介するなど、テーマを「恩返し」に絞り込んだサイト運営、商品開発を行うようになった。

収益もどんどん増えていき、娘は「これでお二人に恩返しができる」と喜んだ。 だが、瞳を輝かせて商品を作り、お客さんとやり取りする生き生きとした娘の姿こそ、老夫婦への最高の恩返しであることに、娘はまだ気づいていない。めでたし、めでたし。

銀行の観点で面白く、参考になる話が出来ればと思います。好きな漫画は「ダイヤのA」、好きなことは「ゴルフ」です。