こんにちは、空想科学研究所の柳田理科雄です。

みずほフィナンシャルグループさんに誘われて、いっしょに『空想金融教室』でおカネや経済について学んでいます。そのうち大金持ちになる予定なんだけど、まだその日は来ていないなあ……。

今回の題材は、なんとビックリ『ごんぎつね』。

このお話は、小学校4年生のすべての「国語」の教科書に載っていて、かつて学習塾の講師をしていたワタクシも、授業で扱ったことがあります。

とっても切ない物語だけど、まずはお話を振り返ってみよう。

森に棲む「ごん」は、ひとりぼっちの小さなキツネ。

村へ降りては、いたずらばかりしています。

兵十 が川で捕まえていた魚を、すべて逃してしまったこともありました。そのなかにはウナギも混じっていました。

それから数日後、ごんは兵十の母親が亡くなったことを知ります。

「あのウナギは、兵十が病気の母親のために捕っていたに違いない。あんないたずらをしなけりゃよかった。」

そう反省したごんは、自分と同じように一人ぼっちになってしまった兵十に、つぐないをすることにしました。

いわし売りからいわしを盗むと、兵十の家へ投げ入れます。

ところが、兵十はいわし売りに泥棒と思われ、殴られてしまいました。

再び反省したごんは、次の日から山で拾った栗やまつたけを、兵十の家へこっそり届けることにしました。

知らないうちに栗やまつたけが届くのを不思議に思った兵十は、友達の加助に相談します。

すると加助は「神さまが憐れんで、恵んでくださるんだよ」と言い、兵十は「そうかなあ」と思いながらも、神さまに感謝することにしました。

ごんは「おれにはお礼をいわないで、神さまにお礼をいうんじゃア、おれは、引き合わないなあ」と思いながらも、食べ物を兵十の家へ届け続けます。

そんなある日、家に入ったところを、兵十に見つかりました。

ごんがまたいたずらをしにきたと思った兵十は、火縄銃で撃ってしまいます。

土間に栗が置いてあるのに気づいたのは、その後でした。

兵十は驚いて「ごん、お前だったのか。いつも栗をくれたのは」と言いました。

ごんは、倒れて目をつぶったままうなずきます。

兵十が手から落とした火縄銃の筒口から、青い煙が細く出ていました。

おしまい……。

うううっ、たまらなく胸が痛い悲劇!

こんなツライ話、なんで学校の教材にすんの!?

と思ってしまうけど、それにはちゃんと理由があって、『ごんぎつね』には考える要素がたくさんあるからだ。

人を理解することの大切さと難しさ、つぐなう気持ちの尊さ、自分を知ってほしい切ない思い……。

お話を読んで自分で考えることが大事で、そこに「正解」はない。

よし。みずほさんにはぜひ、金融の視点から、ごんと兵十を幸せにする方法を考えてもらおう。

こんな悲劇ではなく、『ごんぎつね』をめっちゃハッピーな物語にする方法はないだろうか?

1 「信用」でおカネを生み出す

ところが、みずほさんは『ごんぎつね』について、意外なことを言い始めた。

金融に携わる人たちは、年に一度は『ごんぎつね』を読むべきだと思います。

え? 銀行の人とかが!? なんで?

このお話から、金融経済にとって最も大切なことを学ぶことができるんです。

『ごんぎつね』から、ですか!?

主人公のごんが、それを持っていないのが問題で……。

金融経済にとって大切で、ごんが持っていないもの……? わかった、おカネだ!

『ごんぎつね』におカネは出てきませんよね。そうではなくて、大切なのは『信用』です。

信用……? 信じるとか、信頼されることとか、そんな話?

はい。悲劇になってしまったのは、兵十のなかに、ごんに対する信用がなかったからです。

ごんに対する信用がなかった……。まあ、確かにごんは、イタズラばかりして、困ったヤツと思われていたかもしれません。

でも、金融経済の根幹とも共通するような大げさな話とは思えませんが……。

柳田先生、1万円札になぜ1万円の価値があるか、ご存じですか?

えっ、いきなり予想外の質問!

1万円札の製造コストは、1枚あたり約20円です。モノとしては紙の価値しかないのに、1万円札にそれだけの価値があるのはなぜでしょう?

「1万円」って書いてあるからじゃないの?

貨幣の価値は、モノとしての価値とは異なるからです。紙幣には、金額の他に『日本銀行券』、硬貨には『日本国』と書かれていますよね?

あ、そうですね。紙幣や貨幣は、日本銀行や日本の政府が発行しているということ?

そうです。発行元である日本銀行や政府が、日本円の価値を保証し、国民や世界の人たちがそれを信用して使っているので、価値を保つことができています。

信用によって、20円くらいで作られた紙が1万円として使えるんだ…。

もし、日本銀行や政府が信用を失ってしまったら、1万円の価値はなくなります。

1万円出しても20円のモノしか売ってもらえないとか!? それは困る!

貨幣の価値については、いろいろな考え方がありますが、発行元の日本銀行や政府に対する信用の存在は、価値を考えるうえで不可欠です。

でもそれは、日本銀行や政府の話ですよね。みずほさんも信用が大事なの?

信用あってこその銀行です。銀行に預けたおカネが、『もしかして返ってこなくなるのでは?』などと思ったら、預けませんよね。

そ、そんな銀行は絶対にイヤです。

銀行は預金という形でおカネを預かり、そのおカネを別の方に貸し出す『融資』という仕事をしています。

預かったおカネを、別の人に貸す。それが銀行の仕事だというくらい、ワタクシも理解しておりますぞ。

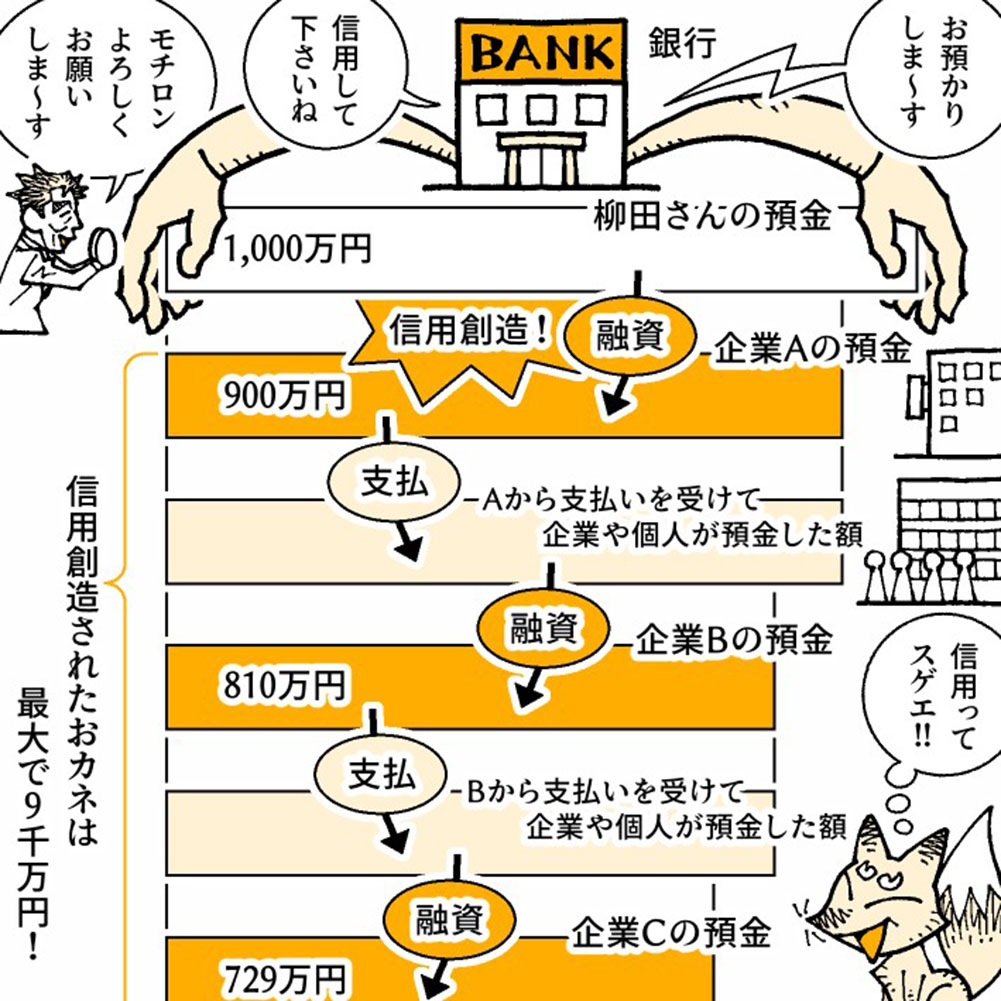

この『融資』を繰り返すことで、『信用創造』が行われます。

はい? 信用創造……?

銀行は、お客さまから預かったおカネのうち、たとえばその10%(『預金準備率』という。金融機関の種類、預金量によって異なる)を、日本の中央銀行である日本銀行に預け、90%=900万円を別の方への融資に使うことができます。この仕組みが、世のなかに流通するおカネの量を増やすことになるのです。

ん? ん? どういうこと?

たとえば、柳田先生がある銀行に、1,000万円の預金をしたとします。その銀行は、このうちの900万円を別の方に融資できます。すると、こういうおカネの流れが生まれます。

①銀行から900万円の融資を受けた人や企業は、そのおカネでモノを買ったり、給与を支払ったりする。

②そのおカネは、受け取った人や企業の口座に入金され、預金となる。

これらのおカネはたくさんの銀行に散らばりますが、その総額は900万円ですよね。銀行はその900万のうち、90%をまた新たな融資に使います。

えっ、900万円の90%は810万円で、さっきの900万円と合わせると1,710万円。最初の1,000万円を超えちゃってるけど……。

まだ続きがあります。

ま、まさかその次も?

はい、810万円が口座に入ったら、その90%の729万円を新たな融資に使えます。もちろん、その次も。そのまた次も。

ぎょぎょっ。その合計額は、高校の数学で習う「等比数列」の公式で計算できる。それを繰り返せば、最大で1,000万÷(1-0.9)=1億円。ワタクシの預けた1,000万円がなんと10倍に増える! なんじゃそりゃー!?

これが『信用創造』です。銀行は、最初の1,000万円を除く9,000万円を信用創造することになります。

い、いいんですか、そんなコトをして?

それが銀行の持つ重要な役割の一つなのです。信用創造により社会に流れるおカネの量を増やし、経済活動を活発にします。

あ、そういうことか……。確かに、流通するおカネが多いと、融資が受けやすくなり、社会は活性化しますね。空想科学研究所も、金融機関におカネを借りて、新たな取り組みをやったりしています。

そうなんですね。ちなみに、おカネを借りたとき、現金で受け取られましたか?

いや、現金では受け取らなかったです。会社の預金口座へ入金されたと思いますが……それが何か?

そう! そこなんです。銀行が融資をするときは、現金を用いていません。預金を増やしているんです。

……預金を増やす? それって、預金に新しくお金が生まれているってことですか?

そういうことになりますね。このようにして、銀行が生み出したお金(預金通貨とも呼ばれます)は世のなかに流れていきます。もちろん、その一部が現金として引き出されることもあります。

でも、空想科学研究所が借りたおカネは、確かに現金では引き出していないです。

逆に、借りたおカネを返済すると、どうなるんですか?

融資のときとは逆に、預金を消滅させます。

うーん。銀行は、まるで打ち出の小槌のようにお金を生み出せるんだなあ。

確かにそうです。だからこそ、融資には厳格な審査があるのです。

なるほど。銀行が融資を通じておカネを生み出しているなら、おカネを返済してくれないと大変なことになりますね。

そのとおりです。銀行は信用を基盤に事業を行うため、さまざまな制度のもとで運営されています。先ほどお話した預金準備率(準備預金制度)も、銀行が預金総額の一定割合以上を中央銀行への預け金として保有する(銀行にとっての資産)ことで、金融不安や資金繰りの悪化などに備えて設けられている制度なんです。

奥が深いなあ、信用創造……。

このように銀行が融資を通して、社会全体に供給されるおカネの総量を『マネーストック(マネーサプライ)』といいます。中央銀行は、われわれのような民間銀行に対する金融政策を通じてマネーストックをコントロールし、物価や通貨価値の安定を図る役割を担っています。

うむむ…、ちょっと難しくて、頭からケムリが出てきた……。

でも、銀行が金融経済にとって大切な存在だということは、よーくわかりました。

2 ごんと兵十の関係を「KLT」で考える

みずほさんはもちろん、中央銀行や日本政府もとても大切にしている「信用」。

そんな信用の面から『ごんぎつね』を見ると、確かにごんは信用がゼロだ。

畑を荒らしたり、農家の庭をメチャメチャにしたり、魚獲りの邪魔をしたり……。

かなりやんちゃなことを繰り返していますから、信用はゼロというか、それ以下でしょうね。人間関係では、信頼関係を築くには多くの時間と労力が必要ですし、一度失った信用を取り戻すのは大変です。金融の世界でも、それは同様なのです。

み、耳が痛い! ワタクシも原稿を遅らせて、どれだけ出版社からの信用を失ったことか……。だったら、ごんはどうすればいいんでしょう?

まずは謝らないと。自分のやってきたことを正直に話して、心からお詫びしましょう。それで相手が許してくれるかどうかはわかりませんが。

わ、わかりました。申し訳ありません! このたびは原稿が遅れ、モーレツなご迷惑とご心労をおかけしたこと、海よりも深く猛省しております!

柳田先生が、ここで編集者に謝ってどうするんですか。

あ、いつもの癖でつい……。

でもですね、なんだか少し、ごんが気の毒で。イタズラばかりしてきたのは、確かに悪い。

だけど、反省してからは、栗やマツタケを届けています。殊勝な心がけじゃないですか。

ごんは、兵十に対するつぐないと共感の気持ちを持っていますよね。この物語は、終始ごんの視点で話が進むから、読者にはそれがわかります。でも最後は、兵十の視点に変わって、そこで初めて、ごんと兵十の認識のズレが明らかになる……。

ああ、確かにそうですね…。兵十は、取り返しのつかないことになってから真実を知ってしまう。

悲劇が起こるまで、ごんのつぐないの気持ちは兵十に伝わらず、イタズラばかりするヤツ、という兵十の認識が変わらなかったことが問題ですよね。

つぐないの行為だから、自分から声高にアピールするわけにもいかないですし…。

いいえ、ハッキリ伝えるべきだと思います。

えっ、「オレは誠意的につぐなってるぞ」とか言うの? 厚かましくない?

ごんと兵十の関係を把握するために『KLTマーケティング』という考え方で整理してみましょうか。お客さんがお店やブランドに対して、『知らない⇒知っている⇒好き⇒信用する』の順番で深まっていく、というマーケティングの考え方です。

はあ。それと、つぐないアピールにどんな関係が?

兵十にとってごんは、イタズラするキツネ、という認識くらいで、ほとんど『知らない』ですよね。一方のごんは、兵十を『知っている』。兵十に食べ物を届けるにつれ、『好き』になっていたのかもしれない。でも、目標はお互いが『信用される』ですから……。

なるほど、現状と目標のあいだに、だいぶ隔たりがありますね。どうすれば、目標まで行けるんだろう?

『KLTマーケティング』の各段階では、次のようなことが効果的とされています。

・ Know (知っている)……自己紹介、積極的な情報や実績の公開

・ Like (好き)……共通の興味や価値観を見つける、共感できるストーリーや親しみやすさを示す

・ Trust (信用する)……一貫性のあるメッセージの発信や透明性のあるコミュニケーションにより長期的な関係を構築する

とくに『Know』のところに注目してください。『自己紹介』『情報や実績の公開』とあるように、まずは自分を知ってもらうことが大切です。

栗やマツタケを届けただけでは、伝わらない、と?

ごんは、なぜ栗やマツタケを届けるのか、兵十にまったく説明していませんよね。その結果、兵十は神さまのしわざだと思ってしまいました。

確かに……!

信用を得るための最善の方法は、自分の情報を公開し、ハッキリ伝えることです。自分が何をしたいのか、そのために、具体的に何をしているのか。

まずは自分から伝える、ということですね。

そうです。自分のことを相手に伝えることで、相手も自分のことを伝えやすくなり、お互いの信頼関係が深まります。そうすれば、誤解も生じにくくなります。

ごんの場合は、「病気のお母さんに食べさせる魚を逃がしてしまって、ごめんなさい。それをつぐなうために、栗やマツタケを届けています」と伝えるべきだったんですね。

そうすれば、兵十がそれをどう判断したかはわかりませんが、別の展開になったかもしれません。

なるほど……。とはいえ、兵十がごんを「知っている」段階にはなっても、次の「好き」に進むのは難しそうですが……。

この段階では、『共通点』や『親しみやすさ』を見出すのが重要です。ごんと兵十に共通することは……。

あ。どちらも、ひとりぼっち……!

同じ悲しみを抱えていることがわかれば、ごんが兵十に共感し、親近感を抱いたように、兵十もごんに同じ気持ちを持ったかもしれない。そのうえで、ごんがつぐないの気持ちを素直に伝えれば、兵十も心を開いて、友達以上の関係になれたかもしれないですよね。

2人が信頼関係を築くことは、決して無理ではないということか……。

3 空想金融教室版『ごんぎつね』

この2人、心が通じ合ったら、どうするのがいいんだろう?

ごんには、高い共感力と自己犠牲の精神がありますよね。誰かのために一生懸命になれる。そんなごんに兵十が共感を抱いたならば、2人で社会貢献活動を行うというのはどうでしょうか。

社会貢献活動?

世の中には、営利を目的としない(活動で得た利益を構成員で分配しない)社会貢献活動や慈善活動を行うNPO(Non–Profit Organization)という団体があります。2人でNPOの活動に参加するのはどうでしょう。

確かに、この2人でおカネ儲けをする…というのは、しっくりきませんね。

そのNPOの中で、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて設立された法人格を持つ団体をNPO法人といいますが、ゆくゆくは2人でNPO法人を設立するのもいいかもしれません。

利益を追求しない会社、みたいたものですか。

そうです。それゆえ、資本金0で設立できて、会社設立にかかる諸費用も免除されるし、税金面でも優遇されます。ボランティア団体ではないので、人材の雇用もできる(給与も支払える)といったメリットに加え、社会的信用も高くなり、組織名義で銀行口座を開設できるようになります。

おお、社会的な信用! ごんにいちばん欠けていたものが……。

特定非営利活動として、20分野が指定されているのですが、ごんたちが作るNPO法人なら『農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動』などが向いているのでは……。

では、みずほさんのお話を活かして、空想金融教室版の『ごんぎつね』を考えてみよう。いったいどういう話になるだろうか。

兵十が「誰かが栗やまつたけを毎日届けてくれるんだ」と相談すると、友達の加助は「それは神さまが憐れんで、恵んでくださるんだよ」と答えます。

兵十はそんなことってあるのかなぁ…と思いながらも、神さまに毎日お礼を言うようになりました。

ごんは「おれにはお礼をいわないで、神さまにお礼をいうなんて」と悔しくてたまりません。

見当外れの助言をした加助が悪いと思い、文句の一つも言ってやろうと、家に押しかけていきました。

加助は留守でしたが、机の上に「KLTマーケティング分析」と書いた書類が置いてあります。

「スピリチュアルに傾倒しているヤツかと思ったが、なんと副業でオンラインショップを始めようとしているようだな」

しかも、書類には「神さまのくれた不思議な栗を格安で!」などと書いています。

ごんは「おれの栗で一儲けしようとしている。なんと図々しい」とアキレながらも、KLTマーケティングの書類を熱心に読み込みました。

そして、自分のつぐないの方法では兵十に何も伝わらないことを知ったのです。

翌日、ごんは兵十の家に行きました。正面の扉から玄関に入り、兵十の前でガバッと平伏します。

兵十は「またイタズラをしに来たな」と、持っていた竿でごんを打ちつけようとしますが、ごんは逃げる様子もなく、その場で頭を下げ続けています。

「どうしたんだ、こいつ」と訝る兵十の前で、ごんは前足で地面にウナギの絵を描いて、何度も頭を下げるのです。

「謝っているのか、このキツネは……」と驚く兵十。

ごんは、山で拾ってきた栗やまつたけを差し出すと、何度も振り返りながら去っていきました。

そして次の日も、ごんはやってきて、ウナギの絵を描くと頭を下げ続け、栗やまつたけを渡しました。同じ行為を毎日毎日繰り返しました。ときにはウナギも持ってくるようになりました。

この話を兵十に聞かされ、驚いたのは加助です。

「えーっ、栗をくれたのは神さまじゃなくて、キツネのごんだった!? だったら、わしのオンラインショップ構想は……」とガッカリしています。

兵十は「わしはもう、ごんを許そうと思う。ただし、栗やまつたけは誰かが所有する山から拾ってきている可能性があるから、それはもうしないことを条件に」。

それを聞いて「ますますショップができなくなったな」と思う加助……。

兵十が「ごんも、わしと同じでひとりぼっちのようなのじゃ。できるだけ仲よくしたい」と言うと、加助は「だったら、ごんには、村で困っている人の手伝いをしてもらうのはどうじゃ」と提案してきました。

「ひとりぼっちなのは、お前やごんだけではない。病や事故で家族を亡くした者や、勘当されたり、離縁されたりして、寂しい思いをしている者はたくさんおる。人手がないため、仕事でも、身のまわりのことでも困っているかもしれない」。

「その手伝いをごんにしてもらうのか。それはナイスなアイデアじゃ…」。

こうして、ごんと兵十は村のいろいろな家をめぐり、暮らしや仕事の手伝いをするようになりました。

一人で暮らしている人たちは、ごんの姿を見ただけで、しみじみ嬉しい顔をするようになりました。

そして、ごんがきっかけとなって、ひとりぼっちだった人々がゆるくつながり始め、自然とコミュニティが生まれていきました。

彼らは、ことあるごとに兵十の家に集まり、自分たちの住む村や山を、どうすればもっと魅力あるところにできるかを話し合いました。

そして、森林に手を入れたり、里山を整備したり、旅の人たちのための茶店を作ったりするようになりました。

やがて加助が、「みんなでNPO法人を作ったらどうじゃ」と提案してきました。この人はやっぱりアクティブです。

全員が賛成し、指定されている分野のなかから『農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動』を行うこととし、名前は「GONGON」と決定、また理事長には兵十が選ばれました。

兵十は「こんなに素敵な仲間ができたのも、ごんのおかげだ」と、ごんの頭を優しくなでました。

そして、ひとり言のように「わしが理事長だって。おっ母に見てもらいたかったなあ」とつぶやきます。

その言葉を、ごんは聞き逃しませんでした。

3ヵ月後、キビシイ審査を経て、NPO法人「GONGON」が認められ、設立の祝賀会が賑やかに開かれました。

ほどよく酒も入り、兵十が幸せな気持ちで帰宅の途についているときです。

兵十の前を歩く女性の姿が目に入りました。

それは、いまも忘れることのないおっ母の後ろ姿です。

「おっ母! わしの晴れ姿を見にきてくれたのか!」と驚いた兵十が駆け出しますが、酔った足取りのせいか、前を歩く母親に追いつくことができません。

「おっ母、待ってくれ、おっ母」そう叫ぶ兵十。

そのとき、ヒョオオと強い風が吹き、おっ母の来ていた服がめくれあがって、そこには白い尻尾が……!

「ごん、お前だったのか」

兵十が駆け寄ると、ごんはにっこりとうなずきます。

青い月の光が、2人を照らしていました。

面白い金融の世界を一緒に学んでいきましょう。

好きな漫画は「ハーメルンのバイオリン弾き」、

好きなものは「ゲーム」、「ディズニー作品」です。