2024年5月15日

各位

会社名 株式会社みずほフィナンシャルグループ

代表者名 執行役社長 木原 正裕

本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目5番5号

コード番号 8411(東証プライム市場)

株主提案に対する当社取締役会の意見について

株式会社みずほフィナンシャルグループ(執行役社長:木原 正裕)は、2024年6月26日開催予定の第22期定時株主総会の目的事項に関し、株主提案権を行使する旨の書面を受領しておりますが、本日開催の当社取締役会において、当該提案に反対することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 提案株主

株主3名による共同提案

- ※提案株主の一部は個人株主であるため、提案株主の名称・氏名の開示は控えさせていただきます。

2. 株主提案の内容

別紙をご参照ください。

3. 株主提案に対する当社取締役会の意見及びその理由

(1)議案1 定款の一部変更の件(気候変動関連の事業リスク及び事業機会の効果的な管理のための取締役のコンピテンシー)

取締役会は、本議案に反対いたします。

当社グループは、気候変動も含めた環境等のサステナビリティに関する業務経験・知見を取締役会全体として備えるべきスキルの一つに選定しております。また、取締役の指名・取締役会の実効性評価に関する方針等を、コーポレート・ガバナンスガイドラインに定め、実効性評価結果についても定期的に開示しております。更に、外部有識者の専門的な知見も活用することで、適切な監督機能を発揮可能な態勢を構築しております。具体的には、取締役会やリスク委員会にて、気候変動リスクをはじめとする主要な経営課題について議論のうえ、その内容を定期的に開示しております。

もっとも、監督機能の発揮には、取締役会全体としてのバランス・多様性等の確保が重要であることから、会社組織等の基本を定めるべき定款に、本議案が求めるような気候変動等の特定領域に関する事項を定めることは、適当でないと考えます。

本株主提案に関する反対意見の詳細については、以下に記載の通りです。

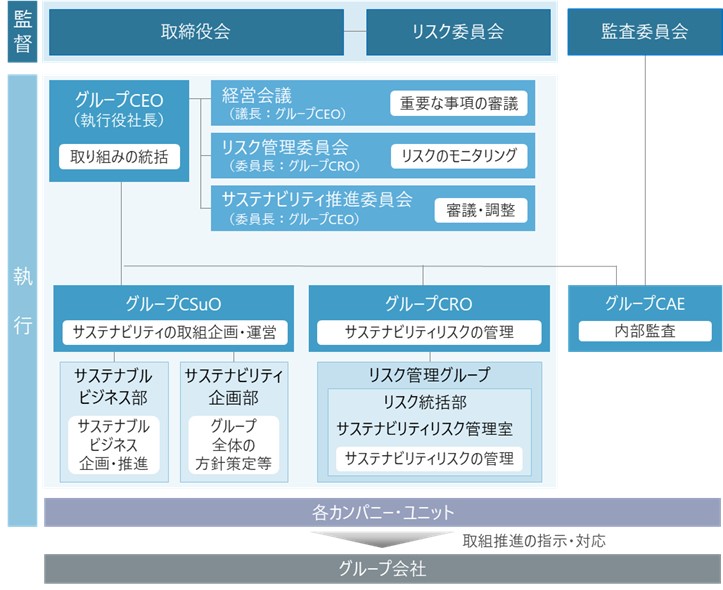

1. サステナビリティ推進体制について

当社グループは、将来のありたき世界として、「個人の幸福な生活」とそれを支える「サステナブルな社会・経済」を掲げており、中でも気候変動対応を経営戦略における最重要課題の一つと位置付け、取り組みを推進しています。各種取り組みは、それぞれの推進・管理態勢に応じて、サステナビリティ推進委員会、リスク管理委員会、経営会議といった執行での議論を経て取締役会に報告され、取締役会やリスク委員会において監督を行う態勢としています。

また、リスク委員会およびサステナビリティ推進委員会では外部有識者を招聘し、気候変動を含むサステナビリティに関する専門的な知見を元に、取締役や執行役への提言・意見交換を行っています。

2. 監督の状況について

当社グループは、取締役会やリスク委員会における社外取締役・委員との活発な議論を踏まえ、気候変動対応を継続的に高度化しています。

なお、取締役会の構成および当社取締役候補者の考え方等については、統合報告書(ディスクロージャー誌)P.84 「取締役会の構成およびスキル等」をご参照ください。

<取締役会・リスク委員会における議論の状況>

- 取引先への提案や政策提言を通じて、より実効性のあるエンゲージメント活動やその結果としての炭素関連セクターリスクコントロールに、しっかりと取り組むことが必要

- トランジションテクノロジーや次世代技術に関するリスクの把握にもしっかり取り組むことが必要

- ここ数年移行リスクが注目されてきたが、近時の異常気象を踏まえ改めて物理的リスクにも留意すべき。またその結果生じうるマクロ経済への影響も確認していく必要

- ESG要因をトリガーに与信先のレピュテーションが低下することによる影響等、シナリオ分析の影響額に含まれない事象も想定されることに注意が必要

- エンゲージメントの効果がなく、脱炭素に向けた取り組みが進展しない場合の与信方針については、リスク管理の観点からしっかり議論していく必要

- 当社グループのサステナビリティに係る取り組みは着実に進歩している。今後は、脱炭素やそのための産業構造転換に向けて、当社グループの取り組みが実際に社会にインパクトを与えているかが重要

なお、本提案は、気候変動という特定領域に関する取締役の指名および取締役会の実効性評価に関する方針および手続の策定など個別具体的な事項を定款に定めることを求めています。

当社は、気候変動をはじめとする様々な環境・社会課題に対し目まぐるしく変わる情勢や執行・監督の間での議論を踏まえながら、対応の高度化を継続してまいります。その中で、実効的な監督機能を発揮していくにあたっては、取締役会全体としてのバランス・多様性等の確保が重要であり、会社組織等の基本を定めるべき定款に、本議案が求めるような気候変動等の特定領域に関する事項を定めることは、適当でないと考えます。

(2)議案2 定款の一部変更の件(顧客の気候変動移行計画に関する評価)

取締役会は、本議案に反対いたします。

当社グループは、気候関連リスク管理の重要性を踏まえ、「炭素関連セクターリスクコントロール」の枠組みを構築し、顧客の移行リスクへの対応状況を評価する基準と進捗を開示しております。

実体経済の移行に向け資金供給等を通じて顧客を支援することを金融機関の果たすべき役割と認識し、エンゲージメントを行っています。その上で、一定期間経過後も移行戦略が未策定の場合は取引を慎重に判断します。

また、顧客の対応状況の評価基準に「目標と実績の1.5℃軌道との整合性」の追加を予定する等、気温上昇を1.5℃に抑制するための努力を追求すべく、本枠組みを継続的に高度化しております。

もっとも、会社組織等の基本を定めるべき定款へ個別の業務執行に係る事項を定めることは、機動的かつ迅速な対応の支障となる虞があり、定款に本議案が求める内容を規定することは、適当でないと考えます。

本株主提案に関する反対意見の詳細については、以下に記載の通りです。

1. 気候変動への取り組みについて

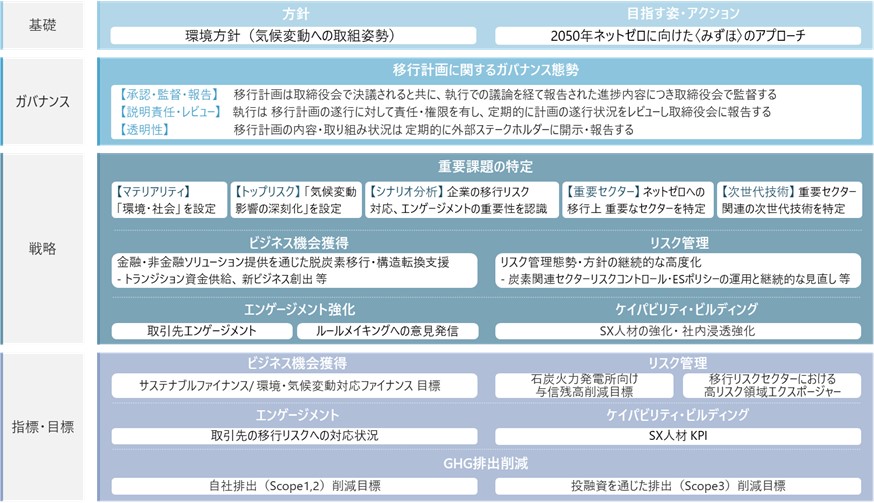

当社グループは、気温上昇を1.5℃に抑制するための努力を追求し、2050年の脱炭素社会の実現に向けて目指す姿・行動(アクション) を示す 「2050年ネットゼロに向けた〈みずほ〉のアプローチ」、および中長期の戦略・取り組みを明確化した「ネットゼロ移行計画」 を策定し、実体経済の移行促進・ビジネス機会獲得・リスク管理の観点から、気候変動対応を統合的に推進しています。

<ネットゼロ移行計画の概要>

2. 気候関連リスク管理について

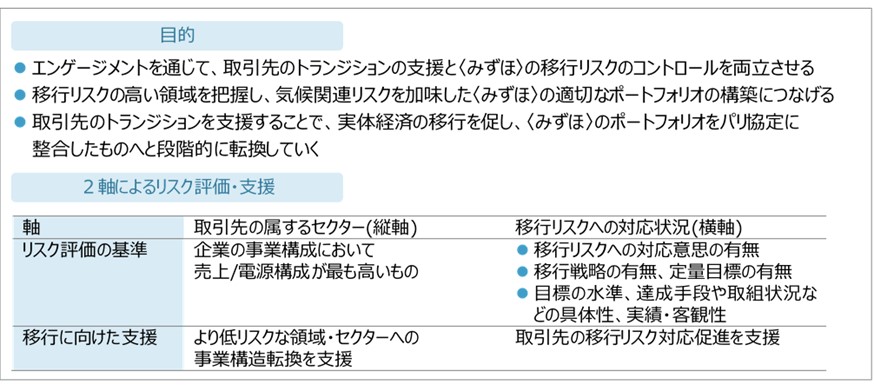

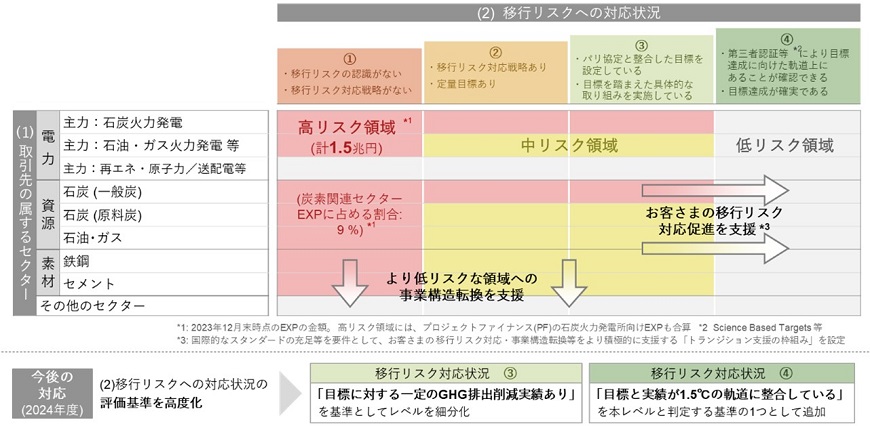

(1)炭素関連セクター リスクコントロール 枠組み概要

当社グループは、定性評価によって移行リスクが高いと認識したセクター(炭素関連セクター) において、以下の目的からエンゲージメントを通じたリスクコントロールを実施し、開示しています。取引先の属するセクターと移行リスクへの対応状況の2軸で、取引先ごとのリスクの高低を評価し、移行に向けた支援を行っています。

気候関連リスクの定量的な把握や外部環境を踏まえた移行リスクへの対応状況の評価の見直し等を通じて、今後も炭素関連セクター リスクコントロールの枠組みを段階的に高度化していきます。

2024年度は、移行リスクへの対応状況の評価基準として、「目標に対する一定のGHG排出削減実績あり」「目標と実績が1.5℃の軌道に整合している」を追加する予定です。

<炭素関連セクター リスクコントロールの枠組み>

上記枠組みに基づき確認した各セクターにおける取引先の移行リスクへの対応状況は、過年度と比べて着実に進展しています。

(2)高リスク領域のエクスポージャーコントロール

2軸によるリスク評価を行って特定した「高リスク領域」については、以下のエクスポージャーコントロール方針をもとにリスクコントロールを行っています。

- 移行リスクへの有効な対応戦略の策定と実践状況の開示や、より低リスクのセクターへの事業構造転換が、速やかに図られるようサポートするなど、より一層のエンゲージメントに取り組む

- 取引先の事業構造転換等を後押しするため、トランジション支援の枠組みにおいて国際的なスタンダードが提唱する要件の充足等が確認できた場合には、移行に必要な支援を行う

- 初回のエンゲージメントから1年を経過しても、移行リスクへの対応意思がなく、移行戦略も策定されない場合には、取引継続について慎重に判断する

- 上記を通じて、中長期的にエクスポージャーを削減する

高リスク領域の対象範囲や考え方、事業構造転換に向けた支援を実施する要件については、継続的に明確化・高度化に取り組んでいきます。

なお、本提案は、顧客の移行計画の評価方法や評価後の対応に関する開示など、個別具体的な業務執行に係る事項を定款に定めることを求めています。

当社は、気候変動をはじめとする様々な環境・社会課題に対し、目まぐるしく変わる情勢や執行・監督の間での議論を踏まえながら、対応の高度化を継続してまいりますが、定款はその変更に株主総会における特別決議が必要となることから、仮に本議案が可決された場合、当社の機動的かつ迅速な対応の支障となる虞があります。

以上