2019年5月15日

会社名 株式会社みずほフィナンシャルグループ

代表者名 執行役社長 坂井 辰史

本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目5番5号

コード番号 8411(東証第一部)

5ヵ年経営計画

~次世代金融への転換

みずほフィナンシャルグループ(以下 <みずほ>)は、2019年度からの5年間を計画期間とする「5ヵ年経営計画 ~次世代金融への転換」を策定いたしました。

デジタル化や少子高齢化、グローバル化等の経済・産業・社会の構造変化を受けて、顧客ニーズや金融業界の構造的変化が急速に進んでいます。グローバルな景気減速懸念やクレジットサイクル変調の兆しなど、事業環境の不透明感が増大していることも踏まえ、これらの構造的変化に速やかに対応していく必要があります。

こうした環境・課題認識を踏まえ、新しい経営計画では、新たな時代の顧客ニーズに対応して顧客との新たなパートナーシップを構築していく『次世代金融への転換』を実現し、『来るべき時代において、お客さまから今まで以上に必要とされ頼りにされる、より強力で強靭な金融グループ』を形作ってまいります。

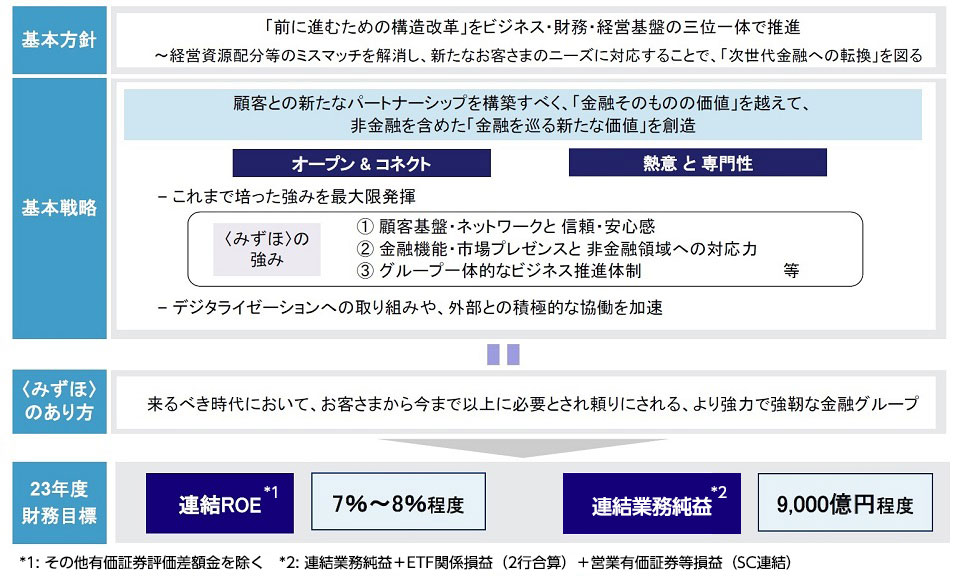

1. 基本方針

「前に進むための構造改革」をビジネス・財務・経営基盤の三位一体で推進

~経営資源配分等のミスマッチを解消し、新たな顧客ニーズに対応することで「次世代金融への転換」を図る

今次5ヵ年経営計画は、以下の二つのフェーズから構成されます。

フェーズ1(3年間):構造改革への本格的取り組みと次世代金融への確かな布石づくり

フェーズ2(2年間):成果の刈取りと更なる成長の加速の実現

2. 基本戦略

顧客との新たなパートナーシップを構築すべく、「金融そのものの価値」を越えて、非金融を含めた「金融を巡る新たな価値」を創造

–これまで培った強みを最大限に発揮

<みずほ>の強み:

- ①顧客基盤・ネットワークと 信頼・安心感

- ②金融機能・市場プレゼンスと 非金融領域への対応力

- ③グループ一体的なビジネス推進体制 等

–デジタライゼーションへの取り組みや、外部との積極的な協働を加速

『次世代金融への転換』に向けて、上記の戦略を遂行することで、お客さまとの新たなパートナーシップを構築してまいります。

<お客さまとの新たなパートナーシップ>

- 個人

- 新たな社会におけるライフデザインのパートナー

- 法人

- 産業構造の変化の中での事業展開の戦略的パートナー

- 市場参加者

- 多様な仲介機能を発揮する市場に精通したパートナー

また、そのために、『オープン&コネクト』と『熱意と専門性』を行動軸として取り組んでまいります。

<オープン&コネクト>

- 「顧客」「地域」「機能」等を縦横無尽に組み合わせ、金融を巡る新たなバリューチェーンをよりオープンに創出

- <みずほ>グループ各社はもとより、外部とも積極的に協働

<熱意と専門性>

- お客さまの夢や希望をもとに、社員一人ひとりが想いをもってお客さまに向き合う

- 高い専門性に裏打ちされた強みを発揮し、顧客ニーズを先取りして「考え・動き、そして実現する」

3. 財務目標

資本対比で見た収益力指標として連結ROE、また基礎的収益力を測る指標として連結業務純益を、夫々財務目標として設定いたします。

左右スクロールで表全体を閲覧できます

<財務目標>

| 連結ROE(注1) | 2023年度 7%~8%程度 |

|---|---|

| 連結業務純益(注2) | 2023年度 9,000億円程度 |

(注1)その他有価証券評価差額金を除く

(注2)連結業務純益+ETF関係損益(みずほ銀行、みずほ信託銀行合算)+営業有価証券等損益(みずほ証券連結)

左右スクロールで表全体を閲覧できます

<その他主要計数>

| 普通株式等Tier1(CET1)比率の目指す水準(注1) | 9%台前半 |

|---|---|

| 政策保有株式削減の取組み(注2) | 2021年度末まで 3,000億円削減 |

(注1)バーゼル3新規制(規制最終化)完全適用ベース。その他有価証券評価差額金を除く

(注2)取得原価ベース

<株主還元方針>

当面は現状の配当水準を維持しつつ、資本基盤の一層の強化を進め早期の株主還元拡充を目指す

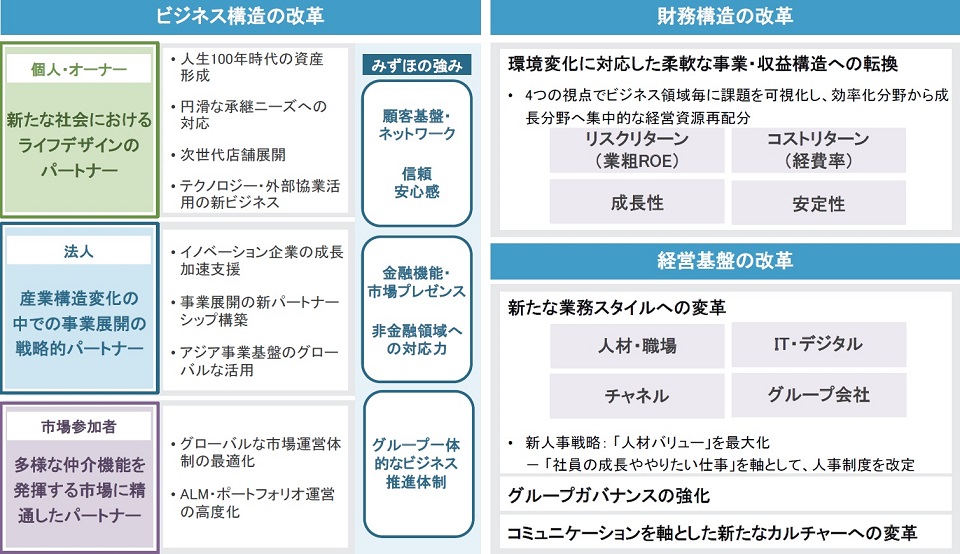

4. 重点取り組み領域

- ①ビジネス構造の改革

経済・産業・社会の構造変化に対応し、<みずほ>の強みを活かしつつ、以下の取り組みを中心にビジネス構造を改革してまいります。- 新たな社会におけるライフデザインのパートナー

- 人生100年時代のライフデザインをサポートする資産形成とそれを支える人材育成

- 事業承継ニーズに対する高度なソリューション提供と経営人材確保ニーズヘの対応

- コンサルティング中心のリアル店舗とデジタルチャネルを融合した次世代店舗展開

- テクノロジー活用やオープンな協業を通じた新たな顧客層の開拓や需要の創出

- 産業構造の変化の中での事業展開の戦略的パートナー

- イノベーション企業への成長資金供給、産官学連携など成長加速へのオープンな協働

- 産業知見等を活用し、事業リスクをシェアする新たなパートナーシップの構築

- グローバルな顧客の事業展開を支援すべく、アジアの顧客基盤やネットワークを活用

- 多様な仲介機能を発揮する市場に精通したパートナー

- グローバルネットワークとプロダクト提供体制の最適化により、投資家と投資家、発行体と投資家を繋ぐ多様な仲介機能発揮

- 実現益と評価損益のバランスを重視しつつ、機動的なアセットアロケーションも活用した、ALM・ポートフォリオ運営の高度化

- 新たな社会におけるライフデザインのパートナー

- ②財務構造の改革

以下の取り組みにより財務構造を改革し、事業環境・競争環境の変化に対応した柔軟な事業・収益構造への転換を実現いたします。- 事業・収益構造の課題を、以下の4つの視点でビジネス領域毎に可視化

①リスクリターン(粗利ROE)、②コストリターン(経費率)、③成長性、④安定性 - 上記に基づいた、効率化分野から成長分野への集中的な経営資源再配分

- 安定収益基盤を確立した上で、機動的にアップサイド収益を追求する収益構造へ転換

- 事業・収益構造の課題を、以下の4つの視点でビジネス領域毎に可視化

- ③経営基盤の改革

ビジネスの持続的な優位性を支える経営基盤を強化すべく、以下の取り組みを行ってまいります。- 新たな業務スタイルヘの変革

- 人材・職場、IT・デジタル、チャネル、グループ会社を重点分野として取り組み

- 人事については、「社員の成長ややりたい仕事」を軸とする考え方に基づき人事制度を改定し、「社内外で通用する人材バリュー」を最大化する新たな人事戦略を推進

- グループガバナンスの強化

- 持株会社とグループ各社間の役員兼職拡大等により、銀行・信託・証券以外のグループ会社も含めた一体運営を更に強化し、重要戦略や構造改革を着実に遂行

- コミュニケーションを軸とした新たなカルチャーヘの変革

- 新たな業務スタイルヘの変革

5. ステークホルダーにもたらす価値

今次経営計画における取り組みを通じ、ステークホルダーへの新たな価値を創出してまいります。

- 顧客:『金融を巡る新たな価値』を創造し、利便性向上と事業成長を実現

- 株主:構造課題の一掃と成長の加速による企業価値の向上

- 社員:顧客満足を伴う、働き甲斐ある職場の実現

以上を踏まえ、「<みずほ>の持続的かつ安定的な成長、及びそれを通じた内外の経済・産業・社会の持続的な発展・繁栄」を<みずほ>における「サステナビリティ」と定めます。

ステークホルダーからの期待・要請に対し、<みずほ>の戦略における重要性や親和性、中長期的な企業価値への影響を踏まえて「サステナビリティ重点項目」を特定し、SDGs(持続可能な開発目標)達成に向けて積極的に取り組んでまいります。

以上

(別紙)5ヵ年経営計画~次世代金融への転換

重点取り組み領域

本資料には、将来の業績及び計画等に関する記述が含まれております。こうした記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており、かかる記述及び仮定は将来実現する保証はなく、実際の結果と大きく異なる可能性があります。

また、事業戦略や業績など、将来の見通しに関する事項はその時点での当社の認識を反映しており、一定のリスクや不確実性などが含まれております。これらのリスクや不確実性の原因としては、与信関係費用の増加、株価下落、金利の変動、外国為替相場の変動、法令違反、事務・システムリスク、日本における経済状況の悪化その他様々な要因が挙げられます。これらの要因により、将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。

当社の財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項については、決算短信、有価証券報告書、ディスクロージャー誌等の本邦開示書類や当社が米国証券取引委員会に提出したForm 20‐F年次報告書等の米国開示書類等、当社が公表いたしました各種資料のうち最新のものをご参照ください。

当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程等により義務付けられている場合を除き、新たな情報や事象の発生その他理由の如何を問わず、事業戦略及び数値目標等の将来の見通しを常に更新又は改定する訳ではなく、またその責任も有しません。

本発表資料は、米国又は日本国内外を問わず、いかなる証券についての取得申込みの勧誘又は販売の申込みではありません。