写真左から、松井壮太、中村公亮、松田智志、鈴木諒、小見山雄一 モニター内、小池拓朗

写真左から、松井壮太、中村公亮、松田智志、鈴木諒、小見山雄一 モニター内、小池拓朗

次世代型の都市交通手段として注目を集める「オンデマンドバス」。Osaka Metro Groupでは、2021年3月から同サービスの社会実験に取り組んでいるが、そのサポート役として様々な支援を行っているのが〈みずほ〉のプロジェクトチームだ。メンバーたちはどのような知見をいかしてサービス開発に貢献しているのか。プロジェクトを通じて見えてきた〈みずほ〉のあり方とは――。

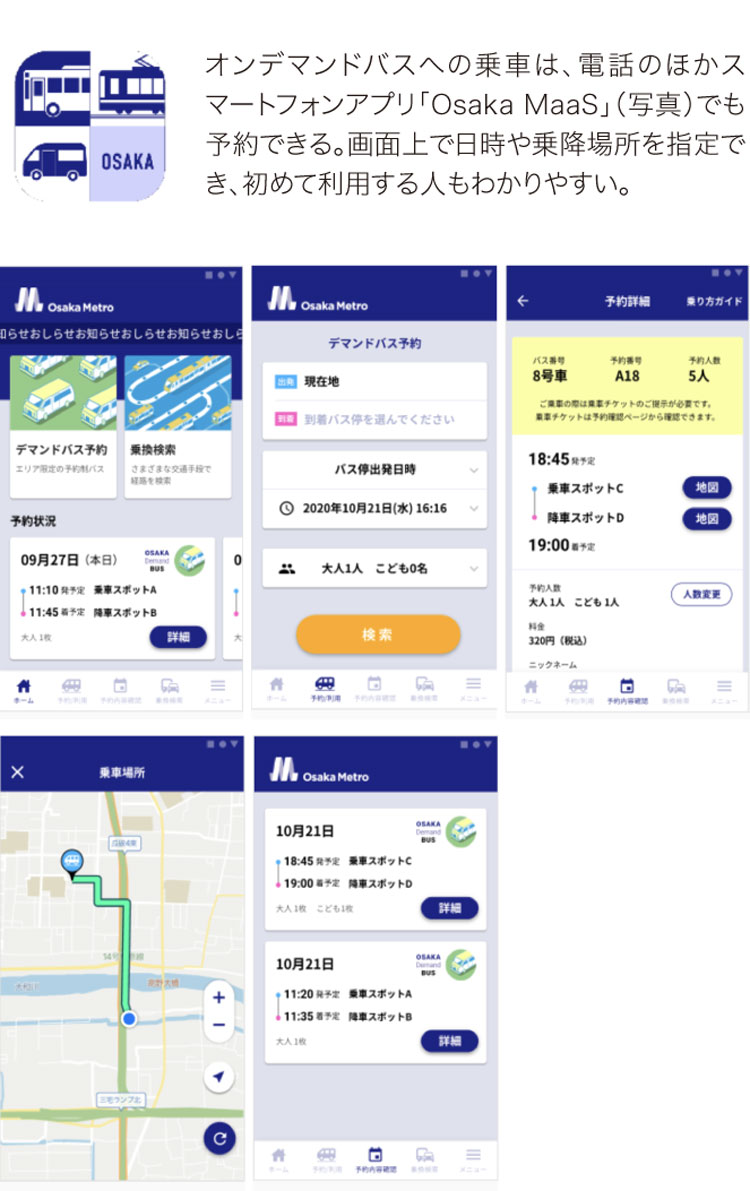

オンデマンドバスとは、乗客が希望する乗車日時や乗降場所に合わせて運行する、新しいスタイルの乗り合いバスである。スマホアプリや電話による予約に基づき、AIが最適なルートを算出し、それに合わせてバスが運行する仕組みになっている。

乗客にとっては、既存のルートや時刻表にとらわれず、柔軟に利用できる点が魅力であり、近年、「バスとタクシーの中間」の乗り物として認知度も高まってきている。Osaka Metro Groupでは、市内一部エリアで既に乗客を乗せた運行を開始。今はまだ実証段階にあるものの、日常の交通手段として毎日利用する乗客もいるという。

この社会実験の支援にあたっているのが、みずほ銀行とみずほリサーチ&テクノロジーズのメンバーからなるプロジェクトチームだ。実験の運営支援からモニタリング、システムやサービスの開発・改善まで、各メンバーが自身の強みをいかしながら、ワンチームで支援に取り組んでいる。

みずほ銀行大阪営業第一部でOsaka Metro Groupを担当する小池は、社会実験への参画経緯を次のように語る。

「〈みずほ〉では以前にも、Osaka Metro Groupによる自動運転バスの取り組みを支援したことがありました。その際に、Osaka Metro Groupの安心・安全への拘りや地域の交通を支える使命感、住民の利便性向上のため、新しいサービスにチャレンジしていく姿勢に共感を覚えました。今回、オンデマンドバスの構想をお聞きしたとき、ぜひお役に立ちたいと思いましたし、〈みずほ〉であればお役に立てるのではないかと考えました。みずほ銀行には、様々な取引接点を通じてお客さまのビジョンを理解するフロントに加えて、産業調査部の業界知見があります。更に、みずほリサーチ&テクノロジーズには交通・運輸事業に関する法的・技術的な知見やITシステムに関する知見、新規事業開発の実績がある。グループ一体で挑めば、必ず成果を出せると思ったのです」

オンデマンドバスは8人乗りのワンボックスカー仕様。

プロジェクトチームが始動したのは2019年。ここからオンデマンドバスの事業化に向けて、段階ごとに様々な支援を行ってきた。

新しい移動手段を作るからには、それが地元の人にとって便利でなければ意味がない。実際に住民に日常的に使ってもらうためには、バスの停留所はどこに配置すべきか、効率的な運行ルートはどのように決めるべきか。サービス開発の支援内容は驚くほど多岐にわたった。

みずほリサーチ&テクノロジーズから今回の社会実験に参加した中村、松井、小見山は、若手ながらも複数案件でMaaS(Mobility as a Service)支援の経験を持つメンバーである。3人はまず、バスの走行エリアに住む人々の膨大な移動データを分析するところから取り組みを開始した。

「対象エリアは都心部と住宅地にまたがって広がっており、地下鉄とJRが交錯するような、移動という観点からは非常に複雑な区域でした。データ分析においても難易度は高かったと思います。しかし、私たちのミッションは大阪全体の移動をデザインすることだと考えていましたし、バスを1台走らせるということにとどまらず、住民の皆さまが安心・安全・快適に暮らすことができるスマートシティを作ることだととらえていました。一部のエリアに1台のバスを走らせることがどれだけ大変かということを今回改めて思い知りましたが、それでも我々が描いたその先の構想を考えると、骨の折れる分析も苦にはなりませんでした」(小見山)

分析結果をもとに停留所の位置や運行ルートを導き出した後は、それらを地図と照らし合わせる作業が始まった。一方通行などの交通規制はもちろん、バスを停車できるスペースがあるかどうか、実際にひとつひとつ指差し確認を行ったのである。

大阪出身の松井は、自身の土地勘が大いに役立ったと笑うが、それでも地図との睨み合いには多大な労力を要したそうだ。「データ集めから分析まではほぼデジタルで行うことができましたが、地図に落とし込むには結局のところ目視しかない。今回のプロジェクトの中でも特にアナログな作業で、難儀しました」という。

だが、地図の次に待っていたのは現場と照らし合わせる、さらにアナログな作業。3人はプロジェクトリーダーの松田とともに猛暑の大阪の街を自転車で走り回ることになったのである。

中村はこのときの経験を「デジタルの世界でデータを見ているだけでは分からなかった、リアルな課題をたくさん見つけることができました」と振り返る。

どのような交通がどのくらいあるのか。時間帯でそれらはどう変化するのか。実際の道路の幅や障害物の有無、通行の安全性などは、現地を見なければ分からないことがたくさんあったという。記録的な猛暑の影響もあり、メンバーは文字通り大いに汗をかいたが、その分、収穫も大きかったようだ。

このときメンバーが得た気付きは、社会実験開始後の現在もいかされている。

現場に足を運び、実際にアプリを使ってオンデマンドバスに乗り、課題を見つけては改善に取り組む――。

「リアル」の重要性を体感したメンバーは、今も現地現物にあたる地道な作業を繰り返している。彼らの原動力になっているのは「大阪の街をより便利にしたい」「住んでいる人の生活を豊かにしたい」という思いだ。

「自分たちの携わったオンデマンドバスが地域の足として役立っている光景を目の当たりにして、社会の役に立つ仕事ができて本当によかったと喜びを感じました。銀行員にとって、自分たちの支援が目に見える形になる機会はそう多くないと思います。実際にバスが走ってお客さんが乗っている、停留所がある。そのためにみんなで汗をかいてきたので当たり前のことなんですが、こんなにうれしいとは思ってもみませんでした」(松田)

こうした大規模プロジェクトには、多数の関係者の意見調整や細やかな進捗管理が欠かせない。チーム内でこれらの役割を担ったのが、システム開発やIT戦略の専門知識を持つ鈴木だ。オンデマンドバスのシステム仕様から運行オペレーション、アプリの開発まで、幅広い分野で関係者間の合意形成に努め、スムースな検討進捗をサポートした。

合意形成は、関係者が多くなればなるほど難しくなるもの。ともすれば、議論が空転しがちなところを鈴木は粘り強く相手の意見を引き出し、結論に達するまで丁寧な議論を続けたという。

「これまでは特定の企業1社と一緒に進めていくような案件が多かったのですが、今回は様々な事業者とお話しさせていただく機会がありました。そのおかげで、いろいろな立場の人たちと向き合いながら物事を進めていくやり方を学んだように思います。それぞれの想いをきちんと受け止めながら、皆にとって最善な道を探っていくプロセスはとても大変なことでしたが、プロジェクトを進めるうえで非常に重要なことだと感じました」(鈴木)

現在行っている社会実験は2022年2月終了を予定している。コンサルティング契約は一旦終了しているが、プロジェクトチームもモニタリングや課題の洗い出しなどを通して、引き続き様々な支援に取り組んでいきたい考えだ。

みずほ銀行の小池と松田は、このプロジェクトが「自分たちの価値を改めて考える良いきっかけになった」と口を揃える。二人はみずほリサーチ&テクノロジーズのコンサルタントと協働して顧客の課題と向き合っていく取り組みの有効性も再確認したようだ。

みずほリサーチ&テクノロジーズの4人は、協働したみずほ銀行のメンバーの、顧客との向き合い方に驚かされたという。コンサルタントとしての自身のありかたを考える上でも大きな刺激になったようで、「お客さまの想いに寄り添いながら、いかに客観的・現実的な提案をしていけるかが重要」(松井)、「表層的にデータを読み解くだけではなく、そこからどのようなメッセージを抽出し、お客さまにどのように伝えていくかまでをトータルで考える必要がある」(小見山)など、それぞれが今までになかった新たな視点を手に入れたようだ。

〈みずほ〉が中期経営計画で掲げる「金融と非金融の融合」というテーマ。メンバーはその実現のためにも、グループ総力を結集する重要性を痛感している。

「交通業界ではMaaSの取組が進んでおり、自動運転、オンデマンド交通などの移動そのものにまつわる高度化をはじめ、周辺サービスとの連携や車両を活用した新たなサービスの創出、データ利活用など、様々な発展が見込まれます。その過程では、ファイナンスや他社とのアライアンス、決済システム構築など、金融面のニーズも必ず生まれてくると考えています。今回のように、コンサルティングを通じてお客さまの事業戦略を深く理解した上で、その後の金融ニーズを的確に捉え、しっかり応えていく、そのような取組を通じて、『金融と非金融の融合』が実現できるのではないでしょうか」(小池)

「今後の日本では、様々な社会課題の顕在化・深刻化を受けて、大きな変化が起こると予想されます。交通だけでなく、様々な産業構造が変わっていくはず。そのような中で、金融機関に求められるのは、従来の金融にとどまらず、非金融の機能を織り交ぜた新しい価値の提供だと思うので、グループの力を結集してどんどん新しい課題に挑戦していきたいですね。金融も非金融も持っているということが〈みずほ〉の強みであり、それらをフルに活用して社会の役に立っていくことが我々の使命だと思っています」(松田)