2025年8月22日

心拍から読み解く「教員の働きがい」。調査が映し出した教育DXの未来

日本の教育現場では、教員の過重労働や担い手不足が深刻な課題となっています。授業だけでなく、教材研究、生徒指導、保護者対応、部活動の指導など──教員は日々、様々な業務に追われています。

〈みずほ〉は、未来を担う人材を育てる教育の現場を社会の重要テーマの一つと捉え、埼玉県幸手市教育委員会の働き方改革をパートナーとして支援しました。

金融のみならず、企業や団体の人事コンサルティングも手がける〈みずほ〉が着想したのは、教員の「バイタルデータ(心拍)」と企業向けのサーベイを組み合わせた、新たな支援のかたちです。

教員の“心拍”を読み解くことで見えてきた教育現場の実態、そして教育DXの未来とは。幸手市教育委員会と〈みずほ〉の担当者が語り合いました。

深刻化する教員の長時間労働

——今回のプロジェクトが始まった背景について教えてください。

市教委 山本 教員の働き方改革は、幸手市だけでなく全国の教育現場で課題になっています。

教員の長時間労働は深刻化しており、その影響は志望者の減少による採用倍率の低下にもつながっています。

私が教員として現場にいた頃は、毎月の時間外労働が長時間に及ぶのは珍しくありませんでした。もちろんそれは、子どもたちのために授業の教材研究をしたり、学級運営を考えたりと、自分自身がやりがいを持って打ち込んでいた仕事でもありました。

しかし一方で、長時間労働は疲弊や健康被害につながるリスクもあり、単なるやりがいだけで片付けてはいけない時代に来ていると思います。

国や県も対策を打ち出しており、時間外勤務の上限が法制化されるなどの動きがあります。ただ、「時間を減らすこと」そのものが目的化してしまうと、本来の教育の質や教員の働きがいが損なわれてしまうかもしれません。

私たち教育委員会としては、そうした数字に表れない部分にも、向き合っていく必要があると考えていました。

——なぜ〈みずほ〉と連携することになったのでしょうか。

市教委 山本 実は、以前からバイタルデータを用いた教職員のストレス可視化を模索しており、NTTPCコミュニケーションズと試験的に調査を実施したこともありました。ただ、データは取れても、それを読み解き、現場に還元していくプロセスが確立できず、手詰まり感があったのです。

そんなときに、NTTPCコミュニケーションズからご紹介いただいたのが〈みずほ〉でした。

RT伊澤 〈みずほ〉はこれまでも、金融の枠を超えて、日本の産業競争力向上や人材育成に取り組んできました。教育分野に関わるようになったのは、まさにGIGAスクール構想(※)を起点に、教育分野におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)が社会的に注目され始めた頃です。

※GIGAスクール構想…児童生徒1人1台の端末と高速ネットワーク環境を整備し、教育の質を向上させることを目的とした文部科学省の取り組み

テクノロジーの力で教育現場の変革を後押しできるのではないかと考えていく中で、教員の働き方をさらにより良くすることに着目いたしました。

幸手市教育委員会をご紹介いただいた時、調査を通じて「どうすれば先生方の負担を減らせるか」「どうすればやりがいを持って働き続けられる環境になるか」を考えることは、我々にとっても意義深いことだと感じました。

教員の「バイタル」を調べた理由

——今回のプロジェクトでは、どのような調査を実施したのでしょうか。

市教委 山本 バイタルデータの有用性を再検証することと、調査結果を現場への支援にまでつなげることを目的に、幸手市内の小学校6校を対象に100人強の教職員に調査を実施しました。

調査期間は2024年12月から2025年3月までの4ヵ月間。参加者にはウェアラブルデバイスを勤務中に装着していただき、バイタルデータを取得しました。

RT伊澤 バイタルデータからは自律神経のバランス、疲れ、集中、ストレスなど様々な心身の状態を知ることができます。また、教員の皆さんに極力負担をかけない手法を模索する中で、バイタルデータを用いることに行き着きました。

多忙な教員の皆さんに、長時間のアンケートや面談調査をお願いして負担をかけてしまっては本末転倒です。スマートウォッチ型や指輪型の端末を装着するだけで、日々の心拍の変動を可視化できるバイタルデータは、教員の皆さんにも負担の少ない手段と考えました。

ただ、バイタルデータだけでは働きがいやストレスのレベルは推定できても、そうなった背景までは見えません。

そこで補助的に、5分程度で回答可能な20問の「働きがい」をテーマにした簡易サーベイも実施しました。設問設計には、当社の人事コンサルティング部門の知見をいかし、社会人向けエンゲージメントサーベイを基に教育現場向けに最適化しています。

——取得したデータはどのように分析したのですか。

RT伊澤 バイタルデータは、個人を特定しないかたちで学校ごと・時間帯ごとに集計し、マクロな傾向を分析していきました。バイタルデータからすべてが分かるわけではありませんが、それぞれの学校の状態がおおまかに分かるだけでも、様々な仮説を検討するきっかけにすることができます。

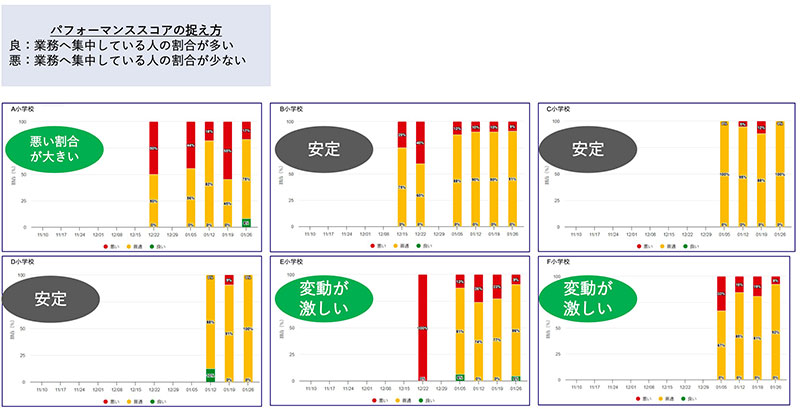

バイタルデータの分析結果。1日ごとの計測結果を棒グラフ化。赤が「悪い」、黄が「普通」、緑が「良い」を示している

さらに、収集したバイタルデータの分析結果とサーベイから得られた分析結果の相関も見ました。この2軸のデータを組み合わせることで、定量と定性の両面から現場のコンディションを多角的に把握できるようにしています。

調査結果が考えるきっかけに

——分析結果からどのようなことがわかりましたか。

RT伊澤 図の棒グラフが1日ごとのバイタルデータの結果で、赤が「悪い」、黄が「普通」、緑が「良い」を示しています。赤が多いほど、バイタルデータの結果が思わしくない教員の割合が多いということです。

まず明らかになったのは、学校ごとにバイタルデータの傾向に“差”があるということです。比較的安定している学校もあれば、変動が激しい学校や、全体的に低調な値が続いている学校もありました。

また、「働きがい」に関するサーベイでは、例えばある学校の「同僚からの支援を得られていない」と感じている教職員の割合が高いという傾向から、バイタルの数値からは分かりにくい「人間関係」や「職場の空気感」といった働きがいに関連する要因について状況をうかがうことができました。

——現場の印象と分析結果が食い違う場面もありましたか。

市教委 山本 ありました。例えば、明るく、エネルギッシュな印象を持っていた学校が、実際のバイタルデータでは「おとなしめ」の傾向として出てきたケースがあります。

教育委員会としては、普段から校長先生との会話や、地域・保護者からの声を通じて、学校現場の様子をある程度つかんでいるつもりでいました。

しかし、実際には表に出にくい課題が潜在していたり、日常的な雰囲気からは読み取れないストレス要因があったりすることを、今回の結果を通じて感じました。

——今回は調査の結果を参考に、一部の学校に支援施策を実施したそうですが、支援する学校をどのように選定したのでしょうか。

RT伊澤 6校の中で、バイタルの数値上で活力が全体的に低く、併せてサーベイ結果でも「働きがい」や「周囲からのサポート」等に関する項目でスコアが低調だった学校が1校ありました。

バイタルと主観の両方で課題が重なっていたため、この学校は重点的な支援対象となり得ると仮説を立て、教育委員会を通じ、学校側に今回の結果を丁寧に説明しながら、意見交換を行っていきました。

今回の調査は終了したのが年度末で、学校も忙しい時期だったこともあり、実際の支援は限定的になってしまいました。しかし、選定した学校に対しては調査結果を基にフィードバックを行いました。その結果、現場での実感とも近いことが分かりました。

現場の先生方と直接対話することで、数値の裏側にある事情や空気感について理解を深めることができたのは、非常に大きな前進だったと感じています。

さらに、働きがいや心理的安全性の向上に向けて、風通しの良い職場づくりを支援する専門家の知見を取り入れ、次年度以降を見据えた研修の在り方についても検討しました。

——教員の方たちと意見交換した際の反応はいかがでしたか。

市教委 山本 教員の皆さんは最初こそ「意外だ」という反応でしたが、データに自分自身の状態が反映されていると実感された先生からは「確かに心当たりがある」といった声も聞かれました。

今回の調査結果が絶対的な答えを示しているわけではありませんが、そこから「なぜだろう?」と立ち止まって考えるきっかけにはなる。そういった意味で、調査結果と現場感のズレをあえて可視化することには一定の意義があるのだと思います。

本プロジェクトの主要メンバー

持続可能な教育現場へ

——得られた知見を、今後どのようにいかしていきますか。

RT伊澤 今回の実証では、幸手市が抱える課題の解決に向け、DXによるデータ収集と分析の有用性を検証することができました。その中で、単に業務効率化にとどまらない、教員の心身の状態を多角的に可視化するアプローチとして、バイタルデータに加え、簡易サーベイを組み合わせた有効性にも新たな気づきが得られたことは大きな収穫でした。

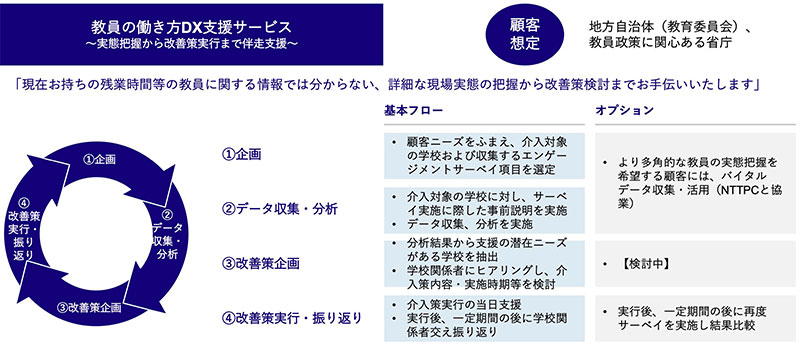

みずほRTが推進する教員の働き方DX支援サービス

今後は、今回の実証のように教員の働き方の実態把握から改善策実行まで一気通貫で伴走支援するサービス提供を通じ、学校を支える教員視点での教育DXの推進に尽力していきたいです。

市教委 山本 「働きがい」という概念を、データによって見える化できたことが、今回の最大の成果だと思っています。これまでは、教員の長時間労働の数字が課題視されがちでしたが、それだけでは本質は見えません。

2025年4月には埼玉県の働き方改革の基本方針が改定されて、残業時間だけでなく、教職員が働きたいと思える職場環境を重視するように示されました。

先生が本当にやりがいを感じながら働けているか。職場に信頼や協力の空気があるか。そうした“質”の部分を測っていく視点が、これからの教育行政には必要なのだと思います。本プロジェクトは、DXによってこの“質”を定量・定性両面から捉える基盤を提供しました。

もちろん、継続的に今回のようなプロジェクトに取り組むには予算や人員の壁もあります。しかし、先生方のコンディションを整えることは、巡り巡って子どもたちの未来につながるはずです。

まだ実現できていないことがたくさんありますから、そこはテクノロジーの力、そして様々な企業の力をお借りして取り組んでいければと考えています。

(撮影:吉田和生)