2025年7月11日

脱炭素は「藻類」から。「金融×バイオ」で育む次の産業基盤

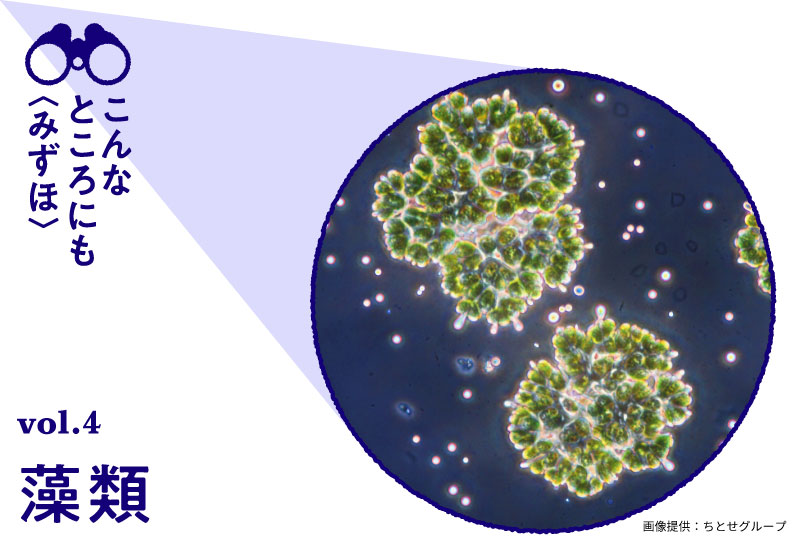

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、注目が集まる「微細藻類」。CO2を吸収し、さらに、燃料や素材としても活用が期待される次世代資源です。

〈みずほ〉は、バイオ技術に強みを持つちとせグループが主導する共創プロジェクト「MATSURI(まつり)」に参画。金融の立場から、微細藻類の研究開発と産業化を後押ししています。

多くの企業や団体が可能性に着目し、新たな産業づくりをめざすいま、微細藻類はこれからどう活用されていくのか。そして、そこに〈みずほ〉はどう関わっていくのか──。ちとせグループの猪崎風葉さんと、みずほ銀行の中村大輝が語ります。

日本の産業界が注目する「藻類」

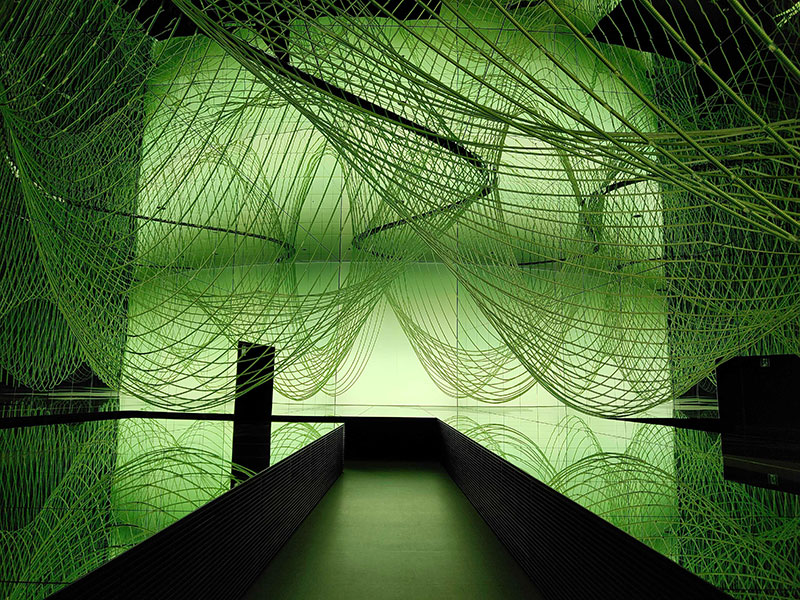

——大阪・関西万博の「日本館」で、藻類に関する展示が話題を呼んでいます。ちとせグループが技術監修、そしてMATSURIプロジェクトが協賛出展を担当しているそうですね。

CT猪崎 政府が出展する日本館のテーマは「循環」で、その3分の1が藻類をコンセプトとしています。

万博会場で出た生ごみを微生物の力で水や他の資源に変え、それで藻類を育てています。さらに藻類を素材にしたものづくり展示も行っており、日本館全体で「循環」を表現しているんです。

例えばパビリオンの一室では、チューブを張り巡らし、その中に生きた藻を流しています。チューブ全体が緑色に見え、まるで生き物の血管のようなインスタレーションになっています。

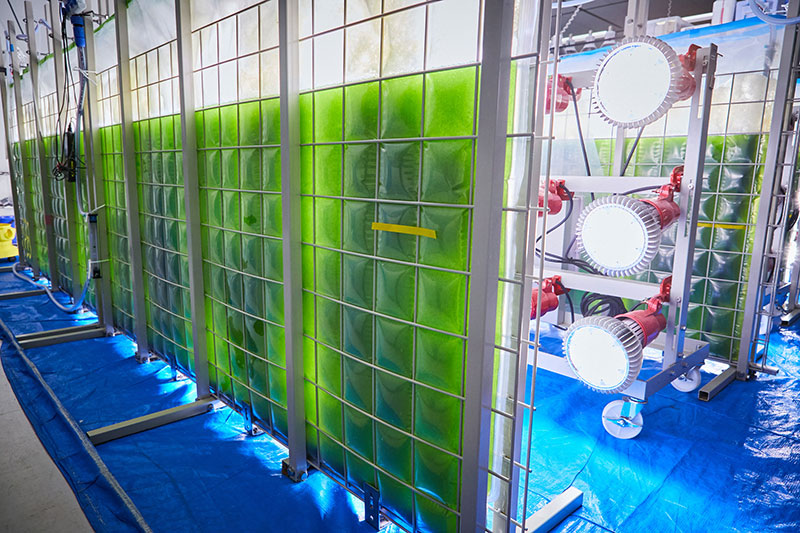

日本館で展示されているフォトバイオリアクター(写真提供:ちとせ研究所)

チューブの中を流れる藻は、実はちとせのメンバーが日本館の中で培養しているんです。生きた藻を展示空間で美しく、安定的に見せるための細やかな調整には高度な技術が必要で、実現するにはとても苦労しました。

この展示には、微細藻類の研究開発に取り組んできたちとせグループの技術者たちのこだわりと工夫が詰まっています。

とてもインパクトがある空間になっていて、SNSでの反応は上々です。長年研究してきた微細藻類研究の成果が日の目を浴びて、社会に羽ばたいていくきっかけになると期待しています。

——ちとせグループは微細藻類の研究開発で実績があり、2021年には研究成果を社会実装するための「MATSURI」プロジェクトを立ち上げています。多数の大企業が参加しているそうですが、このプロジェクトはどんなものですか。

CT猪崎 MATSURIは100以上の多様な企業・団体と共に、バイオを中心とした次世代産業の構築をめざすプロジェクトです。

千年先も地球が豊かであるためには、現在の化石燃料依存の産業構造から、バイオマスを活用した産業への転換が不可欠です。とても大きな挑戦ですが、多様なプレーヤーが力を合わせることで、より早く、より確かな実現につながると私たちは考えています。

世界中のあらゆる企業を巻き込み、新しい産業を「お祭り」のように創り上げる。それがMATSURIのコンセプトです。

当初MATSURIは、藻類産業の構築をめざしてスタートしたプロジェクトでしたが、多くの企業に参画いただく中で、微細藻類にとどまらずちとせグループが持つ多様なバイオ技術をいかし、広くバイオエコノミーを推進するプロジェクトに拡大しました。

様々なメーカー系の企業と化粧品や医薬品、食品、燃料などの用途開発を行ったり、エンジニアリング系の企業と共同で生産技術を研究開発したりしています。

「未知の領域」に投資を決めた理由

——みずほ銀行もMATSURIに参画しています。どのような経緯だったのでしょうか。

BK中村 私はスタートアップの成長支援を行うイノベーション企業支援部で研究開発型のディープテック領域を担当しています。

2023年の中頃、ちとせグループとビジネスマッチングや資金調達などについてお話しする中で、MATSURIへの参画のお話をいただいたのがきっかけです。

参画した理由は二つあります。一つは今後、産業活用が期待される藻類のポテンシャルに関する知見を〈みずほ〉自身が吸収すること。もう一つは、〈みずほ〉のネットワークを活用していただき、参加企業の拡大に貢献することです。

〈みずほ〉はビジネステーマとして「サステナビリティ&イノベーション」に注力しています。これからバイオ由来のものづくりの市場が大きくなっていくことが予測されるなかで、ちとせグループの微細藻類の培養技術は、AIの世界でいうChatGPTの登場のような、「産業の変わり目」になる技術だと期待しています。

こうした評価の背景には、他社と比較してみて分かる“差”があります。ちとせグループの一番の強みは、大規模生産を可能にする技術です。他の微細藻類のプレーヤーと比較しても、ちとせグループは先行した技術を持っていると思います。

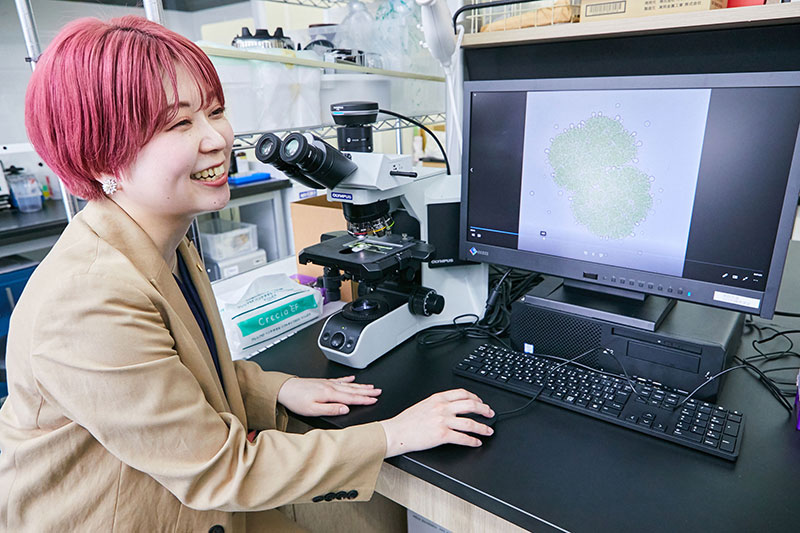

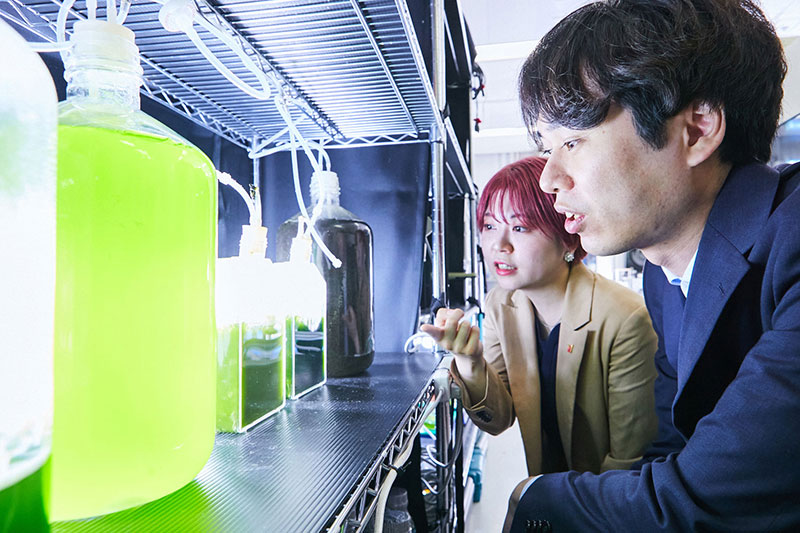

ラボでは様々な種類の微細藻類を培養している

CT猪崎 微細藻類をはじめとする光合成微生物の培養は非常に繊細で、さらに生産規模が大きくなるほど難易度が上がります。

これまで様々な企業が藻類の事業を立ち上げては撤退していきました。原因のほとんどは培養技術の部分にあります。スケールアップができないから、コストダウンができないし、採算が合わない。

ちとせグループも、最初は小さなフラスコから始まりました。そこから研究を重ねて一歩一歩、着実に生産規模を拡大し現在は5ha(5万㎡)の生産施設を稼働させています。

ラボでは生産性に影響を及ぼす環境要因や栄養素の研究を行う。ビニールバッグの中で微細藻類が育っている

マレーシア・サラワク州では、NEDO〈国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構〉の委託事業で取り組む5haの設備が稼働中

BK中村 微細藻類に限らず、研究開発型のスタートアップはスケールさせるのが一番大変なんですよね。ラボでできたものを拡張させていくのには、技術的なハードルがあるし、お金もかかる。

カーボンニュートラルの達成に向けて、海外では「スピード&スケール」というキーワードがよく使われています。カーボンニュートラル達成の期限が2050年と決まっているなかで、どのようにして迅速に拡大させていくかは重要なポイントです。

CT猪崎 カーボンニュートラルを語る上で重要なのが、藻の育て方です。微細藻類を生産している多くの企業は「従属栄養方式」を採用しています。これは藻類に餌を与えて育てるやり方で、植物体を育て、そこから得た糖分を藻類に食べさせます。

育てるのは比較的容易なのですが、餌となる植物体の生産や藻類の代謝でCO2が排出されてしまい、カーボンニュートラルの観点から非効率的です。

一方、私たちのやり方は「独立栄養方式」という光エネルギーとCO2による光合成だけで育てる方法です。独立栄養方式はCO2の効率的な削減につながりますが、培養を安定させるためにより高度な技術が必要です。

BK中村 微細藻類の生産は食糧生産と競合しないのも大事なポイントですよね。気候変動の影響で平均気温が上昇することで、食糧生産の収量減少も懸念されています。

その中で微細藻類の生産は、マレーシアの生産設備のようにビニールバッグさえ立てられれば、極端な話、砂漠や塩害地域など、農作物が育たない土地でも培養できます。

耕作地とバッティングしないことで、農業とトレードオフではなく全体の総量を増やすことができます。

——スピード&スケールの実現に向けて、これまでにちとせグループは73億円の資金調達を行っています。そのうちの10億円は〈みずほ〉からの出資ですね。〈みずほ〉は未知の技術領域をどのように評価し、出資を決めたのでしょうか。

BK中村 公開情報をリサーチしたり、他の微細藻類に関わる企業などの技術も見たりしながらリスク評価し、上場した場合のリターンなどを鑑みて、最終的に出資の判断をしました。

みずほ銀行内での合意を取り付けるに当たっては、決裁権者に現場を見てもらうことが欠かせないと思い、部門のトップをマレーシアの生産設備まで連れて行きました。

見渡す限り広がる生産設備の現場とMATSURIのコミュニティの中で活発に企業同士の議論が交わされる様子を目の当たりにした結果、私よりも上司の方が前のめりになりました。日本に帰国してからも、至るところでマレーシアで視察した微細藻類の話をしていたそうです。

脱炭素に寄与する藻類産業のビジョン

——循環型社会の実現に向けた、ちとせグループのロードマップを教えてください。

CT猪崎 当面の目標は、生産規模を100haに拡大することです。それに伴い、オペレーションの自動化も視野に入れています。100haという規模を安定的に運用するため、ちとせが持つAIテクノロジーなどの活用も想定し、技術開発を進めています。

2030年までに生産規模を2000haまで拡大していきたいと考えています。この規模になると年間の乾燥バイオマスの生産量が14万トンになり、商業化のめどが立ちます。

現在の5ha規模では、オペレーションに必要な電力やガソリンなどのエネルギーを生産する過程で排出されるCO2の量が、微細藻類が吸収するCO2の量を上回っています。

しかし、規模が2000haになればスケールメリットが働き、生産に伴うCO2排出量を、微細藻類の吸収量が上回るようになります。そうなれば、微細藻類の生産がカーボンニュートラルの実現に貢献できると期待しています。

また、生産規模を拡大することができると、原料の安定供給が可能になります。そうなれば、微細藻類由来の製品が私たちの暮らしの様々な場面に浸透していくはずです。

微細藻類から抽出する油は、石油と類似した組成であるため、化石燃料の代わりとしてジェット燃料や、ペットボトルのようなプラスチック製品、化粧品など、私たちの身の回りの様々なものを作る原料として活用できます。

油を搾った後のバイオマスにもタンパク質などの有用な成分が含まれるため、それらを活用して、食品や飼料への応用も期待されています。

現在、MATSURIには100を超える企業や行政、教育機関が参加していますが、それぞれの分野で微細藻類の用途を検討しているところです。そして、現在共同で用途開発をしている企業は、将来の買い手になってくれるプレーヤーでもあります。

技術があっても、それを生かす場やニーズがなければビジネスは動きません。MATSURIには多様な企業が参加しており、最初から用途を想定した研究開発ができる点は大きなアドバンテージです。

過去の実績ではなく、未来を評価する

——〈みずほ〉は今後、どのようにこのプロジェクトに関わっていくのでしょうか。

BK中村 2030年に向けて、ちとせグループが描くロードマップに寄り添いながら引き続き支援していきたいと考えています。

〈みずほ〉のネットワークをいかした企業紹介やビジネスマッチングの取り組みを継続・強化していくことに加え、更なる大規模化に向けた資金調達の支援も必要になっていくと考えています。

それがエクイティ(出資)の形なのか、デット(融資)の形なのか、あるいは他のスキームなのか、事業の進捗や市場環境を見極めながら、最適な資金調達戦略をともに検討し、実行していきたいと考えています。

スタートアップ・ファイナンスはトラックレコード(過去の運用実績や履歴)のない世界です。過去の決算書ではなく、未来を適正に評価すること。それが私の部署の使命だと考えています。

CT猪崎 〈みずほ〉には幅広い業界知識やネットワークで、私たちが持つ技術と市場のニーズをつなぐ役割を担ってもらっています。具体的な企業の紹介や事業連携の提案は、MATSURIを拡大するうえで不可欠です。

藻類産業を本格的に立ち上げるにはまだ多くの資金やパートナー企業が必要になります。お金はまさに新しい産業の血液であり、技術を社会実装し飛躍させるためには金融機関の力は欠かせません。〈みずほ〉のネットワークと金融の専門知識には引き続き大いに期待しています。