2025年6月13日

〈みずほ〉と探る未来 住宅大手×スタートアップの共創プロジェクト

人手不足と人口減少が進む中、住宅業界はビジネスモデルの転換を迫られています。そんな変化のただ中で、住宅メーカーのアーネストワンは業界の先駆けとして、新たな事業領域の開拓に挑戦しています。

この挑戦に伴走するのが、金融パートナーの〈みずほ〉です。革新的な技術や知見を持つスタートアップを巻き込み、新規事業創出を全面的に支援。スタートアップの発掘・選定、そして実証実験まで、アーネストワンの挑戦を一貫してサポートしています。

取り組みの全貌について、〈みずほ〉の担当者とプロジェクトをけん引するアーネストワンの藤谷知久さんが語り合いました。

将来の成長に危機感

住宅市場の変化に対応するため、アーネストワンが取り入れたのが、スタートアップとの共創で新たな事業の芽を育てる「アクセラレータープログラム」です。

テーマを設定し、それに共感するスタートアップを公募。コンペ形式で協業先を選定し、実証実験を経て、実現可能性を見極めます。〈みずほ〉は企画設計から運営、スタートアップの紹介まで、あらゆるプロセスでこの挑戦を支援しています。

——アーネストワンがアクセラレータープログラムを行うことになった経緯を教えてください。

AO藤谷 不動産・建設業界は人口減少や人手不足といった問題に直面しており、われわれの主力事業である戸建住宅やマンションの分譲事業も長期的には厳しくなっていくと言われています。

このままだと先細りになる——。そんな危機感から、住まいという枠を超えた新規事業の創出が欠かせないと考えていました。

私が所属する社長室で新規事業を担うことになったのですが、社内の視点だけでは見えないものも多く、外部からの知見を取り入れる必要性を感じていました。

そんなタイミングで〈みずほ〉からアクセラレータープログラムをご提案いただいたのです。

——アクセラレータープログラムは他の金融機関やVC(ベンチャーキャピタル)などでも提供していますよね。なぜ〈みずほ〉だったのですか。

AO藤谷 実は他行からも似たようなお話をいただいていたんです。でも、私たちが具体的な構想を描けずにいる中、他行はだんだんと及び腰になっていきました。

そんな中、粘り強く何度も提案を続けてくれたのが〈みずほ〉でした。私たちの台所事情を把握したうえで、率直な意見や提案をいただけたことも、〈みずほ〉にお願いする決め手になりました。

——〈みずほ〉はどのような体制で今回のプロジェクトに関わったのですか。

BK入江 このプロジェクトは、みずほ銀行、みずほリサーチ&テクノロジーズ、みずほキャピタルの3社がそれぞれの強みを生かして担当しました。

みずほ銀行は、日頃からアーネストワンと接点を持つ中で、このプログラムが課題解決につながると考え、課題の整理とプログラムの提案を行いました。プログラム開始後は、みずほリサーチ&テクノロジーズが企画立案から運営までを主導しました。

みずほキャピタルは、特にスタートアップ企業の募集において、出資先ネットワークを活用して、協業候補となるスタートアップの紹介を担当しました。

スタートアップの募集活動は、みずほ銀行も行いました。みずほ銀行は、スタートアップ向け専用サービス「M's Salon(エムズサロン)」に約4300社の会員を擁し、それぞれに法人担当がついています。スタートアップ企業の顔が見えていることが最大の強みであり、そのネットワークを活用しました。

若手社員の声から生まれたテーマ

——新規事業の開発に向けて、具体的にどのような取り組みを行ったのでしょうか。

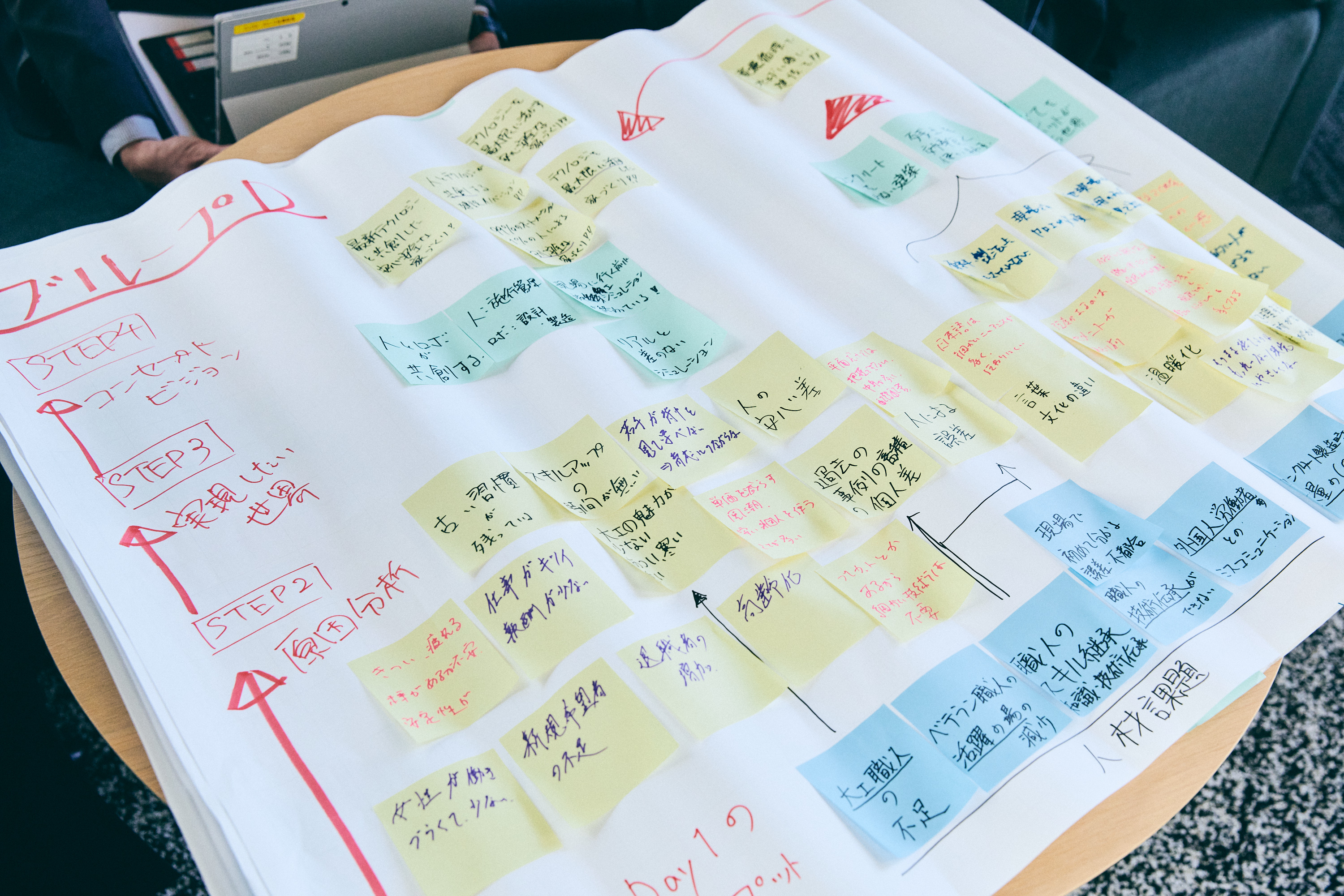

RT稲場 スタートアップの募集にあたり、まずは事業のテーマを明確にするため、アーネストワンでは2024年5〜7月にかけて社内ワークショップを3回実施しました。

アーネストワンの30代の若手社員を中心に、みずほリサーチ&テクノロジーズとみずほ銀行、みずほキャピタルのメンバーも参加して議論を深めました。

AO藤谷 実はプロジェクト開始当初は、何のためにアクセラレータープログラムをやるのか、自分たちでもよく分かっていませんでした。「スタートアップ企業の最先端技術で何かできれば」くらいに考えていたんです。

でも、ワークショップで若手社員が「会社の課題はこれじゃないか」「その課題を解決するために何ができるのか」など、若手ならではの率直な意見を出してくれたことで、徐々にアクセラレータープログラムの目的が明確になっていきました。

(キャプション:〈みずほ〉とアーネストワンの若手社員とで行ったワークショップ)

BK入江 日本が少子高齢化社会に突入する中、社会の中で住宅市場がどのように変わっていくか、未来を想像しながら意見を出し合っていただきました。CO2の排出削減や若者の住宅取得、社会とのつながりなど、多岐にわたるテーマで議論が盛り上がりました。

こうしたワークショップでは、アイデアを出しただけで実現に至らずに終わってしまうことが少なくありません。言いっ放しで終わらないように、各グループのアイデアを募集テーマへと落とし込むことを重視しました。

——ワークショップによってどのようなテーマが導き出されましたか。

RT稲場 現場のリアルな課題や未来への思いを語り合う中で出てきた意見を整理していくと、スタートアップを募集するテーマは自然と4つの方向性に集約されました。

最終的に、建設業界における「人とテクノロジーが共創する建設テック/環境に優しい家づくり」、不動産業務の「アナログな業務のイノベーション」、顧客・住人の視点からは「『住んだらトクする家』を目指す」、そして社会・地域に関する「地域社会のあり方をアップデートする」というテーマにまとめました。

(キャプション:テーマについての議論でまとめた資料)

AO藤谷 アーネストワンは、「マイホームを手に入れたいという夢を一人でも多くの人に叶えてもらいたい」という企業理念に基づき住宅を販売していますが、予算の制約などのために、立地や広さなど、何らかの条件を我慢しなければならない方もいらっしゃいます。

だからこそ、「住んでいるだけでプラスなことがある」「幸せに暮らせる」住まいをつくりたいという思いがあるんですよね。

BK入江 住宅を購入したお客さまが将来に希望を持てるように、例えば「住んだら副収入が得られる」「コミュニティーによる相互扶助が得られる」家はどうだろうといったアイデアが出ました。そういった議論を詰めていった先で出てきたのが「住んだらトクする家」というユニークなワードでした。

ユニークなスタートアップとの出会い

——スタートアップ企業の選考はどのように行われたのですか。

RT稲場 まず設定したテーマを受けて、〈みずほ〉の知見を生かしてアーネストワンとスタートアップの共創の仮説を検討しました。

また単にスタートアップを募るだけではマッチする企業が集まりにくいため、〈みずほ〉の3社が保有する豊富なネットワークを活用して声掛けをしていきました。

2024年8月に公募を開始したところ、45社から50の案が集まりました。熱意や社会課題への着眼点、アーネストワンとの親和性を重視して1次、2次審査で10案まで絞り込み、2025年1月に最終選考としてピッチイベントを開催しました。

AO藤谷 実は、最終選考まで役員には何も知らせないようにしていたんです。選考の過程で役員の意見を聞いてしまうと、どうしてもその意見に引っ張られてしまいますから。「最後にしっかり報告するから、途中は任せてほしい」と社長に伝えて、承認を得ました。

ですから、アイデアを初めて役員に披露する場となった最終のピッチイベントは緊張しましたね。

結果的に、役員から「あのアイデア、いいね」など前向きな意見をもらえて、一安心しました。

——どのようなスタートアップが採択されたのですか。

AO藤谷 最も意外性があったのは、「地域社会のあり方をアップデートする」分野で選んだ、水産業のリブルです。

リブルは日本の水産業の担い手の高齢化、海の環境変化などによる水産業の持続性に課題意識を持ち、解決策の一つとして牡蠣(かき)の「スマート養殖技術」を確立している会社です。

最初は「牡蠣の養殖と住宅の間にどんな関係があるのだろう」と疑問に思いましたが、リブルはアーネストワンのトレーラーハウスを養殖した牡蠣を提供する場として活用し、水産業を盛り上げることができないかと構想してくれました。「そんな視点があるのか」と驚きましたね。

アーネストワンはトレーラーハウスやコンテナハウスを震災時の仮設住宅として提供しており、「地方創生」という社会課題の軸で共創できる案件と考えています。

——住宅事業の延長線上からは想像できないユニークな共創ですね。他のスタートアップはどうですか。

AO藤谷 不動産DXの分野のイマクリエイトは、XR(現実と仮想空間を融合させる技術)を使って物件の間取りをバーチャル空間で自由に体験できる会社です。

一般的に、モデルルームはスペースの都合上、一部の間取りしか用意できないのですが、XRならばスペースやコストを抑えつつ、いろいろなパターンの間取りを体感してもらえます。販売現場での活用に大きな可能性を感じました。

建築テックのJOYCLEの技術も印象的でした。建設現場から出る産業廃棄物を、燃やさず・運ばず処理できて、さらにその灰をセラミック建材にアップサイクル(再利用)できます。環境負荷を下げながらコストも削減できるという、非常に現場寄りの提案でした。リサイクル事業と相性が良く、循環型社会の実現のための取り組みとして大きな可能性を感じました。

顧客/住人の分野のSpaciaNet Japanは、戸建住宅を民泊や体験型宿泊施設として活用する提案で、いわば“稼ぐ家”という発想です。分譲住宅に付加価値をつけるという観点で、「これなら価格を上げても売れるかもしれない」と役員が強く関心を示していました。

どの企業も、私たちだけでは考えつかなかった視点や技術を持っていて、共創の意義をあらためて実感しました。

「ともに挑む」実証フェーズへ

——最終選考で採択された4社との取り組みは、現在どのような段階にありますか。

RT稲場 各スタートアップのアイデアについて事業化が可能かを検証するPoC(Proof of Concept)のフェーズに入っています。2025年9月頃をめどに事業化の可否を判断する予定です。

〈みずほ〉は検証のためのKPIの設計やプロジェクトの評価軸の明確化など、「成功とは何か」を可視化する支援も行っています。事業化を判断するための“共通のものさし”を明確にすることもわれわれ支援の一環です。

限られたPoC期間の中で、「何をKPIとすれば、事業化の判断材料となるのか」を明確にすることは、スタートアップとアーネストワンの双方にとって難しい課題です。両者の認識をすり合わせ、適切な数値目標を設定することが求められます。

そこでみずほリサーチ&テクノロジーズは、ゴール、目標、KSF(重要成功要因)、KPIをツリー構造で整理して、めざすべき指標の明確化を支援しています。

AO藤谷 実は、プロジェクトを始める前は、「外部に頼らず自分たちだけでも進められるのでは」といった声が社内から上がっていました。

しかし、例えばPoCのKPI設定など、私たちには経験がありません。PoCでの目標設定や進ちょく管理の方法など、〈みずほ〉のノウハウは目を見張るものがあります。プロにお願いして良かったと思います。

(キャプション:ピッチコンテストは丸の内の〈みずほ〉の施設で行われた)

——今回のプロジェクトを通じて得られた成果や、今後の展望について教えてください。

BK入江 〈みずほ〉の企業理念「ともに挑む。ともに実る。」を、まさに体現した取り組みだと思います。

アーネストワンに新しい事業が生まれれば、資金調達や決済のサポートなど銀行としてのビジネスにつながっていきます。お客さまの成長がそのまま私たちの成長にもつながっていく、Win-Winの関係を築いていくことが、このプログラムの本質的なゴールだと思っています。

RT稲場 大企業は、計画的で効率性を重視するゆえに外部の新しい視点と融合するのが難しい側面があります。私たちは、両者の間に立ち、その結びつきを円滑にしながら、新たな価値を創出する「潤滑油」のような存在でありたい。他の業界でもこうした取り組みを広げていけたらと思っています。

AO藤谷 正直、これまでは「何か新しい事業をやらなきゃいけない」と思っても、なかなか動き出せませんでした。

今回ようやく、〈みずほ〉の力を借りることで、一歩を踏み出せた感覚があります。若手社員が積極的にアイデアを出し、主体的に動く姿を見て、新たな事業が生まれる可能性を感じました。

このプログラムを一過性のものにせず、第2弾、第3弾と続けていくことで、組織全体の底力を引き出し、より広く社会に貢献できる企業に成長していきたいと思っています。

(撮影:小池大介)