2025年4月4日

金融の力でコンテンツ産業に革新を。〈みずほ〉が立ち上げるアニメ映画ファンド

アニメ映画に新しい資金調達の道を開くことで、日本のアニメ産業を盛り上げたい——。そんな熱い思いから、アニメ映画に出資するファンドを〈みずほ〉が設立します。

コンテンツ産業に詳しいクエストリーとみずほ証券が手を組み、アニメ映画製作費の調達を目的としたファンド「Talent of Talents(タレント・オブ・タレンツ)」の立ち上げに向けて動いています。

金融の仕組みを使って多くの投資家から製作費用を集められるようになると、より大きな予算の作品を作ったり、アニメ作品を作る機会を増やせたりするかもしれない。ファンド設立にはそんな思いがあるといいます。

それは一体どういうことでしょうか。

アニメ産業の新しいエコシステムを描くプロジェクトについて、クエストリーの伊部智信代表とみずほ証券の担当者が対談しました。

アニメ業界の資金調達の課題に挑む

——なぜ、アニメ映画のファンドを立ち上げるのでしょうか。

QE伊部 日本のアニメ産業の市場規模は拡大が続いており、特に海外需要が大きく伸びています。海外での売り上げが全体の半分を占めるまでになりました。

しかし、アニメの製作費に目を向けると、出資者の顔ぶれは長らく変わっていません。

アニメ映画は複数の企業が共同でお金を出し合い、製作・興行する「製作委員会方式」が一般的です。主な資金の出し手は、映画館に作品を供給する配給会社や原作の著作権を持つ出版社、テレビ局、広告代理店などアニメ事業に関係する企業です。

ただし、製作に直接関わらない第三者が出資者として加わる仕組みは確立していません。そこに一つの課題があると考えています。

海外の場合は、金融機関やファンドなどが資金を出す仕組みができているので、アニメ製作で大きなお金を集めることができます。こうした資金調達の仕組みの違いが、アニメ1作品あたりの製作費の規模や、作品の機会の格差を生んでいるのではないか。

そんな思いで、日本でエンタメに投資する金融商品を作りたいと模索していた時に、「日本でそういうことをやるならこの人しかいない」とみずほ証券の富張さんを紹介されました。

SC富張 「コンテンツと金融をかけ合わせた取り組みを一緒にやりませんか」という、とても壮大な相談をいただいたのがきっかけでしたね。

「製作委員会方式」は事業を理解する事業者が出資するという素晴らしい仕組みだと思います。

基本的に出資するのは映画配給会社や出版会社などです。アニメ制作会社も出資は可能ですが、大きなリスクを取ることができる会社は限られます。

そうなると、制作会社以外の事業者が、制作会社や絵を描くアニメーターなどに「高品質な作品をできる限り安く作ってほしい」と求めやすくなります。結果として、制作会社側は作品をヒットさせてもあまり恩恵にあずかることができません。

しかし、ここに第三者の資金を入れることができれば、各事業者と連携しつつ、様々な課題を解決していくことができるのではないかと考えています。

例えば韓国では、映画製作費の9割をファンドからの投資でまかないますが、収益の4割は制作会社側に分配されるそうです。世界的な大ヒット作品を一つでも出せると、制作会社は大きな利益を得ることができます。

お金を出す人、事業をまとめる人、作品を作る人、三者のバランスがうまくとれているので、作る側にもインセンティブが働くようにしないと良い作品ができないという意識があります。

もちろん、日本は韓国と事業の構造が異なるので、いきなり作る側の取り分を大幅に増やすのは難しいでしょう。

それでも、日本のアニメ映画に第三者が投資できるようになることで、今までできなかった企画ができたり、映画化の機会自体を増やせたりできると思います。結果的に、制作現場やクリエイターに還元できるものが増えます。

出資者が多様化することは、機会創出や事業リスク分散において各事業者、ひいてはアニメ産業に寄与すると思いますが、最も恩恵を被るのは制作の現場であり、クリエイターなんです。

海外市場を意識

——アニメ映画ファンドの具体的な内容を教えてください。最も重要なのは、投資対象とする作品選びだと思うのですが、ヒットを見込める作品に新規の投資家が参加するのは難しいのでは。

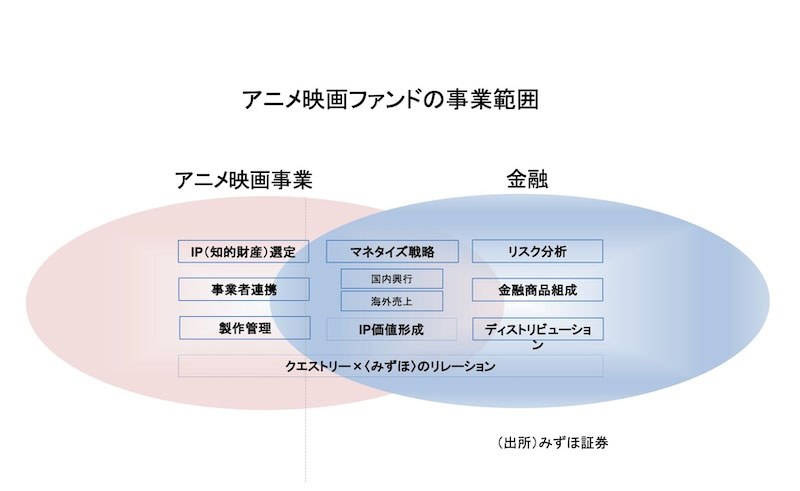

QE伊部 今回のアニメ映画ファンドは、作品選びを含むコンテンツの企画部分はクエストリー、金融商品として整備する部分はみずほ証券、という役割分担になっています。

ただ、事業と金融商品は相互に関係しますので、それぞれが個別に動くというより、共有や相談をしながら進めています。

まず50作品程度を候補として選定して、そこからさらにスクリーニングをかけて2、3作品まで絞り、資金を募っていきます。ある程度資金が集まったら、作品の製作に入ります。

基本的に対象は、原作がある作品です。ただ、誰もがヒットを確信するような作品でわれわれがメインの出資者となるのはやはり難しいでしょう。

配給会社や広告代理店など、国内外のコンテンツ事業者にヒアリングをして原作を映像化した場合のニーズを聞くなどして、事業者が「これは」と思う原作を選び、企画を作っていきます。

——1作品あたりの製作費の規模はどれくらいを想定しますか。

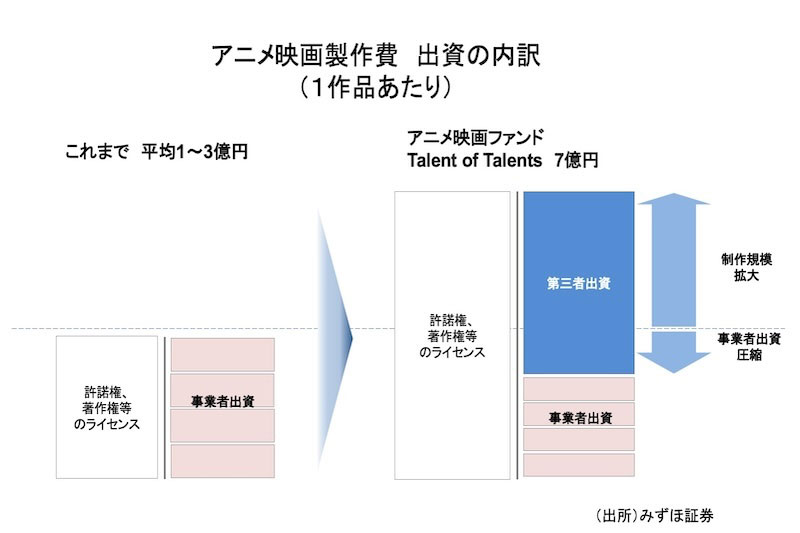

SC富張 海外市場での売上もイメージしたうえで逆算すると、1作品あたり7億円の製作費であれば、作品のクオリティと収支のバランスがとれるのではないかと考えています。そのうち5億円を我々のファンドからの出資で賄う想定です。

アニメ映画1本あたりの製作費は平均で3億円程度と聞きますが、お金をかけた大作となると10億円前後になることもあります。ですから、製作費7億円というのは一定のクオリティを期待できつつ、資金の回収にも配慮した規模感ということになります。

課題は透明性の確保

——近年は株式以外にも、不動産や美術品、果てはワインまで様々なものが投資対象になっていますが、これまでアニメ映画のファンドはなかったのでしょうか。

SC富張 実は2000年代初頭からコンテンツ産業の資金調達をサポートする取り組みはあって、話題になったものもありました。しかし、継続的に成功しているものはなく、市場に定着していません。金融商品として成熟していなかったためだと思います。

アニメ映画は一般的にあたり外れがあるので、投資資金を回収できずに元本割れする可能性は十分にあります。しかし成功確率よりも問題なのは、ファンドで集めたお金がどのように使われ、どのように収益を上げるのか、その部分が十分に可視化されていなかったことだと思います。

上映する映画館、そこでの収容率、配給会社はどこと組むのかなど、運営やマネタイズに関するプランを投資家がきちんと理解した上で投資できる環境を用意しなければなりません。

「Talent of Talents」では、費用や収益の見立てをしっかりお伝えしていくことが、アニメ映画作品を投資対象にする第一歩だと考え、取り組んでいます。

——リスクも含めて投資を判断できる環境を用意することが重要だということですね。

QE伊部 そうですね。もちろん、国債や不動産と比べれば、収益の確実性は下がります。

しかし、プライベート・エクイティ(PE、未公開株式)への投資も、確実性が低い点では同じです。未上場のスタートアップ企業は30年前には投資対象として認められていなかったので、当時の投資家は苦労したと思います。といはいえ、徐々に投資家の裾野が広がっていって、今やPEファンドは人気の金融商品になっています。

同様に、アニメ映画を含むエンタメ投資も、様々な金融商品の中の一つとして定番化する可能性は十分にあるでしょう。

むしろ、アニメ映画という事業に特化している分、リスク・リターンを予測しやすく、投資商品として成り立ちやすい面があると思います。

過去の失敗を参考に

——お金はどこから集めますか。プロの機関投資家ですか。個人のアニメファンから集めることも視野に入れていますか。

SC富張 このファンドの金融面での付加価値は、ファンの方たちに作品や作家への投資機会を提供することと、プロの投資家にアニメ産業という有望な市場への投資機会を提供することの2つがあると思っています。

映画ファンド第1弾を成功させて次につなげていくためには、一定の規模が不可欠なので、まずは機関投資家から資金を募っていきます。

ただし、現状では〈みずほ〉のお付き合いのある投資家に既存の金融商品と同じようにおすすめしても、うまくいく話ではありません。

今、お声がけをしている中で反応が良いのは、やはり一緒にアニメ事業をやりたいという思いを持っている方々です。投資家の方へヒアリングをかけながら商品をブラッシュアップしていく段階なので、クエストリーが持つコンテンツ事業者とのネットワークに頼っている部分が大きいです。

商品の内容が固まれば、〈みずほ〉の投資家とのリレーションがいきてくると思っています。

投資家からのお金の調達のめどが立ち次第、投資をする作品を選定して、実際の運用へと移っていきます。

そして慎重に段階を経てファンドを成長させて、将来的には世界中の個人投資家からお金を募集できたら面白いと思っています。

QE伊部 私たちにとっては、〈みずほ〉のような信頼のある金融機関と組んでいることのメリットは計り知れません。私たちの会社が単独で「アニメファンドをやりたい」と言っても、なかなか進むものではないですから。

コンテンツ事業者からすれば自分たちの大切なコンテンツを預けるわけですし、投資家にとっても金融機関がどこなのかは重要です。

今回のようにアニメ産業の構造を変えるような取り組みに、〈みずほ〉が正面から向き合ってくれていることの意味は、とても大きいと思います。

金融の力でアニメ産業を支援したい

——今後、ファンドを通じてどのように日本のアニメ産業に貢献していきたいですか。

SC富張 日本の産業の中で国際競争力があって、将来が有望視されているものと言えば、外食とアニメです。アニメ産業の既存の事業者の力は大きなポテンシャルを秘めています。そこに第三者の資金を活用できる仕組みがあれば、さらなる競争力を生み出すことができます。国内だけでなく、海外からも注目される取り組みになると思います。

QE伊部 金融業界に数十年携わってきましたが、金融業はサポーターだと思っています。お金集めなどを金融機関に任せることで、産業を巡るお金が増えたり、新しい商品やサービス、作品が生まれたりするわけです。

必要とされているところにお金を届けることにやりがいを感じますし、映画ファンドでもお金を必要とする関係者のニーズに応えたいと思っています。