2025年2月28日

【新連載】〈みずほ〉が仕掛ける伝統工芸×AI。新たな可能性を開く異色コラボ

伝統工芸が直面する課題に〈みずほ〉が生み出した最新のAI技術で応える挑戦が動き出しました。

日本の伝統工芸の活性化に取り組むJ&J事業創造(JTBとJCBの合弁会社)とともに、みずほリサーチ&テクノロジーズがAIの技術開発を担い、みずほ銀行が事業化をコーディネートする形で、福岡の伝統工芸・博多織の新しいデザインを生み出す異色のプロジェクトが進んでいます。

最新技術と伝統技術を融合させるユニークな取り組みについて、プロジェクトを推進する3社の担当者が語り合いました。

新たな特許技術を社会にいかす

——このプロジェクトではどのようなことに取り組んでいるのですか。

J&J荒川 伝統工芸は日本が誇る物作りであり、地域の観光資源にもなっていますが、担い手が減り、市場規模の縮小が進んでいます。

そうした課題に対して、J&J事業創造では伝統工芸をテクノロジーとアイデアによって活性化し、新たな収益機会を作り出す事業「Bank of Craft(バンク・オブ・クラフト)」を展開しています。

私たちが特に注力しているのは、伝統工芸のデザインや知的財産権に関わる部分を整理し、活用できるようにすることで、伝統工芸を活性化するエコシステムを作ることです。

伝統工芸の未来を作るには、様々な企業や技術が協力し合う必要があります。そこでセミナー等を通じて仲間を募っています。その過程でみずほ銀行デジタルイノベーション部の金森さんに出会いました。

伝統工芸では人手不足が進んでいて、例えば、織物の分野では新しい図柄を考案する絵師が少なくなっています。

金森さんからみずほリサーチ&テクノロジーズが開発した「絞り込みAI」の話を聞いた時、伝統工芸が直面する課題を最新のテクノロジーで解決できる可能性を感じました。この出会いをきっかけに、絞り込みAIを福岡の伝統工芸・博多織のデザイン制作に応用するプロジェクトが始まりました。

RT小泉 絞り込みAIは、複数の候補画像からユーザーがイメージに近い物を選び、その選択を基に類似した画像を新たに生成する、という生成と選択のプロセスを繰り返すことで、言葉では表現しにくいイメージを具現化する技術です。

人間は何か物を作る時などに「もう少しこういう感じにしたい」と頭に漠然としたイメージを浮かべますよね。いわば、絞り込みAIは、そういったぼんやりしたイメージを形にする手助けをしてくれます。

今回は、博多織の新しい図柄について、絞り込みAIでユーザーの好みを取り入れながら、伝統的な柄の特徴をいかした新しいデザインを作り出すことに挑戦しました。

もともとこの技術は、加齢した顔をシミュレーションする技術など、顔画像処理の研究から生まれました。生成AIが注目される以前に開発し特許を取得した技術ですが、生成AIとの相性が良く、様々な分野での活用可能性を探っていたところでした。

BK金森 荒川さんに出会ったのは、2023年10月に行われたオープンイノベーション施設でのイベントでした。みずほリサーチ&テクノロジーズの絞り込みAIの技術を伝統工芸の分野の社会課題の解決につなげられないかと相談しました。

みずほ銀行デジタルイノベーション部は、〈みずほ〉が持つデジタル技術を使って新しい価値を生み出すことに挑戦する部署です。絞り込みAIには、画像に限らず、文章や音楽など様々な分野への応用の可能性を感じて、ビジネス機会を探っていました。

加えて、外部との共創によって既存の金融領域にとどまらない新規事業開発や社会課題の解決をしていくことに挑戦したいという思いを抱いていたタイミングでもありました。

「博多織らしさ」をAIで再現する難しさ

——どのようにして絞り込みAIを使って博多織のデザインを作るのですか。

RT小泉 2024年12月の実証実験のために開発した絞り込みAIを使った図柄作成のシステムでは、まず、「ゴージャス」「キュート」「クール」等いくつかのテーマの中から一つ選びます。

画面に提示された複数の図柄の候補からイメージに近い物を選ぶと、それを基に新たな図柄の候補が提示され、その中からまた一つ選び、と繰り返していくことで、最終的に自分がイメージした図柄に近づいていくというコンセプトです。

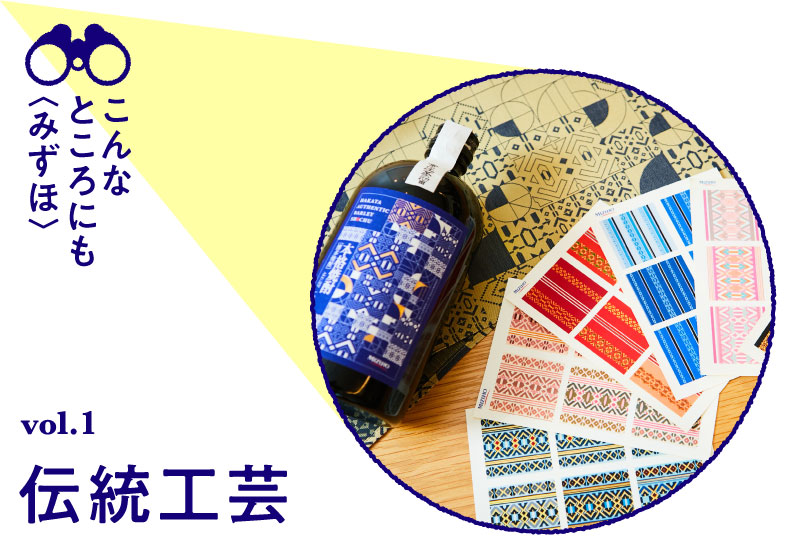

(絞り込みAIを使用して作成した博多織デザインの例。博多織写真:吉田和生)

J&J荒川 最初は大変でしたよね。初めて見た絞り込みAIで作った図柄は、それらしい感じはあるけれど、博多織のデザインとは呼べない物で、「博多織はどこに行ってしまったんだ……」という感じになってしまいました。

(写真:吉田和生)

RT小泉 このプロジェクトは難しい課題が山積みで、特に博多織の特徴的な図柄を保持しながら新しいデザインを生成するところが難しかったです。

単に生成AIに博多織の柄を学習させるだけでは博多織の柄を保てず、博多織らしさが失われてしまいます。また、絞り込む過程で類似したデザインを新たに生成する際も、素朴な方法では図柄が崩れていってしまいます。

そこで、博多織の図柄の型から大きく逸脱しないような仕組みを導入したり、絞り込む過程で図柄がなぜ崩れるのかを理論的に分析し補正処理を加えたりするなど工夫をしました。他にも、システムの操作性を意識した高速化を施したりしています。

BK金森 一目で「博多織だ」と分かる結果を出せるところまで持っていくために、みずほリサーチ&テクノロジーズ、みずほ銀行、J&J事業創造の3社が一体となっておよそ1年に渡って打ち合わせを重ねました。

(キャプション:3社合同の打ち合わせでは10人程度が集まって議論した。写真:吉田和生)

実証実験から見えた可能性

——こうして開発した博多織の絞り込みAIを、2024年12月に福岡の百貨店で開催したイベントで披露したそうですが、反応はどうでしたか。

(J&J事業創造のイベント「CRAFT DESIGN MEETS FUKUOKA」に〈みずほ〉が出展した)

BK金森 絞り込みAIを使った博多織デザインの実証実験として参加しました。デザインの探索から提示までの技術やシステムの操作性などを検証しました。

会場に設置したタッチパネルに表示される質問に答えていくと、自分だけのオリジナルの柄ができるという物です。シールとして出力して持ち帰っていただけるようにしました。

会場では多くの方に楽しんでいただけましたし、「〈みずほ〉がこんなことをやっているんだね」という反応もありました。

(写真:吉田和生)

RT小泉 でき上がった図柄を見て「かわいい」と喜んでいるお客さまを見てうれしかったです。博多織に詳しいお客さまからは「これはあの柄がベースになっているんですね」という声もありました。

一方で、操作性の改善点も見えてきました。実際に使った方から、「もっといろいろなデザインを見てみたい」という要望がありました。

絞り込みAIはイメージに合う画像の選択を繰り返すことでイメージを具現化していきますが、逆に「イメージを広げていきたい」となることもあるということですね。これは技術的には可能で、既に検討を始めています。

(写真:吉田和生)

J&J荒川 新規事業の取り組みを難しくしている要因の一つは、アイデアや技術を社会で検証する機会が限られているということです。それが分かっていたので、この取り組みをお披露目するために福岡でのイベントを企画しました。

伝統工芸の分野でも生成AIの活用という面白い取り組みがあることや、博多織でもクール、レトロ等、いろいろな表現を楽しめることを多くの方々に知ってもらうことができました。

博多織の工芸者の方々からも、「自分たちの発想にはないデザインができて新鮮」という声をいただきました。将来的には博多織をデザインする際のサポートツールになるかもねという前向きなご意見もありました。

伝統工芸×テクノロジーの未来

——今後の展開についてどのようにお考えですか。

J&J荒川 このプロジェクトは大成功だったと思います。博多織の絞り込みAIのモデルを応用して、ウェブ上で自分好みの柄を発注できるようにしたり、文具などのメーカーとコラボしたりすることもできそうです。

今回の博多織の取り組みは、これまでの伝統工芸の世界では難しかった、デジタル技術を活用した新しいビジネスモデルを作っていけると考えています。工芸士さんの技術や伝統を守りながら、新しい価値を生み出していく。そういった取り組みの第一歩として、今回のプロジェクトは大きな意味がありました。

伝統工芸の分野は知財管理の部分がすごく曖昧(あいまい)で、音楽業界におけるJASRAC(日本音楽著作権協会)のような仕組みがなく、デザインが商業製品に使われても担い手に適切な対価が還元されないこともあります。

今後は知財管理の仕組みを整理し、工芸士に利益が還元されるエコシステムを作ることで、より多くの企業との協業も進めやすくなると考えています。

(写真:吉田和生)

RT小泉 伝統工芸の分野に関わるのは初めての経験でしたが、非常に刺激的でした。技術面ではまだ改善の余地はありますが、基本的な仕組みは確立できたと考えています。今後は、より使いやすいインターフェースの開発や、生成するデザインを制御する技術の開発などに取り組んでいきたいと思います。

絞り込みAIで作成した図柄を基に作られたこの焼酎のラベルを見た時はうれしくて、思わず3本買ってしまいました(笑)。

(焼酎ラベルは絞り込みAIで生成した図案を基にデザインされた。写真:吉田和生)

BK金森 現在、12月の実証実験で集めたユーザーアンケートを分析しているところで、その内容を参考に、今後の戦略を考えていくことになります。また今回の結果を踏まえて、絞り込みAIの他の活用法の可能性も探っていこうと思っています。

これからもお客さまと〈みずほ〉との共創で、新たな可能性をどんどん形にしていきたいですね。