2024年12月13日

グループ横断で挑む。

新たな価値を見出す〈みずほ〉の「インパクトビジネス」とは?

さまざまな社会・環境課題を抱えている現代社会。企業にもこうした課題解決と自社の企業価値の向上を両立させることが求められています。そこで注目されているのが、事業や活動の結果として生じた社会的・環境的な変化や効果である「インパクト」です。ポジティブ・ネガティブ双方のインパクトを可視化し、経営上の意思決定の重要な要素として捉える考え方が広まりつつあります。事業活動を通じポジティブなインパクトを生み出し、ネガティブなインパクトを緩和することで、社会や環境にとってプラスの働きかけを行うことが、企業価値の向上にも貢献すると考えられているのです。

そのような状況の中、〈みずほ〉ではお客さまとさまざまな領域で多様なインパクトを共創し企業価値の向上をめざす、インパクトビジネスの取り組みを進めています。グループ横断で取り組む、〈みずほ〉のインパクトビジネスの「今」とは?推進する3人が思いを語りました。

吉村 圭悟

株式会社みずほフィナンシャルグループ

中野 紗織

みずほ信託銀行株式会社

和田 正嗣

みずほ証券株式会社

(1)「連携力を強みに」。7社が一体となって挑むインパクトビジネスとは

以前から事業活動や投融資の判断の際に活用されてきた「リスク」と「リターン」という二つの軸に加え、第三の軸として注目を集めている「インパクト」という概念。この概念を生かした〈みずほ〉のインパクトビジネスとはどのようなものでしょうか。みずほフィナンシャルグループの吉村はこう語ります。

株式会社みずほフィナンシャルグループ 吉村圭悟

「インパクトと聞くと、インパクト投資がまず思い浮かぶ方も多いかと思いますが、インパクトの概念自体はそれより広義です。社会や環境に対してポジティブな影響を与えたいという"意図"がインパクトビジネスにとっては最も重要な要素です。お客さまの事業活動に対して、私たちは銀行、証券、信託、アセットマネジメント、コンサルティングなどのさまざまなグループ会社の機能や、ステークホルダーの皆さまとの関係を生かした「つなぐ力」で、お客さまとともに、意図をもってインパクトを共創していく。それが私たちの考えるインパクトビジネスです。お客さまとのインパクトの共創を通じて、社会課題の解決と企業価値の向上の好循環をめざしています」(吉村)

2023年から〈みずほ〉では、グループ会社から集まったメンバーでワーキンググループ(以下WG)※をつくり、インパクトビジネスの推進に向けて活動しています。WGを構成するのはみずほフィナンシャルグループをはじめとする〈みずほ〉グループの7社から集まった約30人。WGが結成された経緯について、吉村は次のように語ります。

※WGにはみずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券、みずほリサーチ&テクノロジーズ、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー、アセットマネジメントOneが参加。

「インパクトファイナンス1つを例にしても、融資する担い手やインパクトを評価する担い手など、インパクトビジネスには複数の関係者が存在します。さらに、インパクトのコンセプトはあらゆる商品・サービスに組み込めますし、その組み込み方も決まっているわけではありません。それなら、融資は銀行、債券は証券会社と区切らずに、グループ会社おのおのの強みを生かして、それぞれが持ち寄った構想を基に皆で課題解決をしていった方が、良い提案が生まれると思ったんです」

ワーキンググループの様子。この日は〈みずほ〉としてのインパクトビジネスの発信のあり方について、具体的な話し合いが行われていた。なお、グループ間の情報共有はコンプライアンスを遵守して行われている。

WGは基本的に、〈みずほ〉が推進するインパクトビジネスの大きなテーマ(課題)についてどのような解決策が考えられるか、大まかな方向性を決める場所です。会議を経て方向性が決まると、テーマと深く関連するメンバーによるサブワーキンググループが組まれます。ここには専門性を持つWG外のメンバーが加わることもあり、より具体的な解決策を、よりコアなメンバーで検討することになります。

(2)いざ、会議室の外へ。動き出した"インパクト"プロジェクト

2024年5月には〈みずほ〉が掲げるインパクトビジネスの考え方や取り組み方針についてまとめた『インパクトビジネスの羅針盤』を公表。

すでに社外と連携を深めた、実務につながるプロジェクトもいくつか動き出しています。

みずほ信託銀行が中心となって進めている「不動産インパクト評価」もその一つ。これは、不動産物件をインパクトの観点から評価する試みです。本プロジェクトのリーダーであるみずほ信託銀行の中野は語ります。

「インパクトという概念については、実はWGが始まる前からビジネスの重要テーマとして研究していました。不動産や年金、信託プロダクツ、証券代行等の信託業務はこれまでも社会にインパクトをもたらしてきましたが、これからはより社会課題解決起点での信託ビジネスの創出が求められるのではないか、と考えていたんです。WGにお声がけいただいたことで、おぼろげに思い描いていた新しい取り組みに具体性が出てきました。早速、みずほ信託銀行と、融資の分野でインパクト評価の実績があったみずほリサーチ&テクノロジーズを中心に、WGを構成する有志メンバーで不動産に関するサブワーキンググループが結成されました」(中野)

みずほ信託銀行株式会社 中野紗織

その後、みずほ信託銀行とみずほリサーチ&テクノロジーズは、共同で評価フレームワークを策定。みずほ信託銀行グループのみずほ不動産投資顧問が組成したSPC(特別目的会社)が開発を手がける、仙台市内のオフィスビルのインパクト評価を実施しました。

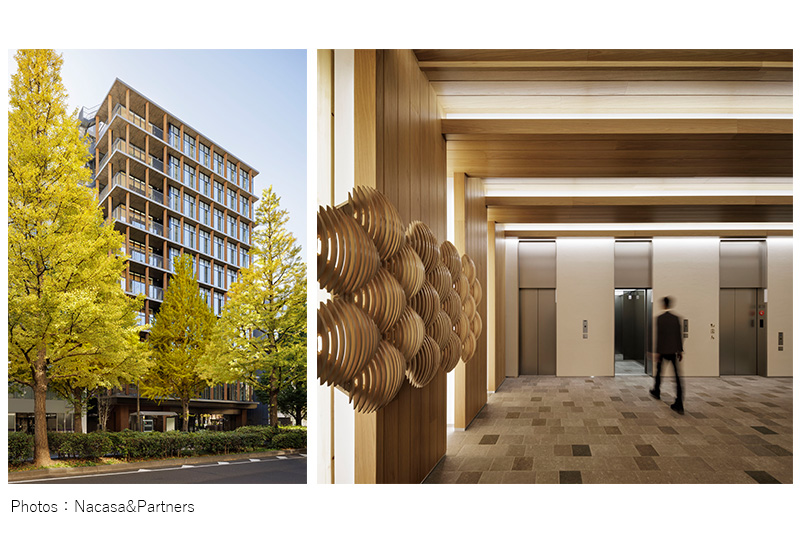

「木造ハイブリッド構造のこちらのビルは、環境配慮型のオフィスビルを開発するというみずほ不動産投資顧問の思いのもと企画されたんです。ビルを建設した当時はインパクトという言葉を使っていませんでしたが、脱炭素化や東北の文化、地産地消をテーマにしている点で、明らかにインパクトを意図して造られた物件でした」(中野)

みずほ不動産投資顧問が組成したSPCが開発を手がける、木造ハイブリッド構造の環境配慮型オフィスビル

インパクトと不動産という新しい掛け算の方法を知る人は、当時社内にはほとんどいなかったと語る中野。暗中模索の中、プロジェクトを進めました。

「まだまだ国内では認知度の低いインパクトの取り組みについて、社内外の関係者にご理解いただく必要がありました。また、評価する側も評価される側も〈みずほ〉では、どうしても"お手盛り感"が出てしまいます。そこで国内最大の不動産鑑定機関である一般財団法人日本不動産研究所から第三者意見書を取得することにしました。現場起点のグループ横断の取り組みであり、その点でも"インパクト"があるプロジェクトだったと思います」(中野)

新たなビジネスの創出に向けて、確実な一歩を踏み出すことができた不動産のインパクト評価。その挑戦は行内からも注目され、不動産営業の最前線に立つ社員から「取引先とディスカッションしてみたいので、ぜひ勉強会を開催してほしい」と声がかかるようにもなりました。不動産の保有意義を検討する際に、インパクトという新しい軸が加わることで提案の余地が広がれば、不動産ビジネスの成果にもつながることが期待されます。

(3)リスクでなく機会を見よ。インパクトが秘める可能性

インパクトビジネスの推進に向けた〈みずほ〉の取り組みは、証券分野にも広がります。みずほ証券では、これまで取り組んできたグリーンボンドをはじめとするSDGs債発行のサポートに加え、ポジティブなインパクトを創出している企業の新規上場を促すべく、インパクトIPOのサポートを強化しています。非財務情報も重視して投資行動を決めるという動きがより活発になってきている証券分野ですが、既存のESG投資やグリーンボンドとインパクト投資の観点は少し異なると、みずほ証券の和田は語ります。

みずほ証券株式会社 和田正嗣

「証券の領域において、環境分野への取り組みに特化した資金を調達するために発行されるグリーンボンドや、長期的なリスク調整後リターンの改善をめざして環境(E)や社会(S)等の非財務情報を投資判断に組み込むESG投資はすでにポピュラーな商品です。特に、再生可能エネルギーやEV(電気自動車)等の環境改善効果を持つ事業・プロジェクトに必要な資金を調達するためのグリーンボンド等のSDGs債の発行サポートは、みずほ証券の得意分野であり、国内SDGs債の引受は5年連続、ストラクチャリング・エージェント※の就任件数は4年連続1位と、国内マーケットをリードしています。

※ストラクチャリング・エージェントとは、フレームワークの策定や外部の第三者評価の取得に関する助言等を通じて、サステナビリティファイナンスの実行支援を行う者のこと。

これまでのESG投資と異なるのが、インパクト投資は「機会」を見るという点です。例えば、ESG投資は、企業活動において人権面への取り組みをないがしろにすると不買運動に発展する恐れや、環境面を考慮しないと気候変動による自然災害が原因で工場や設備が被害を受け、実際に財務に影響する恐れがあるなど、リスクの観点で考えます。一方で、インパクト投資はお客さまが環境や社会に対して良い影響を及ぼし、社会課題を解決することがビジネスチャンスにつながりうる、という考え方がポイントです。近年、企業にとってサステナビリティ関連の開示の負担が増えている中で、リスクではなくむしろ機会として捉えるインパクトの考え方は、投資家やその他のステークホルダーとの有用なコミュニケーションツールになると考えています。

また、現在はこれまでグリーンボンドなどの商品を扱う中で培ってきた、どんなプロジェクトが環境に良いのか、社会に貢献するのかという目利きの力を生かして、お客さまである企業の事業や資産自体を社会的・環境的に良いものにしていく事業変革・事業構造再構築のお手伝いもしています」(和田)

リスク管理をベースにして考えるESG投資に対して、インパクト投資は「機会」を見るからこそ、今後の成長のための資金調達や企業価値向上を重視する資本市場と非常に相性が良いのだと和田。2024年秋に金融庁が開催した「Japan Weeks 2024」の中で、〈みずほ〉が主催した「〈みずほ〉インパクトフォーラム」でも、大きな手応えを感じたといいます。

「〈みずほ〉は、"インパクト"にフォーカスしたフォーラムを企画し、お客さまを中心に上場会社のサステナビリティや経営企画等の実務責任者を招待しました。投資家、政府、企業等が集まる中で、それぞれが本音でぶつかり合い、熱気を感じましたね。自社が創出するインパクトの開示に先進的な企業の考え方など、生の声が聞けて勉強になりましたし、パネルディスカッションにも予想以上に多くの人が耳を傾けてくださり、インパクトに対する世間の注目度の高さを感じました。とはいえ、インパクトの"可視化"、また企業価値にどう反映していくかの"価値化"はいまだ課題です。この点についてWGでは、先に述べたみずほリサーチ&テクノロジーズや、主にデータや金融工学の知見を活用しながらお客さまの課題を解決するみずほ第一フィナンシャルテクノロジーとも一緒に取り組んでいます」(和田)

「Japan Weeks 2024」の中で開催した「〈みずほ〉インパクトフォーラム」の様子。「インパクトと企業価値」をテーマに、事業会社、投資家、有識者を招いてパネルディスカッションを行った。パネルにはみずほフィナンシャルグループをはじめ、みずほ証券やアセットマネジメントOneのメンバーも登壇。また国内金融機関として〈みずほ〉が初めて業務提携を締結した国連開発計画(UNDP)も登壇し、グローバル視点でのSDGsの達成に向けたインパクト投資の取り組みについての講演も行われた。

(4)"〈みずほ〉インパクト号"のゆくえはいかに?

いずれもプロジェクトは始まったばかり。「WGが本船だとしたら、サブワーキンググループは小舟ですね」と吉村。

WGはインパクトというテーマで広く議論をしているのに対し、サブワーキンググループではインパクトを実際のビジネスにつなげるために、インパクト×不動産など具体的なテーマを選定し、議論を深めていきます。テーマを一つ一つ研究しながら、新たなインパクトビジネスの創出に取り組んでいます。

「サブワーキングでの議論はビジネスの芽であり、まずはやってみようと。小さな舟なのだから、すべてが想定どおりにいくとは思っていないです。それでも"成功の見込みが少ないから取り組まない方が良い"というような制約はかけずに挑戦していきたいですね。インパクトの活用の在り方は決まっているわけではないので、修正や中止を恐れずに試行錯誤をしながら、解決策を見つけていくことが重要なんです」(吉村)

"〈みずほ〉インパクト号"と小舟の行先について、メンバーは次のように語ります。

「インパクトは、〈みずほ〉にとって必ずしも新しい概念ではありません。社会価値の創出と企業価値の向上を一体と捉える考え方は、〈みずほ〉の源流をつくった渋沢栄一に始まり、〈みずほ〉のビジネスにずっと受け継がれてきたDNAです。それをさらにシャープにお客さまとのビジネスに落とし込みPDCAを回すことで、インパクトビジネスが当たり前の世界にしていきたいと思います。すべての投融資、サービスにインパクトという概念が取り入れられることをめざしています」(吉村)

「メガバンクの一角である〈みずほ〉が本気で真正面から向き合うことが大事だと考えています。経済的な効果と社会課題の解決を両立することは難しいけれど、それこそが金融機関の役目だと思います」(中野)

「インパクトに取り組んでいる企業が正当な評価を与えられるような市場になるように、企業や投資家の方をサポートしていきたいですね。そのために重要なのは、やっぱりインパクトの"可視化"と"価値化"。みずほ証券だけでなく〈みずほ〉として、グループ横断でお客さまと向き合っていきたいと考えています」(和田)

WGのゴールは、〈みずほ〉のあらゆる組織にインパクトを浸透させ、金融の枠組みを超えてお客さまや社会に貢献していくことですが、今はまだ「出航して航路を進み始めたばかり」と吉村。グループ内へ、日本社会へ、そしてやがては世界へ。インパクトという新しい概念を浸透させていくために、〈みずほ〉の挑戦は続きます。