2024年9月20日

誰もが安心してインターネットを使える社会へ。

〈みずほ〉が挑む、「偽情報」対策とは

インターネット上にまん延する「偽情報」が近年、大きな社会問題となっています。

みずほリサーチ&テクノロジーズ(以下、みずほRT)では、メディア・情報通信の活用や、オンライン空間上のサービスの利活用状況について長年調査を実施し、総務省が毎年発行する『情報通信白書』の編集支援も行ってきました。こうした実績から2019年より国の委託による「偽情報」に関する調査・研究にも取り組んでいます。

「偽情報」対策を通じて、みずほRTはどのような社会の実現を目指すのか。入社以来、「偽情報」分野をはじめとして情報通信に関わる仕事に一貫して従事してきた、みずほRTの中に話を聞きました。

中 志津馬

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社

デジタルコンサルティング部 マネジャー

(1)スマートフォンの普及とAI技術の進化が「偽情報」の拡散を助長する現代

——まず「偽情報」の定義について教えていただけますか。

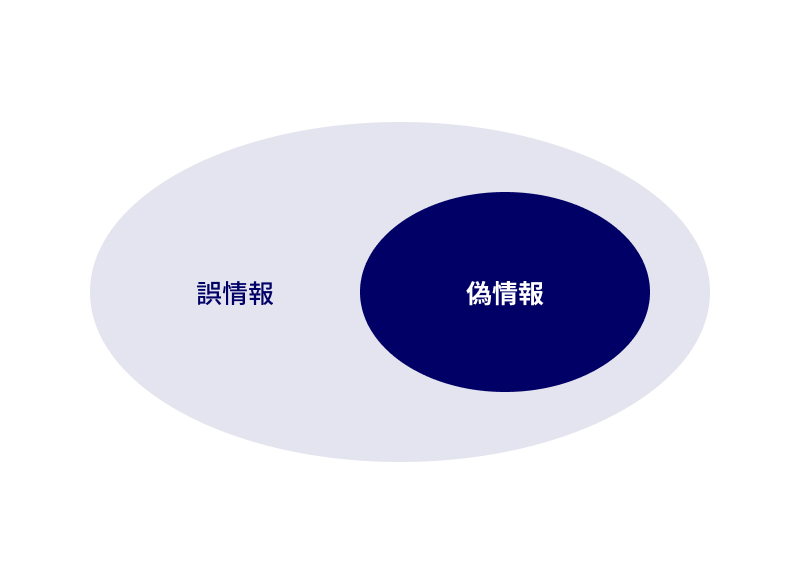

中:初めに「誤情報(ミスインフォメーション)」とはその名の通り、間違った情報のことです。「偽情報(ディスインフォメーション)」は「誤情報」の中でも、特に「誰かに対して意図的に危害を加えるために作成された情報」のことを指します。一般の方には「フェイクニュース」の方が聞きなじみがあるかと思いますが、欧米や研究者の間では、「誤情報」や「偽情報」という用語が用いられることが一般的です。

「偽情報」の定義のイメージ図(取材を基に編集部作成)

——例えば、「偽情報」にはどういったものがありますか?

中:典型的な例としては、2016年4月の「熊本地震」発生直後に、「動物園からライオンが逃げた」という「偽情報」がインターネットで発信され話題となったケースが挙げられます。後日、この「偽情報」を発信した会社員は熊本県警に逮捕され、「悪ふざけでやってしまった」と供述したそうです。

——許しがたい行為ですね。そういった「偽情報」は、実際に社会にどのような影響をもたらすのでしょうか。

中:企業に対する影響では、株価の下落や企業のイメージダウン、詐欺による金銭被害、情報窃取・漏えいが海外を中心に発生しています。有名な例では、ディープフェイク※を使って、とある英国企業のCFO(最高財務責任者)になりすまして、テレビ会議を通じて支社の会計担当者へ約40億円の送金をさせた詐欺事件などがありました。

また「偽情報」は経済的損失をもたらすだけではなく、時に人命をも脅かす事態を引き起こします。例えば2024年1月に発生した「能登半島地震」の際に、偽の救援要請がSNS上に投稿され、被災地での救援活動に混乱を招いたケースもありました。

※ディープフェイクとは、人物の音声や動画を人工的に合成し、元とは異なるものを生成するAI(人工知能)技術。実在する人物の偽の画像などを作成することが可能なため、犯罪に悪用されるケースも増えている。

(2)情報を求めていた子ども時代。その経験が現在の仕事につながっている

——中さんが現在のお仕事に携わるようになったきっかけはありますか。

中:私自身の個人的な関心として、入社以来、「情報をどのようにして集め、人に伝えていくのか」という点に興味を持って仕事をしてきました。

というのも、私は富山県の出身なのですが、小学生の頃は、地元のテレビやラジオ局数が限られていて、人気番組が見られないということも多々あったんです。好奇心旺盛な時期に欲しい情報が得られなかったというのは大きな痛手でした(笑)。

——情報を「平等に受け取ることができない」立場として、幼い頃からモヤモヤを抱えていらっしゃったんですね。

私が入社した1992年もまだ研究者しかインターネットを使っていないような時代でした。でも、インターネットがもっと普及していけば、誰もが平等に情報を発信したり受け取ったりできるようになり、特定の組織や人だけに情報が集中してしまう「情報の非対称性」という状態が解消されていくのではないかと、希望を抱いたのです。

ところが、利用者が増えたことでうその情報もまん延してきました。このままうその情報を放置してしまうと、多くの人が「インターネットにはうその情報が混ざり、危なくて使えない」と感じてしまう事態になりかねません。だからこそ、インターネットの信頼性を根本から揺るがす「偽情報」になんとか対策を講じなければならないというのが、私の問題意識です。

——現代では容易に多種多様な情報にアクセスできるようになりました。そうした今の時代だからこそ「偽情報」を拡散しやすい要因があるのでしょうか?

中:簡単にインターネットに接続できる機器が普及したことが、まさに大きな要因だと考えられますね。特にスマートフォンがあれば、誰もがいつどこでもインターネットに接続し、情報を得ることができます。しかも、ひと昔前のように膨大な情報の中から自分の欲しい情報を能動的に探さずとも、おすすめ機能が次々と欲しい情報を届けてくれます。

加えてSNSなどのプラットフォームが普及したことや、AI技術の進化によって誰でも手軽にフェイク画像や映像を作ったり、発信できるようになったりしたことも拍車をかけていると思います。本来は便利で重要な機能が悪いのではなく、意図的に悪意ある使い方をすることが問題なのです。

(3)利用者の実態に寄り添った対策の提案が〈みずほ〉らしさ

——情報技術の進化に伴い、情報に関する問題がますます複雑になっているなか、みずほRTは「偽情報」問題の解決にどのように貢献しているのでしょうか。

中:海外動向も含めた「偽情報」に関する調査・研究をしながら、「偽情報」対策に取り組む国の機関や企業に対して、コンサルティング業務を行っています。

——「偽情報」対策における、みずほRTの強みを教えていただけますか。

中:私たちは「偽情報」への対策がこれほど叫ばれるようになる前から、長年にわたってインターネット空間における利用者の実態を追い続けてきました。そのため、利用者たちが抱えている課題や悩みを熟知しているという、ベースとなる強みがあります。この知見は「偽情報」対策について議論をする上で必要不可欠なものです。

加えて「偽情報」対策技術の動向を、研究開発段階のものから、既に商品化されているものまで把握していることや、「偽情報」対策の先進国であるアメリカや欧州の政策、ルール形成の最新状況について網羅的に把握していることなどが、他社にはない大きな強みとなっています。

——具体的にはどのような取り組みを行っているのでしょうか。

中:具体的な取り組みとしては、2019年に総務省から委託を受け、「日本におけるフェイクニュースの実態等に関する調査研究」として、フェイクニュースに対する日本のユーザーへの大規模な意識調査を実施しました。調査を機に、総務省が主催する「偽情報」対策の有識者会議では、インターネット利用実態の国際比較調査の結果を発表するなど、調査・研究活動の報告を定期的に行っています。

——「偽情報」に関するリテラシー向上のための教材も作られているそうですね。

中:まず「偽情報」への対応力をつけるための学習教材として、『インターネットとの向き合い方〜ニセ・誤情報に騙されないために〜』(総務省)を作成しました。また、インターネット・SNSの「しくみ」や「特徴」を理解し、安心してICT※を使えるようになることを目指した学習情報提供サイト『ネット&SNSよりよくつかって未来をつくろう』(総務省)の構築も担当させていただいています。前者は、全国の自治体、企業や教育機関で利用されています。(公財)消費者教育支援センターが主催する「消費者教育教材資料表彰2023」の優秀賞にも選ばれました。

※Information and Communication Technologyの略で、「情報通信技術」の総称。

——教材を作る上で、ご自身がこだわった点を教えてください。

中:どんな人にとっても分かりやすい教材になるように、メディア・情報リテラシー教育の先進国である欧州の教材を参考にしたのがこだわりの一つです。そこに、日本の「偽情報」の研究者やジャーナリストの知見を加えて日本に合った内容にしました。また、先生役となる方々が使いやすい教材になることも意識しました。例えば「偽情報」に詳しくない方でも正しく教えられるように、総務省のサイトでは台本も公開しています。さらに、自分たちが興味のあるところだけを教材から抜き出して使用してもいいように作られているので、利用者の方々がカスタマイズしながら教えることが可能です。

出典:総務省『インターネットとの向き合い方~ニセ・誤情報に騙されないために~』

(4)誰もが必要な情報を平等に受け取ることができる社会をめざして

——今後、「偽情報」対策を通じて、みずほRTとして、社会にどのように貢献していきたいですか。

中:今後、オンライン空間上の「偽情報」を検知する技術が開発されるにつれて、ある程度の抑止効果が期待できます。例えば、ディープフェイクなどのAI技術を悪用した詐欺事件への対策として、「偽情報」に対してAIで作成された画像・動画を検出する技術開発が進められています。しかしながら、AIでの生成技術も進化するためオンライン空間上から「偽情報」が「なくなることはない」状況は当面、続くと考えています。

そこで、みずほRTでは蓄積した知見を用いて、日本政府の「偽情報」対策に資するような調査を通じた支援を引き続き行っていきたいと考えています。それとともに、企業における「偽情報」への対応力を高めるための人材育成計画や研修、情報システムと人の双方を連携させた総合情報セキュリティ体制の構築などの支援を通じて貢献したいとも考えます。大きな金額やお客さまの大切な情報を扱う企業従業員こそ、総務省で作成した教材を活用して、「偽情報」を発信する人の目的や手法、対応策を事前に学ぶことで、企業の信頼力向上・ブランド維持に貢献できます。

例えば、「コグニティブ・セキュリティ」と呼ばれる人間の認知機能の隙を突いた「偽情報への対応は、従来の情報システムを対象とした情報セキュリティと統合して行われることが効果的です。そのため、企業のセキュリティ研修として行われている標的型攻撃と一緒に「偽情報」対策研修も行っていけるとよいと考えています。

——最後に、中さん個人としては社会へどのように貢献をしていきたいですか。

中:個人としては、誰もが自由に情報をやりとりできる世界を理想としています。しかし、「偽情報」のまん延によって、情報をそのまま受け取ることが危ない時代にもなってきていますので、人々が正しく情報を取捨選択できるように、一人一人のメディア・情報リテラシーをエンパワーメントする仕事をしていきたいですね。