CFOメッセージ

中期経営計画2年目の振り返り

2016年の日銀のマイナス金利政策導入以降、〈みずほ〉は事業ポートフォリオの多様化による収益力強化、規律ある財務運営を通じた経費・資本効率の改善、自己資本の充実を図ってきました。2024年度は、それらの取り組みが着実に実を結んでいることを実感する1年となりました。

振り返れば2024年度は、米国では大統領選挙による政権交代の決定、日本では日銀によるマイナス金利解除と金融政策の正常化に向けた利上げ開始等、時代を画する出来事がありました。一方、日米はじめ世界の経済・金融環境は底堅く推移し、企業の投資活動も活発な中、金融機関の経営環境としては順調であったと言えます。

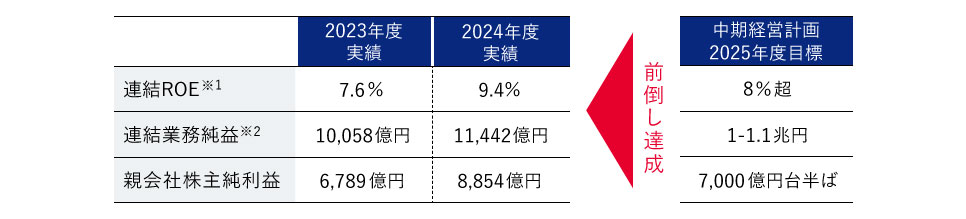

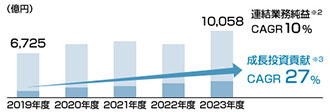

このような経営環境を捉えて顧客部門・市場部門ともにビジネスが順調に伸長したこと、将来への予防的な備えを行いつつ与信関係費用を低位に抑制したこと等から、2024年度決算は連結業務純益、親会社株主純利益ともに過去最高益を更新しました。連結ROEも9.4%と中期経営計画(中計)最終年度目標8.0%超を大幅に超える水準を達成しています。これにより、中計で掲げた連結ROE・連結業務純益・親会社株主純利益のすべての財務目標を、当初想定の2025年度から1年前倒しで達成することができました。

また、長年にわたって資本蓄積を着実に進めた結果、楽天証券や楽天カードへの出資や、Greenhillの買収等、〈みずほ〉固有の競争優位性を磨く成長投資を行うとともに、16年ぶりとなる自己株式取得により株主還元を強化することもできました。特に自己株式取得については、資本市場からもポジティブに受け取られ、次の経営ステージに向け弾みを付けることができたと考えています。

中期経営計画目標に対する進捗状況(図1)

- ※1.その他有価証券評価差額金を除く

- ※2.ETF関係損益等を含む

P.20 At a glance(PDF/14,648KB)

2025年度以降の経済・金融環境の認識

2025年1月に発足した第二次トランプ政権は、米国第一主義を掲げ、民間主導の経済成長と低インフレ実現をめざし、エネルギーコスト低減、所得減税恒久化、その財源確保と長期金利抑制のための行財政改革、そして貿易不均衡是正と国内製造業基盤の保護再興のための相互関税導入といった大規模な政策転換を短期間に実行しようとしています。その影響は外交、通商、安全保障等広範な分野に及び、実体経済や金融市場に大きなショックを与えて続けています。とりわけ相互関税による米中の経済大国間の対立が先鋭化した場合、グローバルサプライチェーンの分断や組み換えに伴う経済成長率の下押しは不可避であると予想されます。また、米国への信認低下によるクレジット市場の動揺等、世界の経済・金融環境が大幅に悪化する懸念もあり、先行きについて予断を許さない状況です。

CFOとしての私の役割は、こうした懸念が顕在化し厳しい事業環境に直面した場合においても、安定した利益成長を実現していくことです。2025年度は、経済・金融環境の変化に即応した機動的かつ規律ある財務運営を通じて、強固なバランスシートを維持する重要性が従来以上に増すと考えています。同時に、利益変動を抑制すべく、収益多様化と相互補完性の効いた事業ポートフォリオの更なる強化も行っていきます。

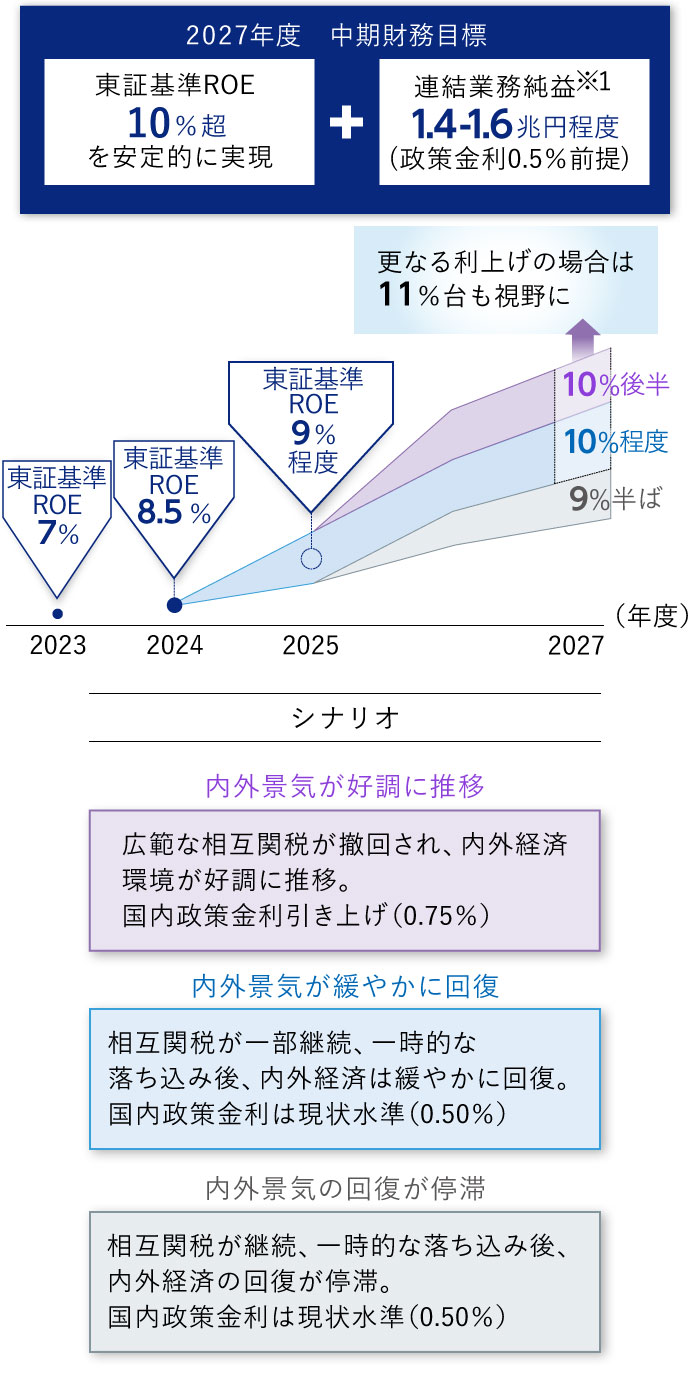

新たな中期財務目標と2025年度計画

2025年度を期限としたすべての財務目標を1年前倒しで達成したことから、2027年度までに達成をめざす中期財務目標を新たに設定しました。2027年度までの経済・金融環境については、トランプ政権の経済・通商政策、それに対する中国はじめ各国の対応によって様々なシナリオパスが考えられます。このため、起こり得るシナリオとして、「内外景気が好調に推移」「内外景気が緩やかに回復」「内外景気の回復が停滞」の3つを想定し、めざす連結業務純益と東証基準ROEのレンジを示すこととしました。今後、状況に応じて、前提となるシナリオやめざす中期財務目標の水準を適宜見直していく方針です。具体的には、図2の通り、「東証基準ROE10%超」「連結業務純益1.4–1.6兆円程度」の達成をめざします。

この中期財務目標の達成に向け、2025年度は過去最高益となる「連結業務純益:12,800億円」「親会社株主純利益:9,400億円」、そして、「東証基準ROE:9%程度」を目標とします。親会社株主純利益は、2024年度の8,854億円に債券ポートフォリオ健全化・予防的な引当等の強固なバランスシートを維持するための財務対応と一過性の利益を調整した実力値1兆円を起点に、注力ビジネス強化による業務純益伸長や株式関係損益増加を勘案して、1兆500億円への増益をめざします。しかしながら、米国の相互関税導入による内外景気への下押し圧力により、業務純益、与信関係費用、株式関係損益に一定のマイナス影響が生じ得ることから、ガイダンスは9,400億円と保守的に設定しています。今後の外部環境の変化も踏まえ、必要に応じてガイダンスは修正していく方針です。

新たな中期財務目標の設定(図2)

- ※1.ETF関係損益等を含む

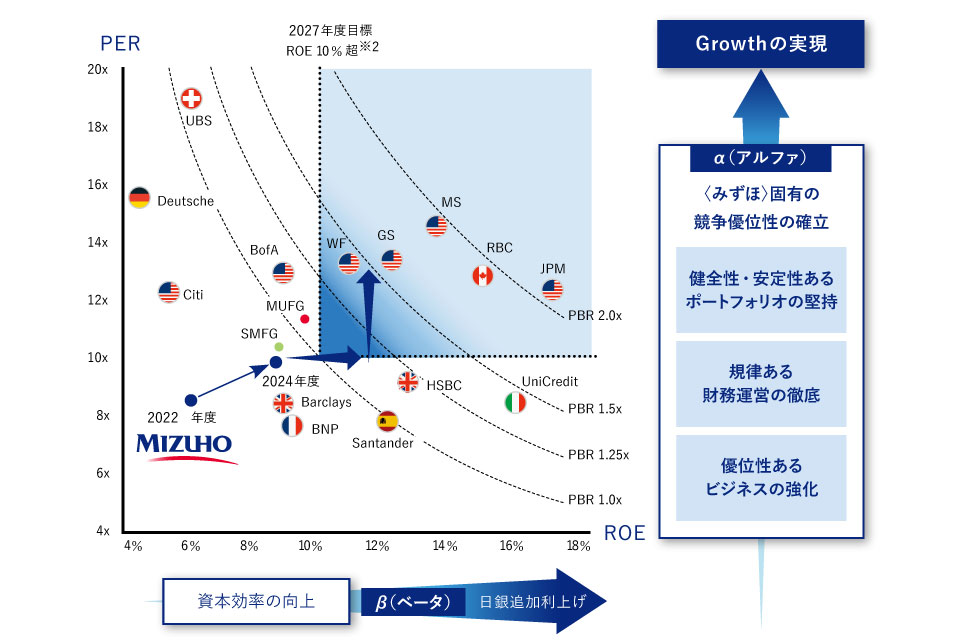

PBR向上に向けた取り組みの進捗

〈みずほ〉のPBRは、ROEの向上と持続的な成長への期待から着実に改善しています。一方、グローバルピアと比較すると、各国の政策金利水準の違いがあるとはいえ、まだ引き上げを図る必要性があることは確かです。更なるPBR向上を経営上の最重要課題と位置付け、今後も弛まずその実現に取り組んでまいります。

PBR向上は、ROEとPERの引き上げを通じて実現されます。中期財務目標で示した通り、2027年度までに東証基準ROEを10%超に引き上げるとともに、〈みずほ〉固有の競争優位性を確立(αの創出)し、PERも高めてまいります。

そのために、「健全性・安定性あるポートフォリオの堅持」「規律ある財務運営の徹底」「優位性あるビジネスの強化」に取り組みます。ビジネス面については、後掲の"価値創造のビジネスモデル"で詳述しますので、ここでは、財務面の取り組みについて触れたいと思います。

PBRのグローバルピア比較※1(図3)

- ※1.Bloombergデータを基に〈みずほ〉にて作成。PBRは各社2025年4月30日終値を使用

- ※2.東証基準

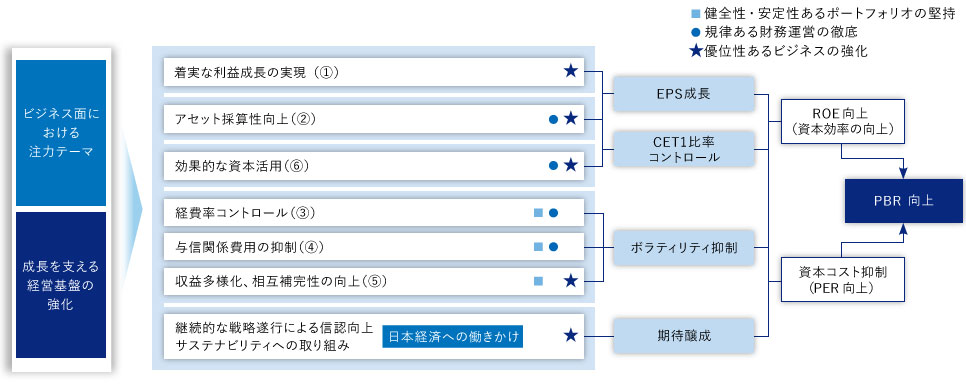

PBR向上を図るために財務面で取り組むべきポイントは、図4のロジックツリーに示した、「EPS成長」「CET1比率コントロール」「ボラティリティ抑制」「期待醸成」の4点です。そのために、従前同様に6つの具体的な取り組みをぶれることなく進め、着実に成果を出し続けることで、株主・投資家の皆さまの信認を高めていきます。

P.33 価値創造のビジネスモデル(PDF/14,648KB)

PBR向上に向けたロジックツリー(図4)

① 着実な利益成長の実現

2024年度の連結業務純益は、2022年度対比で約+3,400億円増加し、1兆1,442億円と過去最高益となりましたが、そのうち約+2,000億円は注力ビジネス領域の強化により実現しています。

特に、「国内法人」ビジネスでは、大企業や中堅企業のコーポレートアクションの増加に対応して、様々な提案や金融面のソリューション提供を行い、大きな実績を上げることができました。また、「グローバルCIB」ビジネスにおいても、米国を中心に実績を上げ、リーグテーブルにおけるポジションも着実に向上しています。

2025年度は、「国内法人」「グローバルCIB」ビジネスにおいて、国内外企業が米国の政策の不確実性から設備投資やコーポレートアクションを控え、プライマリービジネスの収益が下押しされるリスクがあります。他方、セカンダリービジネスでは、金融市場のボラティリティ拡大を受けた為替や金利のヘッジニーズや、機関投資家のアセット再配分に伴うオーダーフローが増えており、こうした機会を取り込むことで収益増加を図ってまいります。また、事業環境の大きな変化を踏まえた戦略再構築の相談も増加すると予想されます。このようなニーズに対しては、〈みずほ〉の強みである産業調査部をはじめとしたリサーチ、みずほ信託銀行やみずほ証券のアドバイザリー・コンサルティング力を発揮して、ビジネス機会を創出してまいります。金融市場が大きく変動する中、個人のお客さまに対しては、お客さま本位の業務運営に即した丁寧な対応に努め、「資産形成・運用」ビジネスにおいて信頼していただける関係を築き、預かり資産の増加と関連する収益の成長を実現していきます。

② アセット採算性向上

ROEを向上させるため、リスクアセットの収益性を示すRORAを持続的に改善させていきます。顧客ビジネスにおいては、すべての顧客・取引・商品の採算性を計測し、よりRORAの高いビジネスに経営資源をシフトさせます。具体的には、金利競争が厳しく採算基準対比十分なRORAを確保できない住宅ローンや、長年にわたりRORAが改善されない顧客貸出の削減を進め、それにより捻出した経営資源を、M&Aや不動産ファイナンス等、様々な付帯収益が期待できるRORAの高いビジネスに投下していきます。

また、政策保有株式の削減にも継続的に取り組んでいます。2015年度初に約2兆円あった政策保有株式の簿価は、10年間で約0.8兆円まで削減しました。これまで掲げてきた2023年度からの3年間で簿価3,000億円を削減する計画に対しては、2024年度末までに1,861億円の売却を実現しています。近年、コーポレート・ガバナンス強化への要請の高まりから顧客の政策保有株式削減への理解も深まっており、2025年度からの3年間で簿価3,500億円以上を削減する新たな計画を立て、その削減を加速していきます。なお、2025年度までに簿価3,000億円を削減するとした従来の計画も確実に達成する方針です。また、みなし保有株式についても、2025年度から 3年間で2,000億円をめどに削減を進めてまいります。2025年3月末時点の株価を前提として、みなし保有株式を含めた政策保有株式の時価残高が純資産に占める割合を3年以内に20%未満にすることをめざします。

リスクアセット・RORA※1の推移(図5)

- ※1.内部管理ベース(2024年度は速報値)。リスクアセットはバンキング勘定の金利リスク等を考慮。RORAは業務粗利益RORA。各年度末時点

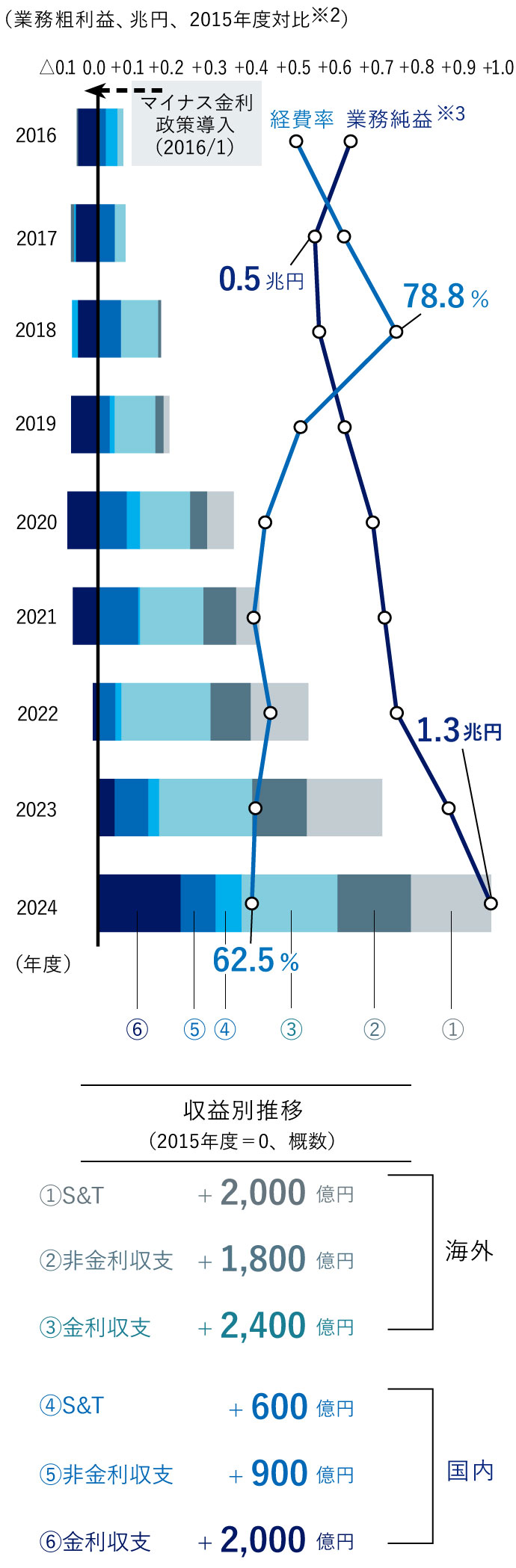

③ 経費率コントロール

〈みずほ〉は、規律ある経費運営を通じて経費率を60%台前半でコントロールしており、政策金利水準の大きな差にもかかわらず、欧米主要銀行と遜色ない経費率を維持しています。経営環境の不確実性が増して厳しい事業環境にさらされるリスクが高まる中、収益の下方耐性を強化するため、固定的経費の増加を徹底して抑制していきます。そのために、経営陣の強いコミットメントのもと、業務プロセスの効率化と生産性向上を図り、競争優位性の乏しい商品・サービス・ビジネスを大胆に縮退していきます。一方、金融機関としての安定的な業務運営や固有の競争優位性の構築に必要な投資や経費は、積極的に投下してまいります。

④ 与信関係費用の抑制

米国による相互関税導入をはじめとする経済・通商政策の転換により、米国への輸出依存度の高いセクターを中心に今後事業環境が厳しくなることが予想されます。顧客の財務状況が悪化して与信関係費用が増加する可能性に留意が必要な状況です。2024年度には、業績面で影響を受けると予想されるセクターを対象に予防的な引当を924億円計上し、将来のリスクに備える財務対応を進めています。顧客の事業や財務状況をきめ細かく把握して、困難な状況に直面する前に事業再構築等の経営改善提案を行うことで、与信関係費用の抑制に努めてまいります。

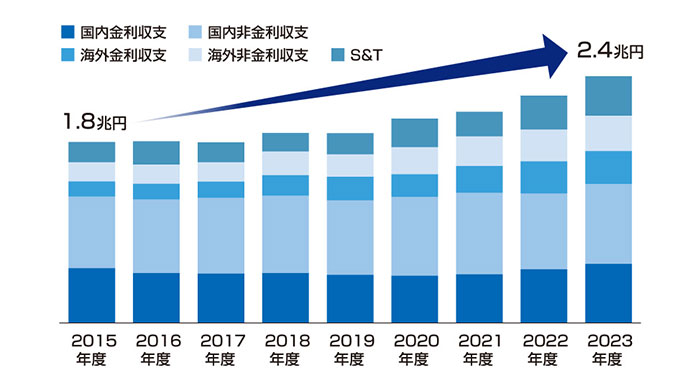

⑤ 収益多様化、相互補完性の向上

日銀によるマイナス金利政策により、国内資金収支が大きく減少する厳しい状況に直面したことを受けて、〈みずほ〉は国内外の事業ポートフォリオの多様化を図り、非金利収益の拡大を進め、収益の安定性と成長性を両立してきました。特に、米国を中心とした「グローバルCIB」ビジネスでは、信用力の高いグローバル・ブルーチップ企業や機関投資家をメインの顧客として、商業銀行、投資銀行、セールス&トレーディング(S&T)ビジネスを一体的に展開することにより、高い収益成長を実現しています。〈みずほ〉の「グローバルCIB」ビジネスは、他の欧米銀行と比較して、金融市場環境に応じて大きく変動するトレーディング収益の占める割合が低く、収益の安定性も極めて高いことが特徴になっています。

日本経済は緩やかな名目成長を続けており、2024年3月のマイナス金利政策解除以降、政策金利はプラス圏で推移しています。この結果、国内資金収支は今後も増加傾向を保つと予想されます。しかしながら、顧客部門の預貸金収支は、仮に政策金利が引き下げられると大きく減少することから、そのような事態も想定しつつ、市場部門の円外貨債券ポートフォリオを機動的にコントロールしています。これにより、顧客・市場両部門の収益の相互補完性を高め、政策金利の変動に対する〈みずほ〉全体の収益変動を抑制していきます。

収益構成別増減※1と経費率推移(図6)

- ※1.顧客部門+S&T

- ※2.S&Tについては、2016–2018年度のグラフ内増減は2015年度対比かつ海外と国内の合算。2019–2024年度増減は2018年度対比

- ※3.ETF関係損益等を含む。年度末の債券ポートフォリオ健全化影響を除く

⑥ 効果的な資本活用

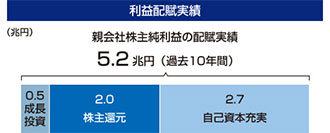

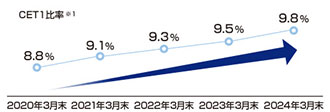

資本政策は、これまで通り「自己資本充実、成長投資、株主還元強化の最適なバランスを実現」する方針を維持します。自己資本充実は長らく〈みずほ〉の財務上の課題でしたが、過去10年間に計上した親会社株主純利益(5.5兆円)の約半分(2.7兆円)を資本として留保したことにより、規制比率であるCET1比率(その他有価証券評価差額金を除く)は2025年3月末時点で10.3%と運営レンジ上限に近い、十分な水準に到達しています。かかる状況を鑑みれば、今後計上される親会社株主純利益は、株主還元強化と成長投資に軸足を移して活用していくことができると考えています。

自己資本の推移と親会社株主純利益の配賦(図7)

- ※1.バーゼルⅢ最終化完全実施ベース。その他有価証券評価差額金を除く。各年度末時点

この資本政策のフェーズ転換を踏まえ、今般、〈みずほ〉は株主還元方針を見直しています。新しい株主還元方針は、「累進的な一株当たりの増配に加え、機動的な自己株式取得を実施」することとしています。そのうえで、配当は「安定的な収益基盤の着実な成長に基づき、毎期5円を目安に増配を実施」、自己株式取得は「業績と資本の状況、株価水準、成長投資機会等を勘案しつつ、総還元性向50%以上を目安に決定」してまいります。

この背景にある考え方のポイントは、継続的な自己株式取得が可能となったことを受け、配当と自己株式取得を合わせた株主還元の規模を総還元性向として示すこと、株主還元の基本となる配当は、経営環境を巡る不確実性が高まりマクロ環境が急激に変化して収益の下押し圧力が増す局面においても、着実に増配基調を維持していくこと、さらに機動的な自己株式取得により発行済株式数を削減し、EPS(一株当たり当期純利益)の着実な成長を実現するという経営の意思を示すことです。

EPS成長の実現(図8)

2025年度の株主還元予想は、新しい株主還元方針に基づき、一株当たり配当金は145円(前年度比+5円)と5期連続の増配、自己株式取得は1,000億円と設定しています。これにより、親会社株主純利益のガイダンス9,400億円に対する総還元性向は約50%となる見込みです。親会社株主純利益のガイダンスは、今後、必要に応じて修正していく方針です。その状況に加えて、自己資本比率や株価水準、成長投資機会の有無を勘案して、更なる株主還元の可能性についても継続的に検討してまいります。

株主還元実績と2025年度予想(図9)

成長投資の考え方も不変です。成長投資を行う際は、〈みずほ〉の戦略との整合性、投資リターンの十分性、ガバナンスの実効性、投資先とのカルチャーの適合性について多面的かつ深度ある検証を行い、慎重に規律を持って判断していきます。

2023年度以降では、「グローバルCIB」「国内法人」ビジネスにおける内外M&Aアドバイザリー機能の強化を企図してGreenhillを買収したほか、「マスリテール」「資産形成・運用」ビジネスの強化に向けて、国内屈指のEコマースプラットフォーマーである楽天グループの楽天カード、楽天証券に戦略的出資を行いました。また、今後成長が期待される東南アジア各国のマスリテールビジネスでは、フィンテック・デジタル金融を切り口に、ビジネス・競争環境、新しいデジタル・サービスの浸透状況への知見を蓄積し、次なる成長戦略を検討するため、金額を絞った探索的な投資も行っています。今後も〈みずほ〉固有の競争優位性を構築するための投資機会を厳選して探り、成長投資を行ってまいります。

なお、成長投資を行った場合、投資先企業と緊密に連携し、企図した戦略的意図の実現に向けたビジネス推進、収益計画の進捗状況のモニタリング、人材交流やガバナンス構築を通じた組織間の融合を進め、投資効果をいち早く発現させていきます。特に、探索的な投資については、当初想定した投資効果の発現が見込まれないと判断された場合は、投資からのエグジットを速やかに進める、規律ある投資管理を行ってまいります。

投資家の皆さまへ

2024年末、中間決算公表後に欧州出張した際、〈みずほ〉に多額の投資をしていただいている機関投資家の方と面談する機会がありました。マイナス金利政策導入後の厳しい事業環境の中で、事業ポートフォリオの多様化による収益力強化、規律ある財務運営を通じた経費・資本効率の改善、自己資本の充実を進めてきたことを説明する私に、投資家の方が投げかけられた言葉が心に残っています。「これまで〈みずほ〉が取り組んできた経営努力、その結果である財務実績には満足している。だが、投資家が〈みずほ〉に抱いている期待は、これまでの成長や実績の延長線上にはない。グローバルに事業展開する日本の総合金融機関というポジションから、日本にルーツと本拠を持つグローバルな総合金融機関へとトランスフォームすることを楽しみにしている」。この温かくも厳しい〈みずほ〉に対する投資家の皆さまの期待を超えていくよう、経営陣一丸となって〈みずほ〉を発展させていく決意です。今後とも、株主・投資家の皆さまの忌憚のないご意見をお聞かせいただけると幸いです。